2024年12月2日から 健康保険証(けんこうほけんしょう)は 新(あたら)しい発行(はっこう)は おわりました

2024年 12月 2日 から 健康保険証は マイナンバーカードと 一緒に なりました。

これまでのような 紙や カードの健康保険証 の 新しい発行は終わりました。

ただし 今 使っている 保険証は 有効期限(〜年〜月〜日)まで 使えます。

すぐに 捨てないでください。2024年 12月 2日 からは、これまでの 保険証に 代わって「資格確認書」 または 「資格情報のお知らせ」が 届きます。

マイナ保険証を 持っている人

マイナンバーカードに 保険証の 利用登録(保険証として 使えるようにする)をした人には 「資格情報のお知らせ」が 届きます。

これで 資格情報(どんな 資格で 保険証を 持っているか)を 確認できます。

医療機関(病院や薬局)では マイナ保険証(保険証の 利用登録をした マイナンバーカード)を 使ってください。

しかし マイナ保険証が うまく 使えないことが あります。

そのときは 「資格情報のお知らせ」を 見せてください。

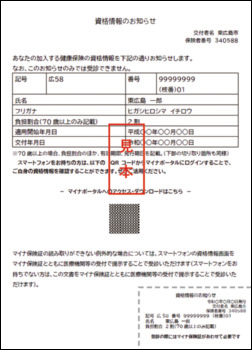

資格情報のお知らせ

(見本は 国民健康保険のもの)

マイナ保険証を 持っていない人

マイナンバーカードを 持っていない人 または マイナンバーカードを 持っているけど

保険証利用登録を していない人には 「資格確認書」が 届きます。

これまでの 保険証と 同じように 医療機関(病院や 薬局)で 見せてください。

資格確認書(国民健康保険)

マイナンバーカードの保険証利用登録

マイナンバーカードを 持っている人は 保険証利用登録(保険証として 使えるようにする)が できます。

スマートフォン(スマホ)から マイナポータルに ログインして 登録してください。

病院や 薬局の 顔認証付カードリーダー(受け付けにあります)でも 登録できます。

登録が 難しいときは 市役所 または 支所・出張所の 窓口に 来てください。登録を 手伝います。

マイナンバーカードを たのんだ時に 登録した 4桁(4個の数字)の パスワードが 必要です。

マイナンバーカードの 健康保険証の 良いところ

マイナンバーカードを 健康保険証として 使うと 病院や 薬局などで 便利です。

あなたの 医療情報(治療や 薬など)が すぐ わかるので、 より良い 医療が 受けられます。

今までに 飲んだ 薬などの 情報を、 病院や 薬局で 正しく 説明するのは 大変です。

マイナンバーカードで 受付して 情報提供に 同意する*と 病院や 薬局は その 情報を すぐ 確認(共有)できます。

初めての 病院や 薬局でも、患者(病気の人)本人が 情報提供に 同意すれば、医者・薬剤師が 今まで 飲んだ 薬などを すぐ 確認できます。

より良い 医療が 受けられます。

*情報提供に 同意する:自分の 医療情報を 病院や 薬局が 見ても 良い→カードリーダーで 『同意する』 を 押す

高額療養費の 限度額を 越えても 手続きなしで 大丈夫です

高額療養費制度とは、病院や 薬局で 1ヶ月(月の 初めから 終わりまで)に 支払った 金額が、自己負担限度額(自分で 支払う いちばん 高い 金額)を 越えたとき、 越えた分を 健康保険が 支払う(支給する)制度です。

今までは 病院や 薬局で 一度 全額を 支払い、 後で 支給申請書(支給を 申し込む紙)を 出していました。

ただし 先に「限度額適用認定証」を 申請(申し込み)すれば、自己負担限度額を 超える分を、 窓口で 支払う 必要は ありません。

しかし 申請が 間に合わないときは、 先に 全額 支払わなければなりません。

これからは マイナンバーカードを 健康保険証として 利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、 医療保険が 使える 診療では、自己負担限度額を 超える分を 支払う 必要は ありません。

確定申告のとき マイナポータルで 簡単に 医療費控除が できます

今まで 確定申告(税金を 払うための 書類を 税務署に 出す)の 医療費控除*のためには、「医療費控除の明細書」(1年間 病院や 薬局に 払った お金の リスト)を 作って 出す 必要が ありました。

そのためには 1年分の 医療費の 領収証を 取っておかなくてはなりません。

これからは マイナポータルで 医療費通知情報(病院や 薬局などの 支払いの 情報)を 管理できるように なります。

マイナポータルに ログインして e-Taxに 連携する(つなげる)と、医療費の 情報を 自動(そのまま)入力できます。

確定申告の 医療費控除申請が 簡単に なります。

*医療費控除: 支払った 医療費(1年間の 合計)が多いと、 払う 税金を 少なくできることが あります。

病院や 薬局で 働く人の 仕事を 助けます

わからないことは ここに 聞いてください

国保年金課:082-420-0933

場所:本館1階

- このページは役(やく)に立(た)ちましたか?

-

注意してください:

これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。

更新日:2025年09月09日