○東広島市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年7月31日

告示第298号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 耐震診断(第3条―第13条)

第3章 木造住宅耐震診断講習受講者等の登録(第14条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅を対象として、市が耐震診断を行い、及び木造住宅に係る耐震診断を行う技術を有する者を周知することにより、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって木造住宅の地震に対する安全性の確保及び地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に記載された一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(第14条第2項第1号において「建築士」という。)が木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 木造住宅耐震診断講習受講者等 第14条第2項の規定により登録を受けた者をいう。

(一部改正〔平成25年告示141号・令和6年349号〕)

第2章 耐震診断

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積の割合が延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)であること。

(2) 在来軸組構法又は伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上あるものをいう。)で建築されたものであること。

(3) 地階を除く階数が2以下であること。

(4) 賃貸用に供されていないこと。

(5) 現に当該木造住宅の所有者又は所有者に準ずる者として市長が認めるもの(以下「所有者等」という。)の居住の用に供されていること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法律、政令その他の規定に適合して建築されたものであること。

(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外に存すること。

(8) この要綱の規定による耐震診断が行われたことがないものであること。

(一部改正〔令和6年告示349号〕)

(1) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。)の滞納がない者

(2) この要綱の規定による耐震診断を受けたことがない者

(耐震診断の募集)

第5条 市長は、毎年1回以上、期間を定めて、耐震診断を受けようとする者を募集するものとする。

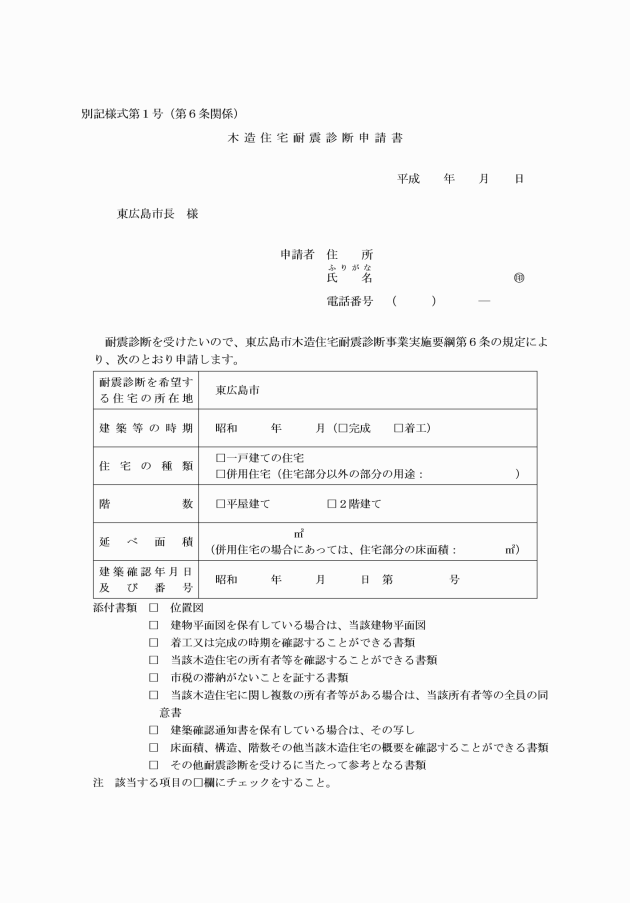

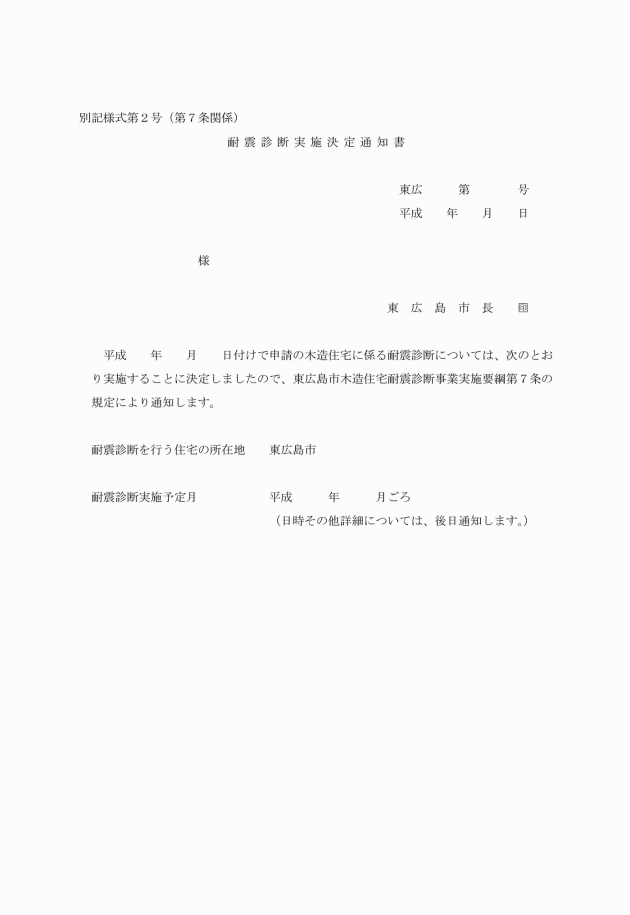

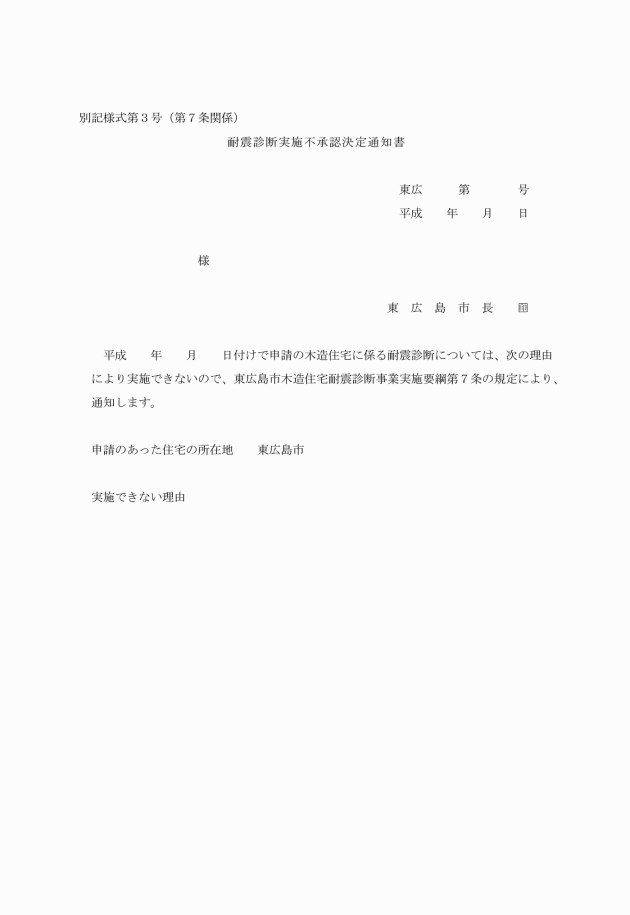

(耐震診断の申請)

第6条 耐震診断を受けようとする者は、木造住宅耐震診断申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 建物平面図を保有している場合は、当該建物平面図

(3) 着工又は完成の時期を確認することができる書類

(4) 当該木造住宅の所有者等を確認することができる書類

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 当該木造住宅に関し複数の所有者等がある場合は、当該所有者等の全員の同意書

(7) 建築確認通知書を保有している場合は、その写し

(8) 床面積、構造、階数その他当該木造住宅の概要を確認することができる書類

(9) その他耐震診断を受けるに当たって参考となる書類

(耐震診断の実施の委託)

第8条 耐震診断は、木造住宅耐震診断講習受講者等のうち、市が耐震診断の実施を委託したものが行う。

(一部改正〔平成26年告示538号〕)

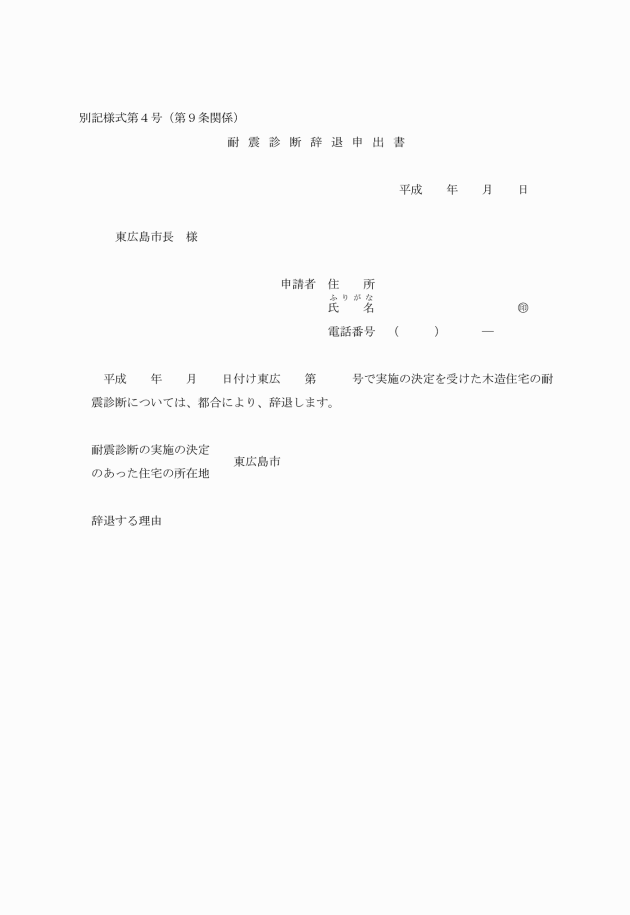

(耐震診断実施決定の取消し)

第10条 市長は、被診断者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断実施決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により耐震診断実施決定を受けたとき。

(2) 前条の規定による辞退の申出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(耐震診断に係る費用の負担)

第11条 被診断者は、耐震診断実施前に、耐震診断に係る費用のうち自己負担金として、1万円を市長に支払わなければならない。

2 市長は、前条の規定により耐震診断実施決定を取り消したときは、既納の自己負担金を当該被診断者に返還するものとする。

(全部改正〔平成26年告示538号〕)

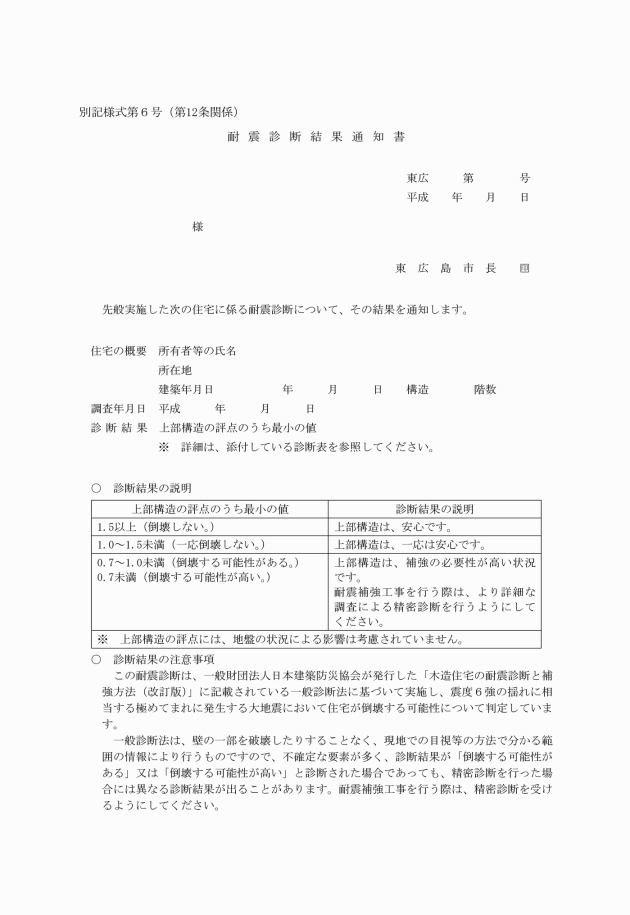

(結果の通知)

第12条 市長は、被診断者に対し、耐震診断結果通知書(別記様式第6号)により、当該耐震診断の結果を通知するものとする。

(被診断者に対する指導及び助言)

第13条 市長は、耐震診断の結果に基づいて、当該耐震診断を受けた木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、被診断者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

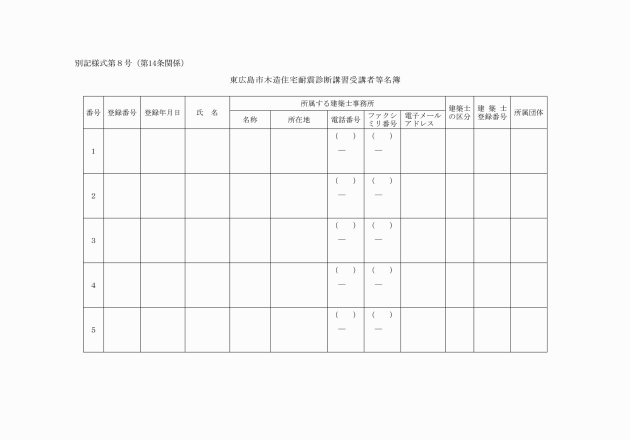

第3章 木造住宅耐震診断講習受講者等の登録

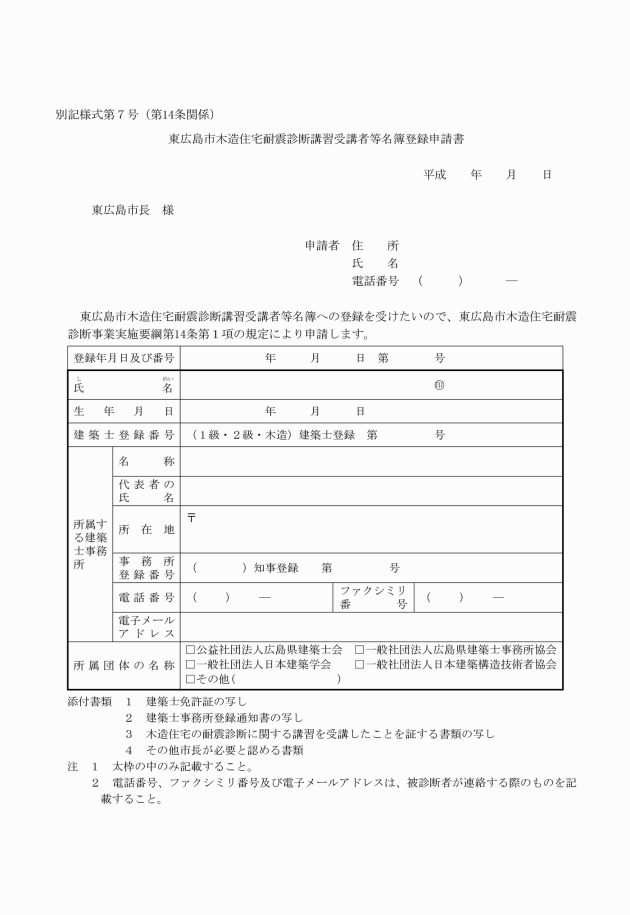

(登録の申請)

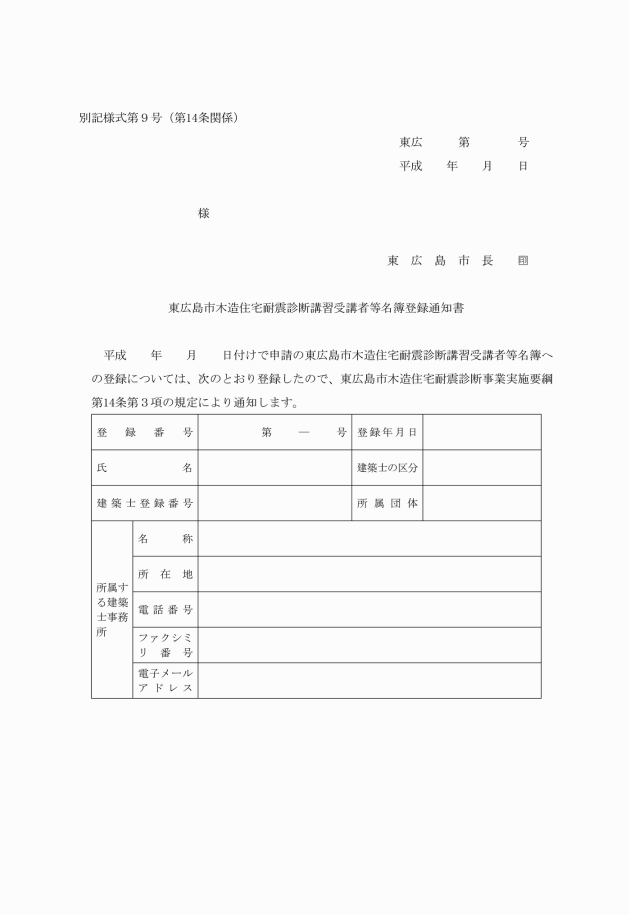

第14条 耐震診断の実施に係る技術を有する者として市長の登録を受けようとする者は、東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿登録申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築士免許証の写し

(2) 建築士事務所登録通知書の写し

(3) 次項第2号に掲げる講習会を受講したことを証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) 建築士であること。

(2) 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断に関する講習を受講した者又は当該者と同等以上の能力を有すると市長が認めた者

4 第2項の名簿は、建設部住宅課に備え置いて、公衆の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成25年告示141号・令和3年109号・6年349号・7年99号〕)

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(登録の更新)

第16条 第14条第2項の規定による登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、当該期間の経過によって、その効力を失う。

(木造住宅耐震診断講習受講者等の遵守事項)

第17条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を行う際は、建築士法その他関係法令の規定を遵守して、誠実にその業務を行わなければならない。

2 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を行うに当たっては、当該耐震診断を行った住宅の所有者等、占有者その他の関係者に対し、耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)その他の行為に係る契約の締結の勧誘をしてはならない。

3 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断に係る必要な知識の習得及び技能の維持向上に努めなければならない。

4 木造住宅耐震診断講習受講者等は、耐震診断を実施する過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。木造住宅耐震診断講習受講者等でなくなった後においても、同様とする。

(一部改正〔令和6年告示349号〕)

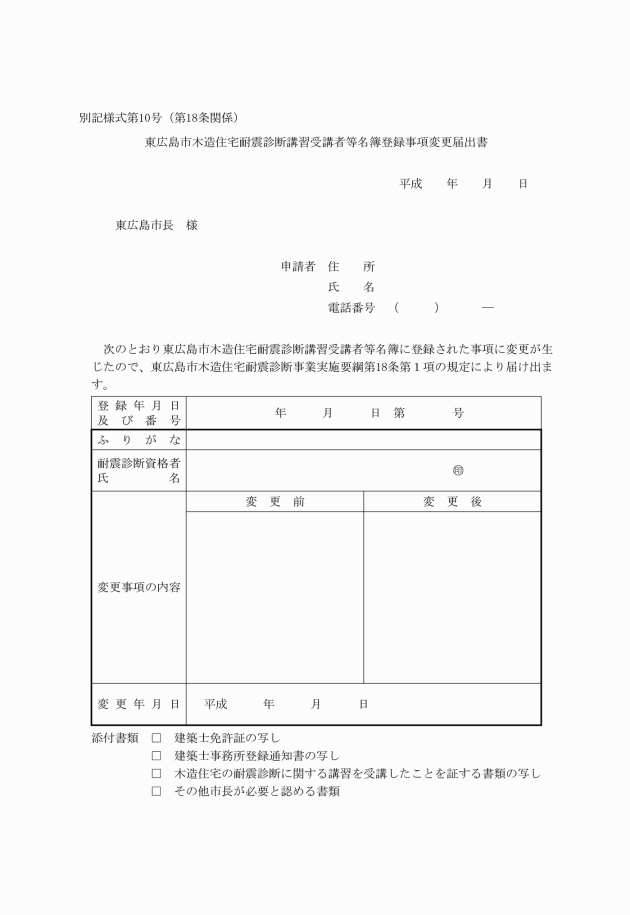

(登録事項の変更の届出)

第18条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、東広島市木造住宅耐震診断講習受講者等名簿登録事項変更届出書(別記様式第10号)に当該変更に係る内容を確認することができる書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(報告の徴収)

第19条 市長は、この要綱の規定の施行に必要な限度において、木造住宅耐震診断講習受講者等に対し、耐震診断に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。

(適合命令)

第20条 市長は、木造住宅耐震診断講習受講者等が第17条の規定に違反していると認めるときは、当該木造住宅耐震診断講習受講者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(登録の抹消の申出)

第21条 木造住宅耐震診断講習受講者等は、第14条第2項に掲げる事項に該当しなくなったときその他の事由が発生したときは、市長に対し、登録の抹消を申し出ることができる。

(登録の取消し)

第23条 市長は、木造住宅耐震診断講習受講者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

(2) 第14条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(4) 建築士法その他関係法令の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為があったとき。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日告示第141号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月11日告示第538号)

この告示は、平成26年11月11日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月31日告示第349号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がされる補助金について適用し、同日前に交付の申請がされた補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月31日告示第99号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年告示349号〕)

(一部改正〔平成25年告示141号〕)

(一部改正〔平成25年告示141号〕)