○東広島市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月31日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用している場合に、当該世帯の経済的負担を軽減するための措置(以下「多子軽減措置」という。)により軽減される額を償還払いの方法により法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費」という。)として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年告示166号〕)

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(一部改正〔令和6年告示166号〕)

(支給対象者)

第3条 障害児通所給付費の支給の対象となる者は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に規定する小学校就学前児童が2人以上いる保護者とする。

(一部改正〔令和6年告示166号〕)

(対象となる支援)

第4条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、障害児通所支援のうち、児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(一部改正〔令和6年告示166号〕)

(支給の申請)

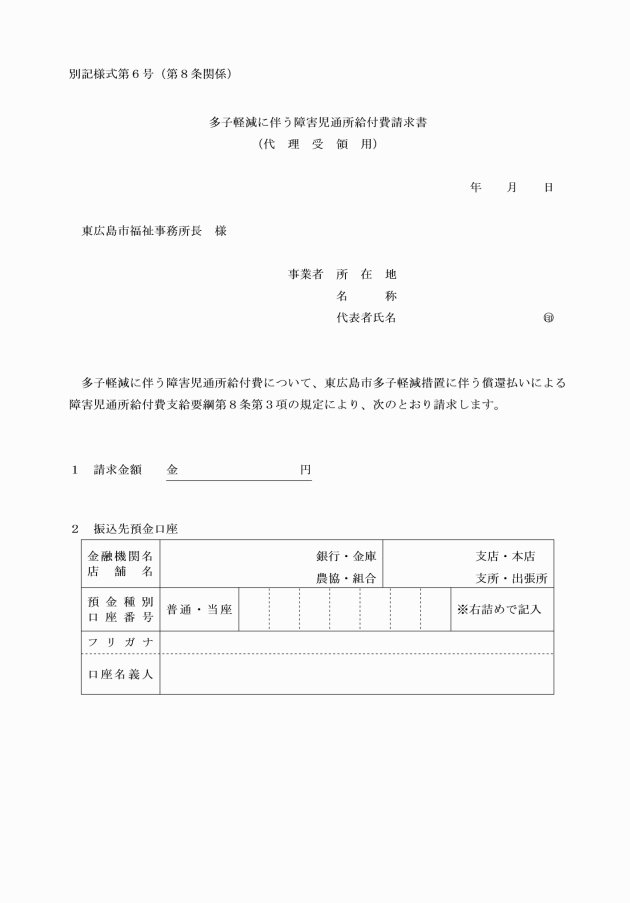

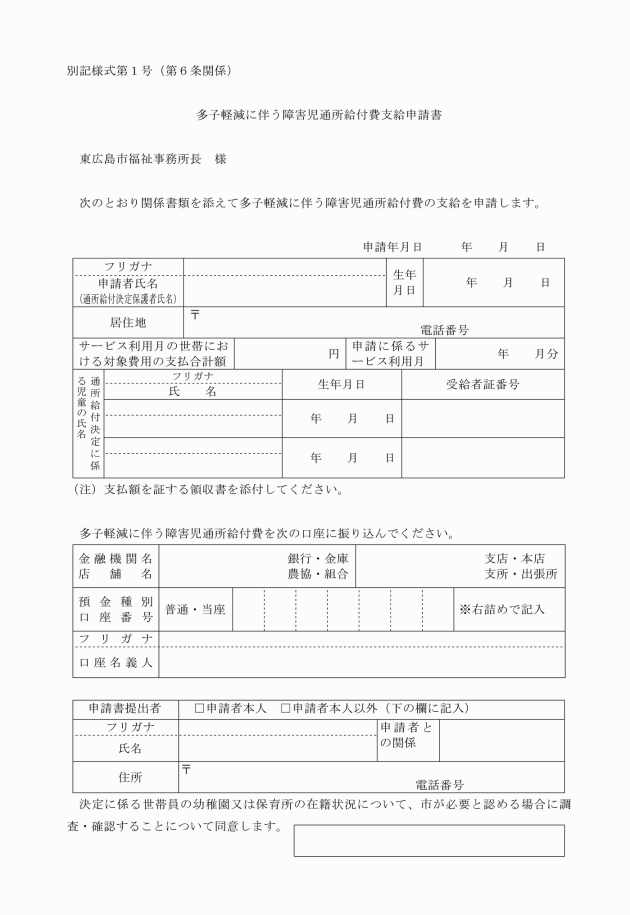

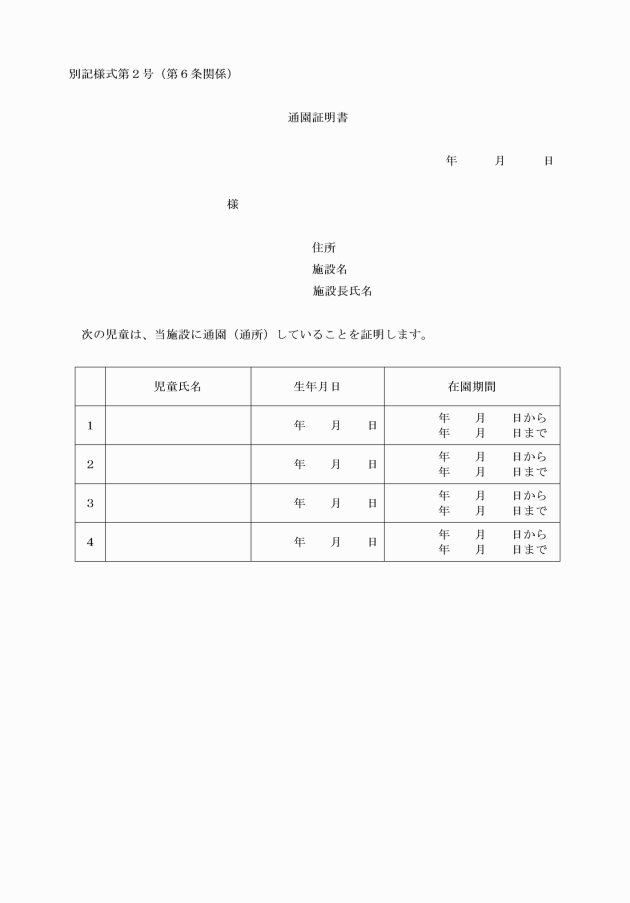

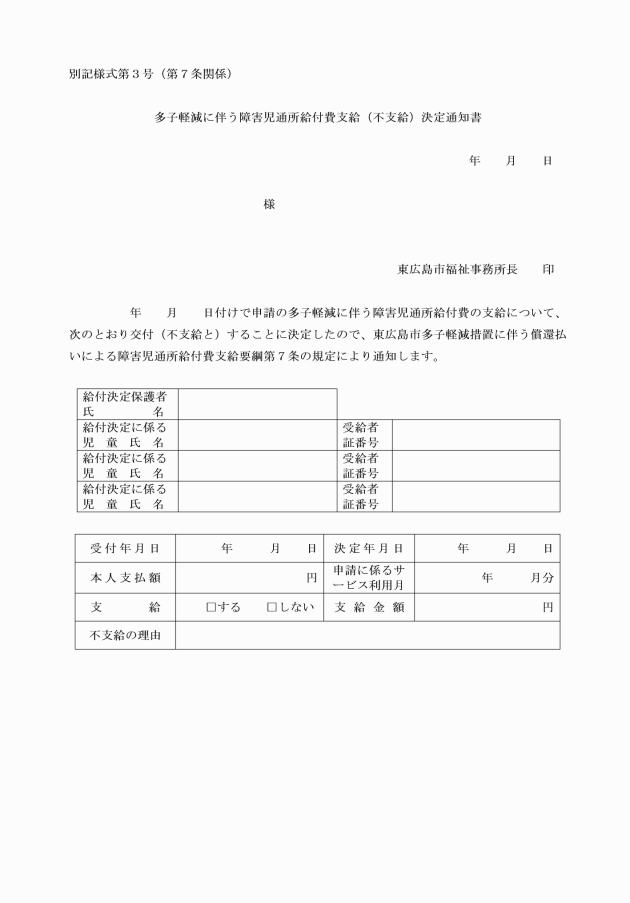

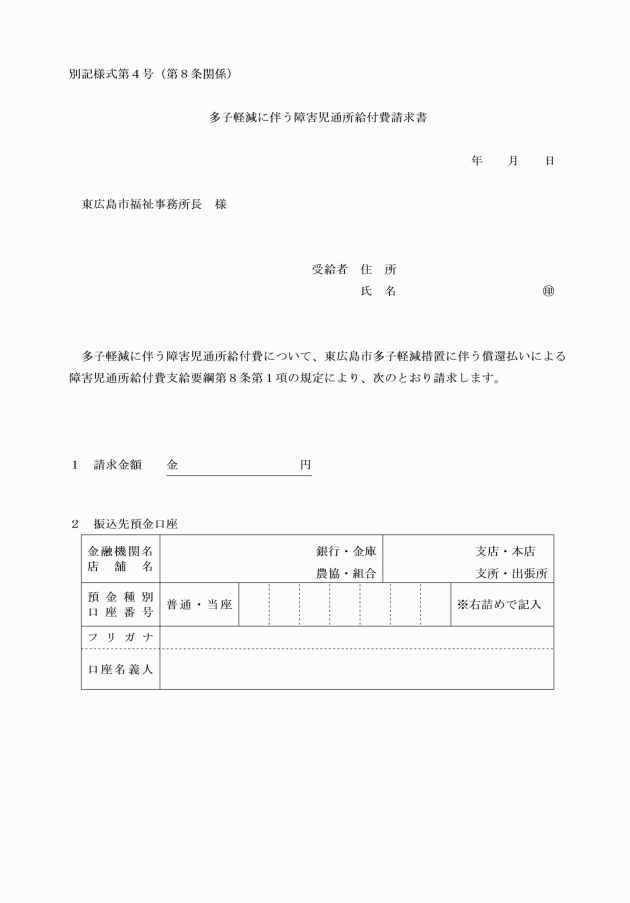

第6条 障害児通所給付費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を東広島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

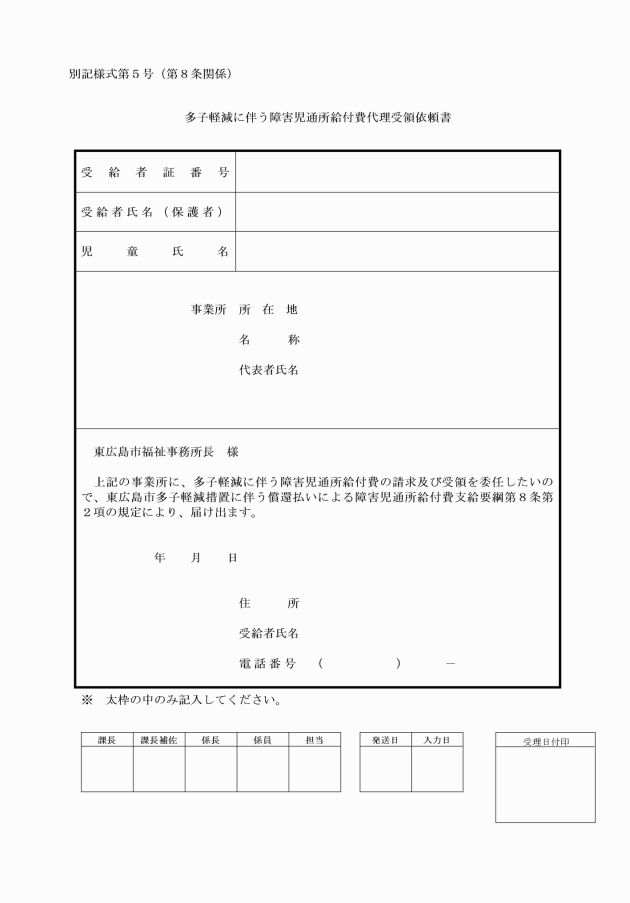

2 受給者は、障害児通所給付費の支払に係る代理受領の適用を受けようとする場合は、児童通所支援事業者にその旨を申し出るとともに、多子軽減に伴う障害児通所給付費代理受領依頼書(別記様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の返還)

第10条 福祉事務所長は、保護者、児童通所支援事業者等が偽りその他不正な手段により障害児通所給付費の支給を受けたときは、支給した障害児通所給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示166号〕)

附則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成26年4月1日以後に提供された障害児通所支援について適用し、それ以前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

附則(令和6年3月29日告示第154号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第166号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象 | 多子軽減措置後の利用者負担額 |

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3に規定する指定通所支援をいう。以下この表において同じ。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |

(3) 上記以外の者 | 0円 |

別表第2(第5条関係)

対象 | 負担上限額 |

生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |

市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(一部改正〔令和3年告示147号・6年154号〕)

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(一部改正〔令和3年告示147号〕)