○東広島市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成12年9月30日

訓令第18号

(趣旨)

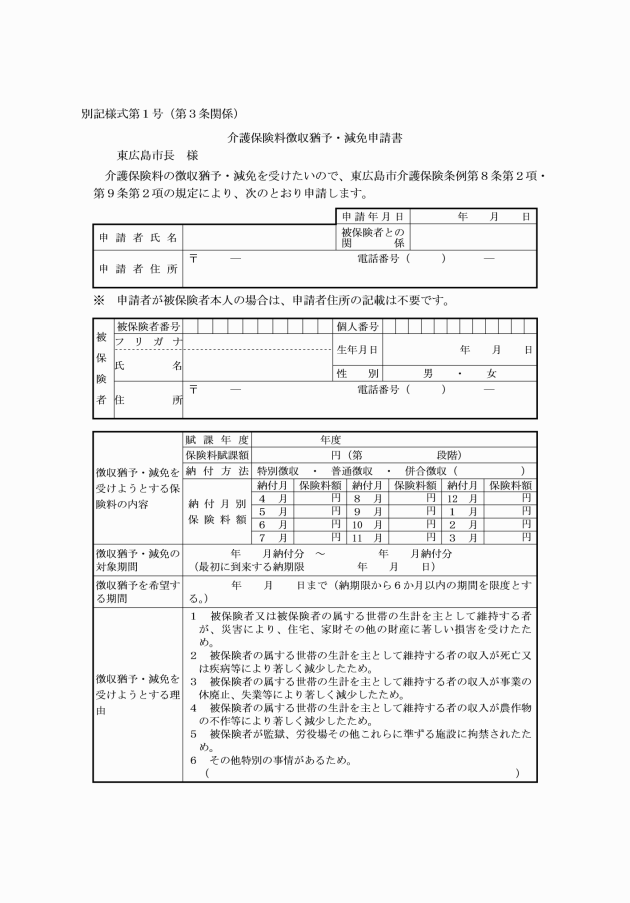

第1条 この要綱は、東広島市介護保険条例(平成12年東広島市条例第7号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号及び条例第9条第1項第1号に規定する事由 警察署、消防署、保険会社等の発行するり災証明書等

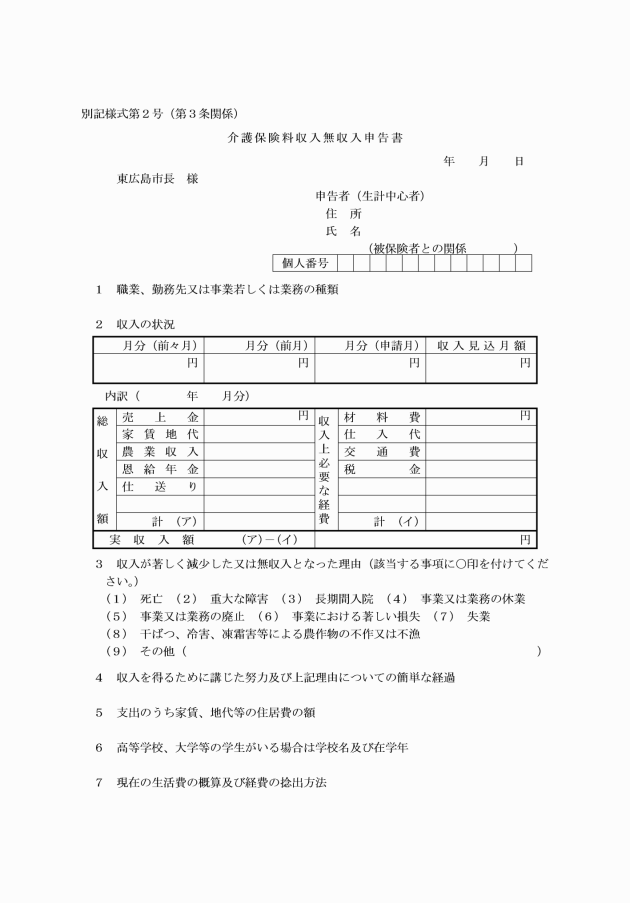

(2) 条例第8条第1項第2号から第4号まで及び条例第9条第1項第2号から第4号までの規定に規定する事由 給与証明書、年金証書その他の収入を証明する書類及び介護保険料収入無収入申告書(別記様式第2号)並びに次に掲げる書類

ア 条例第8条第1項第2号及び条例第9条第1項第2号に規定する事由 医師の診断書等

イ 条例第8条第1項第3号及び条例第9条第1項第3号に規定する事由 事業の休業等を証明する書類、雇用保険受給証明書、退職金支給証明書等

ウ 条例第8条第1項第4号及び条例第9条第1項第4号に規定する事由 農作物の不作等を証明する書類

(3) 条例第8条第1項第5号及び条例第9条第1項第5号に規定する事由 特別の事情を証明する書類

2 前項の規定により添付された書類は、確認後返還することができる。

4 第1項の規定による申請は、賦課年度毎に行わせなければならない。

(一部改正〔平成21年訓令29号・30年5号・10号〕)

(1) 徴収猶予又は減免を受けた理由の消滅その他事情の変化によって第2条の基準に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって保険料の納付を不当に延期し、又は免れようとする行為があったと認められるとき。

(徴収猶予の手続の特例)

第8条 保険料の減免を申請した者について、保険料の徴収猶予を行うことが適当であると認める場合は、保険料の徴収猶予の申請がなされたものとみなし、保険料の徴収猶予を適用することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年訓令6号〕)

附則

(施行期日)

1 平成12年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年訓令10号〕)

(1) 平成30年7月豪雨により第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の居住する家屋が次に掲げる程度の損害を受けた場合 当該損害の程度の区分に応じ、それぞれに定める割合

ア 全壊 100パーセント

イ 半壊(基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難であると認められる程度の半壊を含む。)又は床上浸水 50パーセント

(2) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することとなり、若しくは重篤な傷病を負った場合 100パーセント

(3) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者が行方不明となった場合 100パーセント

(4) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者の事業所得、不動産所得、山林所得又は給与所得に係る収入に保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を加えた額(以下この号において「事業収入等」という。)が減少することが見込まれる場合において、収入月額(当該減少に係る事業収入等の条例第9条第2項の規定による申請の日の属する月における収入金額の見込み並びに当該月の前月及び前々月における収入金額を合算した額を3で除して得た額をいう。)を前年収入月額(当該減少に係る事業収入等の平成29年における総収入金額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)を12で除して得た額をいう。)で除して得た割合を1から減じて得た割合が10分の3以上であるとき。 当該生計維持者の当該減少に係る事業収入等の同年における所得金額を同年における合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ。)で除して得た数に10分の8(当該合計所得金額が200万円以下であるとき、又は当該生計維持者の失業、事業の廃止その他の事由により、当面、収入を得られる見込みがないときは、10分の10)を乗じて得た割合(当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。)

(追加〔平成30年訓令10号〕、一部改正〔令和2年訓令13号〕)

(2) 前項第2号に規定する場合 死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類又は医師の診断書その他障害若しくは傷病の程度を証する書類

(3) 前項第3号に規定する場合 行方不明であることを証する書類又はこれに準ずる書類

(追加〔平成30年訓令10号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免の割合等の特例)

4 第2条第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少したこと等を理由とする令和2年度分の保険料の減免については、前項(前項第1号及び第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、附則第2項第2号中「又は地方税法(昭和25年法律第226号)第299条第1項第10号に規定する障害者に該当することとなり、若しくは」とあるのは「又は」と、同項第4号中「収入月額(当該減少に係る事業収入等の条例第9条第2項の規定による申請の日の属する月における収入金額の見込み並びに当該月の前月及び前々月における収入金額を合算した額を3で除して得た額をいう。)を前年収入月額(当該減少に係る事業収入等の平成29年における総収入金額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)を12で除して得た額をいう。)」とあるのは「収入額(当該減少に係る事業収入等の令和2年1月1日から条例第9条第2項の規定による申請の日の属する月の前月の末日までの収入金額及び当該申請をした日の属する月の初日から同年12月31日までの収入金額の見込みを合算した額をいう。)を前年収入額(当該減少に係る事業収入等の令和元年における総収入額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)をいう。)」と、「10分の3以上」とあるのは「10分の3以上で、かつ、当該減少に係る事業収入等以外の収入に係る同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ。)が400万円以下」と、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「合計所得金額」と、前項第4号中「第3条第1項第2号に掲げる書類及び同条第3項」とあるのは「給与証明書、年金証書その他の収入を証明する書類及び別に定める様式による申告書並びに第3条第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年訓令13号〕、一部改正〔令和3年訓令4号・10号〕)

5 前項に規定する事由を理由とする令和3年度分の保険料の減免については、附則第2項第4号中「200万円以下」とあるのは「210万円以下」と、前項中「令和2年度」とあるのは「令和3年度」と、「の令和2年1月1日」とあるのは「の令和3年1月1日」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」と、「令和元年」とあるのは「令和2年」とする。

(追加〔令和3年訓令10号〕)

6 附則第4項に規定する事由を理由とする令和4年度分の保険料の減免については、附則第2項第4号中「200万円以下」とあるのは「210万円以下」と、附則第4項中「令和2年度」とあるのは「令和4年度」と、「の令和2年1月1日」とあるのは「の令和4年1月1日」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」と、「令和元年」とあるのは「令和3年」とする。

(追加〔令和4年訓令7号〕)

附則(平成13年9月17日訓令第16号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成16年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月7日から施行する。

附則(平成18年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第29号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月10日訓令第20号)

1 この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成26年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日訓令第5号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、平成29年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(平成30年7月19日訓令第10号)

この訓令は、平成30年7月19日から施行し、この訓令による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、同月5日から適用する。

附則(令和2年5月21日訓令第13号)

この訓令は、令和2年5月21日から施行し、この訓令による改正後の附則第3項及び第4項の規定は、同年2月1日から適用する。

附則(令和3年3月8日訓令第4号)

この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東広島市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和2年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

附則(令和4年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和3年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月28日訓令第3号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東広島市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料の減免について適用し、令和5年度分までの介護保険料の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成13年訓令16号・18年1号・21年29号・27年12号・20号・28年6号・30年5号・10号・令和6年3号〕)

介護保険料減免基準

減免事由の区分 | 減免の対象 | 減免の基礎 | 減免の割合等 | 備考 | |

対象者 | 適用範囲 | ||||

1 条例第9条第1項第1号に規定する事由 | 震災、風水害、火災、落雷その他天災のほか、自己の意思によらない火災、盗難、詐欺、横領その他人的災害により、第1号被保険者又は生計維持者の居住に供する家屋、家財等を滅失し、又は著しい損害を受けた世帯に属する者 | 損害の程度が50%以上のとき。 | 条例第2条第1項第1号から第7号までの保険料率を適用されているとき。 | 100% | 災害等の事実が発生した日以後の1年間に到来する納期限に係る保険料について適用する。 |

条例第2条第1項第8号から第13号までの保険料率を適用されているとき。 | 50% | ||||

損害の程度が30%以上50%未満のとき。 | 条例第2条第1項第1号から第7号までの保険料率を適用されているとき。 | 50% | |||

条例第2条第1項第8号から第13号までの保険料率を適用されているとき。 | 30% | ||||

2 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定に規定する事由 | 前年の収入金額に対して当該年の収入金額が著しく減少したことにより、生活が困難となったと認められる世帯に属する者(条例第2条第1項第1号又は第2号の保険料率を適用されている者を除く。) | 前年の収入月額に対して当該年の収入見込月額が30%以上減少した世帯で、当該収入見込月額が生活保護基準月額の100%以下の世帯に属する者 | 条例第2条第1項第2号から第13号までの保険料率を適用されているとき。 | 条例第2条第1項第1号の保険料率相当額に減額する。 | 1 減免申請がなされた日以後の当該年度中に到来する納期限に係る保険料について適用する。 2 前年の収入月額は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者に係る前年の総収入金額の平均額とする。この場合において、前年の収入に一時的な収入があるときは、当該収入を除いて算出する。 3 収入見込月額は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の申請月分見込額及び前2月(合計3月)の平均額とする。 4 生活保護基準月額は、生活保護の扶助基準のうち次に掲げる基準により算定した月額とする。 (1) 生活扶助基準 (2) 教育扶助基準 (3) 住宅扶助基準 |

前年の収入月額に対して当該年の収入見込月額が30%以上減少した世帯で、当該収入見込月額が生活保護基準月額の100%を超え130%以下の世帯に属する者 | 条例第2条第1項第4号から第13号までの保険料率を適用されているとき。 | 条例第2条第1項第3号の保険料率相当額に減額する。 | |||

3 条例第9条第1項第5号に規定する事由 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により保険給付の制限を受けることとなった者 | 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に1か月を超えて拘禁された者 | 100% | 当該保険給付制限期間(減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分まで)の保険料について適用し、当該減免額は月割りをもって算定する。 | |

公の扶助を受けている者に相当する者 | 条例第2条第1項第2号又は第3号の保険料率を適用されている者のうち、収入や資産の状況等により特に生計の維持が困難であると認められる者で、次の要件をすべて満たすもの 1 被保険者及びその世帯に属するすべての者の前年の収入の合計額が生活保護基準年額以下であること。 2 市町村民税を課される者の税法上の被扶養者になっていないこと。 3 市町村民税を課される者と生計をともにしていないこと。 | 条例第2条第1項第1号の保険料率相当額に減額する。 | 1 減免申請がなされた日以後の当該年度中に到来する納期限に係る保険料について適用する。 2 生活保護基準年額は、生活保護の扶助基準のうち次に掲げる基準により算定した年額とする。 (1) 生活扶助基準 (2) 教育扶助基準 (3) 住宅扶助基準 | ||

(一部改正〔平成28年訓令6号・令和2年13号・3年12号〕)

(一部改正〔平成28年訓令6号・令和2年13号・3年12号〕)

(一部改正〔令和2年訓令13号〕)

(一部改正〔平成16年訓令1号・19年17号・21年29号・28年6号・令和2年13号〕)

(一部改正〔平成16年訓令1号・19年17号・21年29号・28年6号・令和2年13号〕)

(一部改正〔平成28年訓令6号・令和2年13号・3年12号〕)

(一部改正〔平成16年訓令1号・19年17号・21年29号・28年6号・令和2年13号〕)

(一部改正〔平成16年訓令1号・19年17号・21年29号・28年6号・令和2年13号〕)