TOPICS

![]()

NEW TOPICSでは,龍王小学校のホットな話題を発信していきます。

令和7年度

2月12日(木) 龍王ちゃれんじルーム閉室式

「やり遂げた テーマ研究 交流会 不思議探究 楽しい冒険」

令和7年度最終回の第14回龍王ちゃれんじルームは、閉室式の中でテーマ研究発表会を行いました。最初に地域活動推進リーダーや来賓としてお迎えした校長先生から「学ぶことは楽しい冒険である」と言葉をいただきました。

各自が設定したテーマ研究発表会の時間になりました。発表に関して大学生のサポーターから「自己紹介とテーマを言うこと」や「たくさんの大人の人に聞いてもらうこと」の話がありました。今回はこれまでお世話になった講師の方やサポーターに加えて、保護者や担任の先生にも来ていただいています。「失敗したこと」や「疑問に思ったこと」なども付け加えるとよりよい発表になるとのアドバイスも聞きました。

児童は自分の名前とテーマを言い、タブレットやまとめた画用紙でたくさんの方に積極的に発表することができました。中には実験装置をもってきて説明する児童もいました。「水を一瞬で凍らせることができるか?」に挑戦した児童は、3回目でようやく成功したという体験談も語ってくれ、がんばった様子が伝わってきました。(研究テーマについては、Topics 1/14付けをご覧ください)

講評のくらりか広島様からは、「何を問題に思うかが大切」「人が正しいと思うことが一番だとは限らない」「一人ひとりの考えを尊重することが大切である」「不思議が分かってくると、また不思議が出てくる」「分かったふりをしないで探究することが大切」などの言葉をいただきました。

感動交流では、「身近なところにこんなに楽しいことがあったんだ」「講座で学んだことから家でもやってみたいことができた」「いつもの理科ではやらないことができた」「不思議を探ることは探検みたいだ」「龍王夏まつりの運営側を体験することができた」などが児童から出ました。

テーマ研究発表と感想交流を終えた児童の顔は、自信に満ちた晴れ晴れしい顔に変わっていました。「龍王ちゃれんじルーム」で学んだ科学の芽をヒントに根っこや茎・葉を育て、世界に一つだけの自分だけの科学の花を咲かせてください。お世話になった「くらりか広島様」「近畿大学工学部様」「広島大学様」「地域の方」「サポーターの皆様」1年間ありがとうございました。そして、来年度もよろしくお願いいたします。

2月4日(水)第13回龍王ちゃれんじルーム

「AIで ヒトに役立つ ロボットを 体験ヒントに 将来見つめ」

今回の龍王ちゃれんじルームは、広島大学のRAUT SUSHIL先生による「ロボットで遊ぼう」です。まず、AIがどんなところに使われているかを考えました。児童からは、「体温計」「CGアニメ」などが出ました。確かにコロナ禍には顔認証技術と赤外線サーモグラフィカメラを組み合わせたAI体温計が大活躍しました。

AIを搭載したロボットの役割について考えました。人のお手伝いをしてくれたりできないことをしてくれたりする掃除機の「ルンバ」や手術支援ロボット「ダビンチ」にも触れられました。

先生からは、人の動きを感知する「軌跡センサー」を紹介されました。即座に19ポイントを認識し軌跡を描きます。手術後のリハビリの時などに役立っているそうです。実際に手を使って円を描いてみたり跳び上がったりしてその軌跡を確認しました。自分ではきれいな円を描いているつもりでも、軌跡センサーで見るとうまく円が描けていない児童もいて盛り上がりました。

次は、2つの車輪でバランスを保って動くバランスロボットにいろいろなものを載せてみました。センサーとAI知能の働きでバランスをとる不思議な?ロボットに、みんな興味津々に活動していました。

最後に、みんなで協力してダンボールで大きなトンネルを作り、ラジコンカーを走らせてみました。自分の操作で前後左右に動くラジコンカーを初めて体験する児童もいて、とても楽しく活動していました。

見るのと体験するのでは大きな違いがあります。RAUT先生には、たくさんの体験をさせていただき ありがとうございました。将来ちゃれんじルームの受講生の中から、ヒトができないことをやってくれるロボットを研究する児童が出てくるかもしれません。

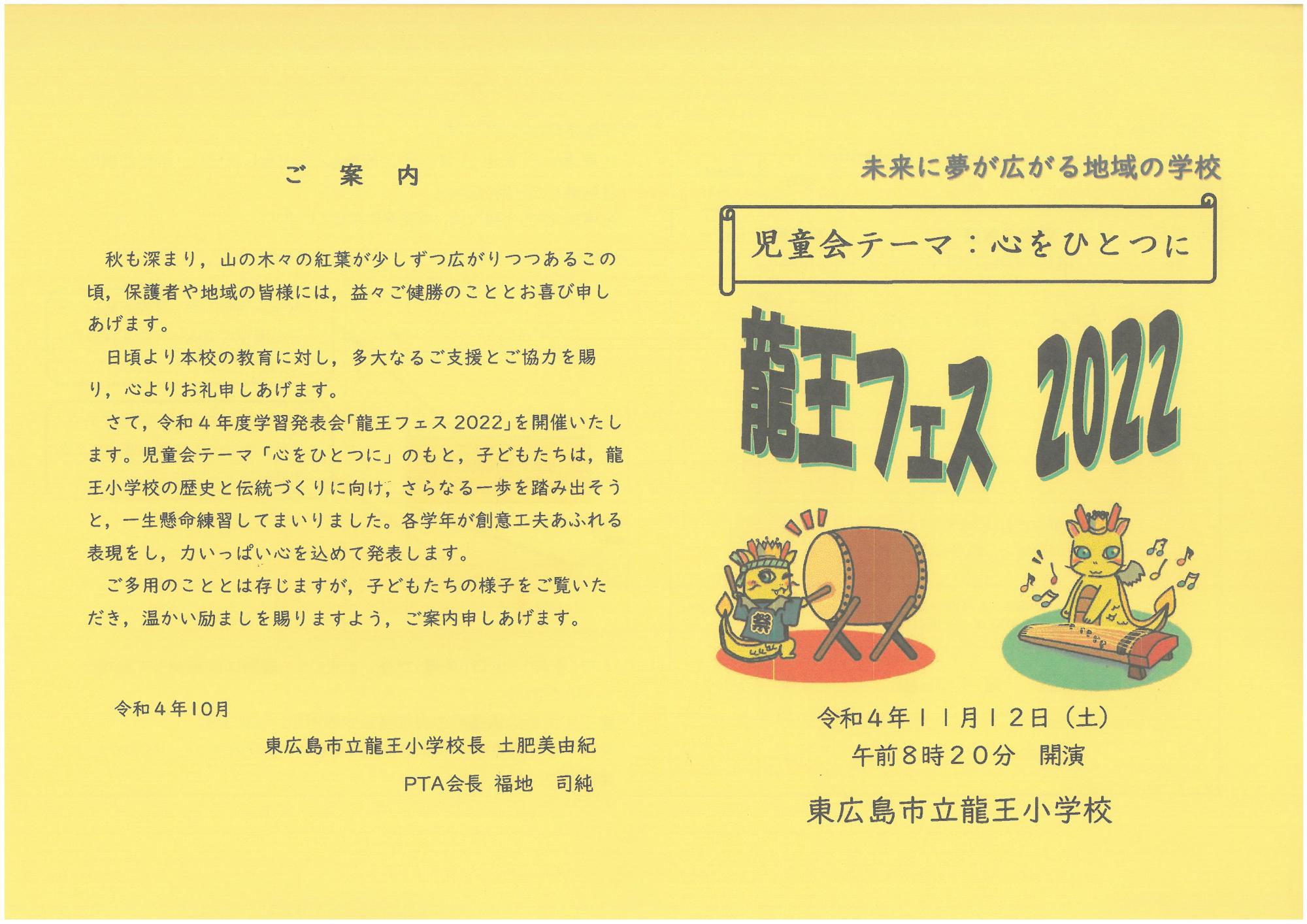

1月28日(水)龍王の絆 クイズ大会

「縦割りで きずな深める クイズ会 学校生活の 理解も深まる」

伝統の縦割り班で20問のクイズに答え、絆を深めました。「龍王の絆 クイズ大会」です。

先生(校長先生や教頭先生、保健室の先生や音楽専科の先生のこと)や学校のきまりなどをクイズにしていました。班長は、2~4の選択肢の中から班員の考えを聞いて答えを書き込みました。その過程が大切です。普段一緒に掃除をしている縦割り班だからこそ、それぞれの意見が言いやすいのです。受け入れやすいのです。

答え合わせの時間になりました。第1問目の答え「校長先生はみなさんより先に給食を食べる」に「ずる~い」と声が上がりましたが、解答にはその理由も丁寧に説明してありました。その他に「シャーレ:理科で使う」「トンボ:運動場整備の道具」「チョーク:貝類と同じ成分でできている」「青階段のルール」「放送の聴き方」「夕方5時には家に帰る」「龍王フェスのテーマ」などです。

学校生活に関する振り返りや理解ができて班の絆も深まり、心和むとても有意義な会になりました。

1月19日(月)~23日(金)第3回あいさつ運動

「大声で 寒さ吹き飛ぶ あいさつを 広げよう輪を 拳突き上げ」

1月の第3回あいさつ運動となりました。今回も、あいさつ週間以前の取組がありました。3年生はあいさつのポスター作りをしたり、2年生は冬休み明けからあいさつをしたら教室前の「あいさつをしてどうぶつをふやそう!」にシールを貼ったり、あいさつ委員会はスタンプカードや栞を作ったりして臨みました。

徐々にあいさつの輪が広がっていきました。雪が降る寒い日もあったのですが、児童の大きなあいさつの声で寒さも吹き飛ぶくらいでした。教室を回るあいさつ隊の隊列もしだいに大きくなっていきました。

最終日にはあいさつ委員会の児童から、「これからもあいさつを続けよう!」「オー」とみんなで拳を天に突き上げました。スタンプカードにマスコットキャラクター「そら」のシールが3つ以上たまり、たくさんの児童が栞をもらっていました。

民生児童委員の皆様や龍王女性会の皆様、地域の方や保護者の皆様 いつもご協力ありがとうございます。

1月22日(木)手作りはいいもんだ

「いいもんだ 思わず何だ?と 立ち止まる 時間をかけて 構想を練る」

本校は、通常の学級以外にも「日本語学級」「ことばときこえの教室」などの学級もあります。「日本語学級」では、主に外国籍の児童が言葉や習慣などを学ぶために通級しています。38名の国際色豊かな児童たちです。みんな驚くほど早く日本語を身に付けています。「ことばときこえの教室」は普段個別に学習に取り組んでいます。折り紙で馬の顔を折り、新年の目標を書いています。今回通級者一人一人の折ったものをまとめ、一つの作品として廊下に掲示しています。一人として同じ顔の馬がいません。中にはオリジナルな折り方の馬もいるようです。

保健室も毎月養護教諭が、工夫して保健に関する掲示をしています。既製のものを掲示するのもよいのですが、手作りだとより何を感じてほしいかが分かり親近感がわきます。過去にはホワイトタイガーや大谷選手などを題材として扱われ、思わず立ち止まって見入ってしまうこともありました。 今回は睡眠の大切さです。Q1:良い睡眠のために、寝る何時間前にスマホやゲームをやめるのがいいのかな?(1時間前 30分前 寝る直前) Q2:良い睡眠のために、昼間 運動するといい?(〇×) Q3:寝ている間にも良いことがいっぱいあるよ。どんなことがあるか知ってる?(3個以上知っている 1~2個 ぜんぜん知らない) Q4:日本の子どもは寝不足が多い?(〇×)

やっぱり手作りっていいですね。何回も見てみたくなります。製作時間はかかりますが…。

1月16日(金)諏訪神社清掃・落ち葉拾い

「竹ぼうき 熊手を使い 諏訪神社 笑顔満々 落ち葉清掃」

3年生は総合的な学習の時間で「町のお宝を見つけよう2」の学習をしています。諏訪神社のことを学習する中で、総代の方から「神社をきれいに保つために日曜日の朝掃除をしている」旨の話を聞きました。この時期は、落ち葉が多くたいへんだということから、諏訪神社チームの35名で清掃・落ち葉拾いのお手伝いに行くことになりました。

諏訪神社に着くと、先日の大風で針葉樹の葉がたくさん落ちていました。最初に学年の代表が「総代さんの思いを聞いて、私たちは掃除に来ました。がんばるのでよろしくお願いします。」と、あいさつをしました。その後、竹ぼうきや熊手を使って落ち葉を集めるグループと落ち葉収集袋に入れて運ぶグループに分かれて作業をしました。

さすがに、諏訪神社のことを思っているチームのメンバーたちです。遊んでいる児童は一人もいません。落ち葉を集めることに嬉しさを感じているようでした。あっという間に大きな収集袋がいっぱいになりました。「重たい」と言いながらも笑顔で、何人かで協力しながら階段を上って裏手まで運んでいました。学校の掃除で竹ぼうきや熊手を使うことはほとんどありません。最初は、大きな大人用の道具に苦戦していましたが、だんだんと上手になって、見る見るうちに境内がきれいになっていきました。

諏訪神社では、毎月初めの日曜日午前7時~午前8時に10名ほどが集まって掃除をされているそうです。次回は、2/1(日) です。

1月14日(水)第12回龍王ちゃれんじルーム

「なぜだろう? どうしてだろう? 科学の芽 テーマ設定 なぞとく茎・花」

放課後子供教室「龍王ちゃれんじルーム」も残すところあと3回になりました。第12回の今回は、「科学研究の計画を立てよう~身近な生活の中の科学1~」です。各自研究テーマを決めて実験や調査をして、最終回にこれまでお世話になった講師の先生方に研究の成果を発表する予定です。

各自のテーマは次の通りです。「甘いプチトマトを見分ける方法はあるのか?」「海水から真水を取り出すことができるか?」「割れないシャボン玉をつくることができるか?」「水を一瞬で凍らせることができるか?」「海はなぜ浮かびやすいのか?」「リニアモーターカーの原理」「水道の蛇口の部品を付け替えるとひねりやすくなるのはなぜか?」「砂糖と塩のちがい?」「ゴールド(金)はどうやって生まれるのか?」「金属が膨張するのを見ることができるのか?」「植物の標本をつくろう」「自動水やり機をつくる」(太字はオリジナルテーマ)

講師の先生からは 「失敗こそ成功」に繋がることや朝永振一郎博士の名言「ふしぎだと思うこと これが科学の芽です よく観察してたしかめ そして考えること これが科学の茎です そうして最後になぞがとける これが科学の花です」 を紹介されました。

「『科学の目』で観察して 自然の中にある『なぜ』『どうして』を見つけて、実験や調査によってその疑問を解決し、科学の花を咲かせましょう。最終回の発表が楽しみです。

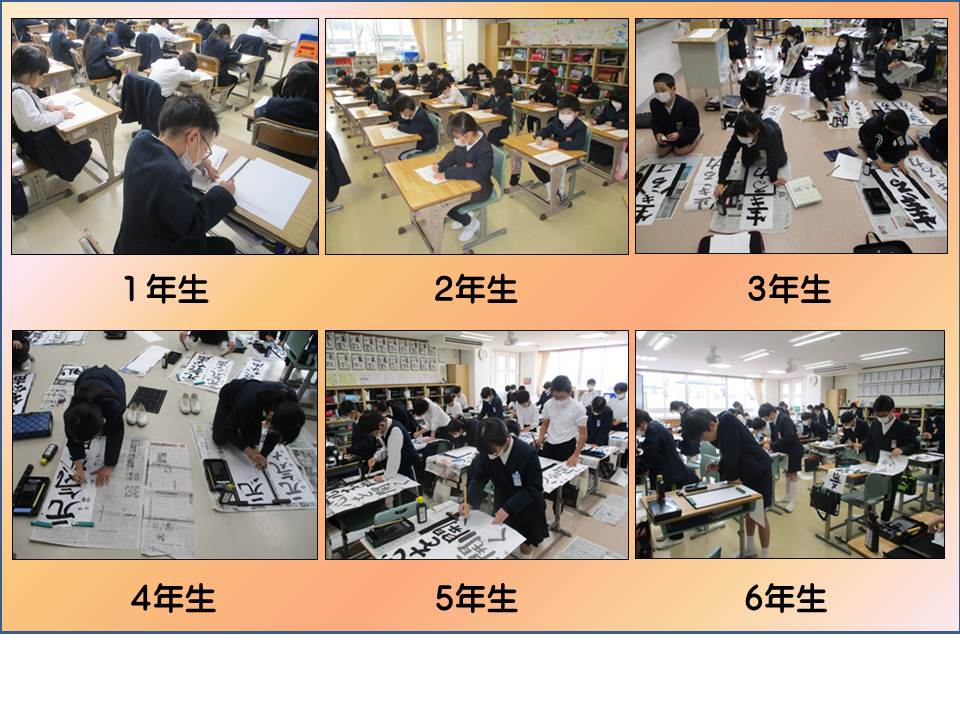

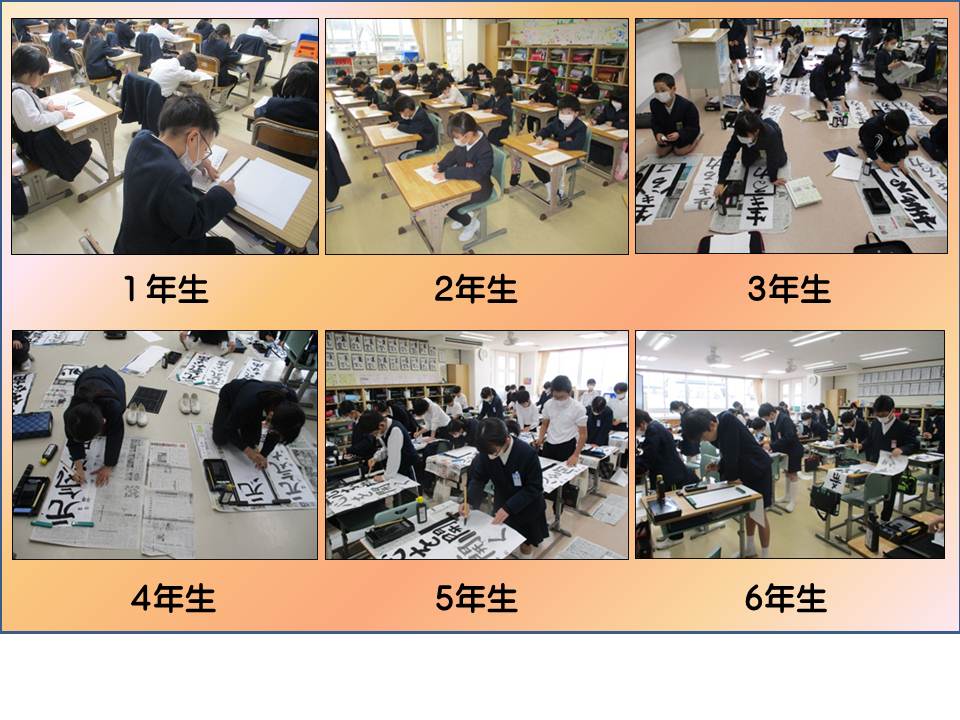

1月8日(木)校内書初め会

「心込め 目標向かい 筆運ぶ 炎よ昇れ 龍・馬のごとく」

昨日の後期後半の会では、校長先生から「今年は丙午です。火の性質をもっています。情熱と行動力にあふれた年です。何かに挑戦しましょう。」と、お話がありました。書初め会でも、「馬は昔から人の生活を助けてくれる存在です。『前に向かって進む』『元気に駆け抜ける』自分の目標に向かって進んでください。」と、午年に因んだ話をされました。

今年は「越天楽今様」の曲が流れる中、令和8年度校内書初め会が始まりました。

校長先生が示されたポイント「姿勢に気を付けて静かに集中して」「文字の中心に気を付けて」「名前も丁寧にバランスよく」「心を込めて」などを意識しながら、各学年練習してきた課題に取り組みました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆です。

各学年の課題は、1年生:「どうぶつえんでパンダを見た。おいしそうにささをたべていた。」 2年生:「はじめてたこ上げをしました。風をうけて空高く上がりました。」 3年生:「友だち」 4年生:「明るい心」 5年生:「新しい風」 6年生:「将来の夢」 です。

練習した書き初めの焚(炊)き上げは、1月17日(土)13:30(点火:10分後)諏訪神社の「とんど」で行われます。今年は大小2つの「とんど」が作られる予定です。清書は、各クラスに掲示します。

作品に込めた思いが龍のような炎となって高く立ち昇り、目標が成就できますように!

12月24日(水)第11回龍王ちゃれんじルーム

「水硬度 探求時間(GAP) 賀茂高生 憧れ抱き 重ねる自分」

今回の「龍王ちゃれんじルーム」は、賀茂高等学校2年生による講座「水の『硬度』について調べよう~水の硬さって何?~」(題名は龍王小が設定)でした。

賀茂高等学校は、3年間を通して「総合的な探究の時間(GAP)」を設定し、探究されています。2年生後半は、「『未来の自分探究』 自分の将来の進路とかかわる領域で社会貢献を行う」探究です。今回の10名は、将来子どもと関わる仕事に就きたい(教育分野に関心をもっている)生徒さんたちです。今講座は「KAMO-SAKAGURAプロジェクト」で学んだ西条の酒造りの「中硬水」について関心をもってもらおうと開発された教材です。

講座の最初は、同じ班の小学生と高校生が笑顔で自己紹介することから始まりました。その後、先生役の2人が掛け合いで演技を始めました。思いがけない展開に、児童の目が釘付けになりました。つかみは上々OK! また、各班の高校生も声を合あわせて拳を突き上げて場を盛り上げました。その和やかな雰囲気に一気に小学生と高校生の距離が縮まりました。

演示の「固まる水と固まらない水 何が違う?」から、各班「フルーチェ」に「牛乳」「いろはす」「コントレックス」を入れてかき混ぜる実験をして、結果をまとめました。「牛乳」と「コントレックス」は固まり、「いろはす」は固まりません。その後、「牛乳」に含まれている成分に着目して「いろはす」と「コントレックス」の違いについて考えていきました。「牛乳」にはカルシウムが多く含まれています。「いろはす」より「コントレックス」はカルシウムが40倍、マグネシウムが7倍も多く含まれているので固まったというわけです。

おいしい水というのはにごりやくさみがないだけではなく、ミネラル(カルシウムやマグネシウムなど)がバランスよく含まれているのでおいしいのだそうです。龍王山源流に降った雨(軟水)が地下水脈になって、酒蔵の井戸に辿り着くころにはカルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)などのミネラルを程よく含んだ『中硬水』に変わります。この程よい、きれいな中硬度水が、西条の銘酒を生む秘密です。

最後に、西条の水を守るために自分たちができることを考えました。「ごみを捨てない」「むだ使いしない」「湧き水のキャラクターを作って知ってもらう」など、たくさんのアイデアが出ました。

高校生のみなさんは、身近な西条の銘酒について関心をもってもらおうといろいろ工夫してくださっていました。自己紹介の場を設けたり、掛け合いの演技からはじめたり…。実験や具体物、カルシウムのモデルなどを準備してくださり、小学生にも分かりやすい講座を計画してくださいました。おかげでリラックスして、多くの笑顔で活動することができました。最初は緊張気味だった小学生も先生役や親切なリーダー役の高校生に憧れを抱き、「未来の自分」を重ねているように感じました。

12月23日(火)門松設置

「福招く 固い絆の 梅結び 無病息災 繁栄願う」

お正月には年(歳)神様が各家を回るといわれています。 年(歳)神様が家を見付けやすいように、家の目印として松の飾りを立てたことが門松の始まりです。

今年も新年を迎えるにあたって、東光会作業班の方5名により門松が設置されました。今回で3回目になります。

竹を縛ってある縄の結び目は、龍王小学校の校章にちなんで「梅結び」という技法を施してくださいました。複雑な結び方のため、固い絆という意味合いがあります。また、古くから魔除けの縁起物とされていた梅をモチーフにしていることから、無病息災という意味があるほか、厳しい冬を乗り越えて花を咲かせる様から、運命向上の願いも込められる結び方です。また、竹の節をからめて斜めに切る切り口は、笑っている口に見えることから「笑う門には福来る」とも言われています。斜め切りは「福を招く」を切り方です。「福」を願い、いろいろな技術がちりばめられています。

今年は児童の下校とも重なり、たくさんの児童が門松づくりを見ることができました。東光会作業班のみなさまの思いを受け止め、感謝の気持ちを伝える姿も見られました。

近くにお越しの折には、是非じっくりとご覧ください。きっと幸福が授かることでしょう。

東光会作業班のみなさま ありがとうございます。

12月18日(木)第10回龍王ちゃれんじルーム

「ヨーヨーの 心臓部には ベアリング いっぱい詰まった おもちゃの科学」

第10回も近畿大学工学部機械工学科ソフトメカニクス研究室の松野孝博先生による「スリープヨーヨーを作ろう~空転、引き寄せの仕組を知ろう」です。

今回作った「スリープヨーヨー」は、ヨーヨーを投げるとストリング(ひも)が最も伸びきったところで空回りします。この空回りを『スリープ』と呼びます。その仕組の秘密は主に 1.ヨーヨーとストリング(糸・紐)が固定されていない 2.軸にベアリングを搭載 3.ギャップ(ヨーヨー本体の幅)が広い の3つです。特に心臓部であるベアリングが重要な役割を果たします。このベアリングは自動車や新幹線、ジェット機などにも利用されていて、欠かせないものになっています。身近なものではローラースケートやベイブレード、CDドライブにも活用されています。

3Dプリンターで作られたボディには宮島の鳥居や野球少年などが描かれていて、児童も迷いながら選んでいました。細かい作業が多かったのですが、各テーブルでは学生さんや見学に来られた賀茂高等学校の先生、精米機のサタケの方にもアドバイスをいただき、順調に作ることができました。

最初はうまくスリープしなかった児童も、だんだんとコツをつかんできました。松野先生や学生さんがやられるお手本のいろいろな技をマスターしようと、自然にふれあいの輪ができていきました。とても楽しそうでした。

おもちゃにはたくさんの科学が積み込まれています。科学の芽を養う要素がいっぱい詰まっています。 「二足歩行ロボット」「スリープヨーヨー」のおもちゃ作りを通して、松野先生からたくさんのことを学びました。「不思議」「びっくり」「やってみたい」がいっぱい詰まった内容でした。ありがとうございました。

松野先生の研究室では、毎年優秀な学生さんが育っています。1例紹介します。当時野球部の渡辺さん「『回転軸・回転数が見て分かる投球練習ボール 硬式球にLED1周配置』を開発。重さは145gで野球規則にのっとる。回転速度によってLEDが赤橙(だいだい)緑青の4色に光る。投げると回転方向に球を1周するように光の軌跡ができる。1人で投げて練習する場面では投げた球がその場で光ると狙い通りに投げられたか判断しやすい。」(日刊工業新聞2024年6月21日)松野先生のご指導の賜物です。

12月15日(月)PTAクリスマスコンサート

「コーラスの 歌声やさし うっとりと 音色もきれい 再アンコール」

PTAコーラスの方による「クリスマスコンサート」がありました。

曲目は 1.「ひみつのパレード」 2.ハンドベル「きよしこの夜」 3.「赤鼻のトナカイ」 4.手遊び「サンタ・トナカイ・プレゼント」 5.「クリスマスメドレー」 6.アンコール曲「We wish you a merry Christmas」 ハンドベル「きよしこの夜」です。

終始やさしい歌声で、児童もうっとりとして聴いていました。ハンドベルの音色も大変美しかったです。手遊び曲になると、児童も一緒になって元気に手を動かしていました。途中から手拍子も起こりました。

「クリスマスメドレー」が終わると、自然に「アンコール アンコール」という声とともに大きな手拍子が湧き起こりました。アンコール曲が終わってもアンコールの手拍子がやまず、ハンドベルの演奏を聴きました。

体育館入り口には、住民自治協議会の方が準備してくださっている大きなクリスマスツリーがあります。帰り際に見ると、コーラスの方の歌声と児童のみなさんの笑顔で、とてもうれしそうににっこりしているように感じました。

12月12日(金)子ども平和サミット

「オンライン 南北つなぐ サミットで 平和を願い バトンをつなぐ」

龍王小学校を拠点に、オンラインで「子ども平和サミット」が行われました。コーディネーターは広島大学の川本吉太郎先生と三井成宗先生です

この「子ども平和サミット」は2回目です。1回目は、本校の児童会会長Aさんが夏休みに行われた東広島市「平和学習バス」で学んだことを各校に紹介しました。その活動に感銘を受けた各校が取り組んでいる平和に対する活動を発表し、交流しました。龍王小学校からは、児童会長と副会長の3名が参加しました。

発表の順番はAさんとのジャンケンで勝ち残った学校からです。各学校の発表内容は次の通りです。

1. 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立久木野(くぎの)小学校 佐賀・長崎修学旅行で行った「長崎で戦争体験者から学んだこと」 「母におぶられて疎開先に向かっているときに落とされた原子爆弾『ファットマン』(広島に投下されたのは『リトルボーイ』)に被爆された、当時3歳だった松本美都恵さんから学んだこと」「平和な世の中にするために、選挙で大切な1票を投じてほしい」と言われたそうです。また、「70年前に平和になってほしいとの願いから伝わっているコスモスの種を、世代を繋いで植えている」とのことでした。

2. 北海道奥尻郡奥尻町立奥尻(おくしり)小学校 「北方領土から引き揚げた人の話」「龍王小学校Aさんの話を聞いて作った劇の動画」 奥尻島は周囲が67kmで、大津波の被害に遭い多くの方が犠牲になっている場所でもあります。昭和23年に突然北方領土から出て行けと言われ引き揚げた方が食べ物も取れず、栄養失調になったという悲惨なお話でした。また、第1回子ども平和サミットの龍王小学校Aさんの話を劇にして、学習発表会で「戦争の悲しさ」を伝えた動画を視聴しました。

3. 広島市立基町(もとまち)小学校 「ヒロシマの原爆について」 広島の「平和の軸線(じくせん)」(原爆ドーム、原爆死没者慰霊碑、広島平和記念資料館を南北に一直線に結ぶ都市計画コンセプトで、戦争の悲惨さを未来へ伝える「祈りの道」) 上に基町小学校があることから、軸線上に位置している「被曝エノキ」「広島城」「エディオンピースウイング広島」などを紹介してくれました。

4. 鹿児島県大島郡徳之島町立尾母(おも)小学校 修学旅行で行った「知覧特攻平和会館等で学んだこと」 「知覧には陸軍特別攻撃隊(特攻)の基地があった。特攻平和会館には、特攻で亡くなった『特攻隊員の遺影』『手紙』『毛髪』などが残されている。多くが10代~30代の若い隊員で特攻により命を落とした」という発表でした。「これから戦争に行くのに特攻隊員の人たちの写真の多くが笑顔だったのが印象的だった。私が戦争に行く立場だったら、絶対に嫌だし、家族も悲しむと思った。」と感想を述べていました。

各校の発表の後「罪のない人が戦争に巻き込まれて命を落とすことはおかしい」「いろいろな人に戦争の悲惨さを伝えていきたい」「戦争のない世界をぼくたちがつくりたい」「平和のバトンをつないでいきましょう」などの感想や決意を述べ合いました。

最後に久木野小学校の先生が「平和とは、互いにつながり合うことです」と結ばれました。

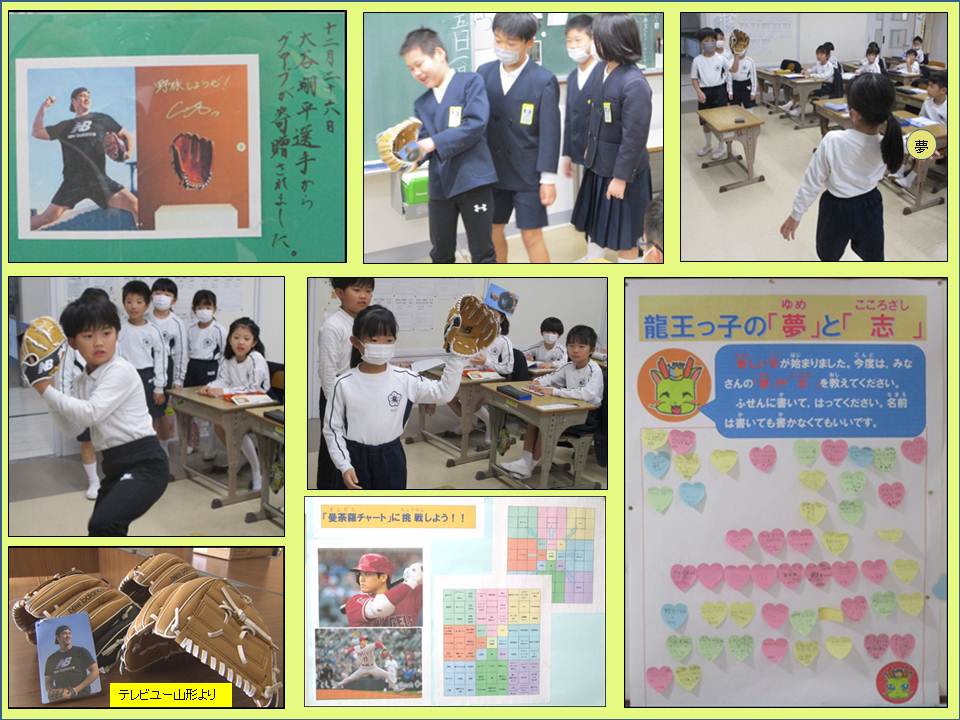

12月11日(木)サプライズゲスト

「サプライズ 児童の中に 距離近く アフガン思い 語るヤモ10才」

4年生の国語を参観しました。本時のめあては、「『世界一美しいぼくの村』の物語について考えよう」です。授業は、「作者の方って覚えてる?インタビューの動画を見てみましょう。」から始まりました。約3分後、「実は、小林豊さんに来てもらっています。」会場が突然暗くなりました。後方から、本物の小林豊先生が登場です。

児童には小林豊先生が来られるのは知らされてなくて、サプライズでの登場だったのです。口々に驚きの喚声が上がりました。

小林豊先生と龍王小学校との関係は深く、龍王小学校開校前に遡ります。龍王小学校の校歌の作詞が小林豊先生なのです。龍王地域の過去のことを入念に調べられて、過去・現在・未来にまたがる壮大な校歌を作ってくださいました。(HP Top 「龍王小学校校歌」からご覧いただけます)

最初に、アフガニスタンで暮らしていたSさんからスライドで紹介がありました。「バーミヤンの大仏」バーミヤンには25年前高さが55m、幅が38mの大仏がありましたが、今はありません。タリバンが大仏を壊しました。何のために壊したか誰もわかりません。「ヘラートの大モスク」イスラム教。「パミール高原」高さ4000~5000m、今も昔のままきれい。「バダフシャーンの雪山」一年中雪が積もっている。「季節」などです。

小林先生の授業は質問に答える形で進みました。Q「最後の場面でなぜあの終わり方にしたのですか?」から始まりました。A「次に行ったときに平和な村が戦争によりなくなっていた。無人でショックを受けた。作ったストーリーではなく、本当の話だ。」(以後要約)「アフガニスタンは日本の田舎の景色に似ている。それを子どもたちにも分かりやすいように絵本にした。アフガニスタンには偶然着いた。」「ヤモは10才くらいで実在の人物。名前は私がつけた。」「子羊の名前バハール(春)は希望の『春』から名付けた。羊は衣食住に欠かせない。生活は羊に頼っている。」「子どもがお父さんのお手伝いをするのは当たり前。」「パグマンの果物(すももやさくらんぼ)は雨が降らないので甘い、世界一。」「最後の場面でポンパー(ろば)に乗っているのはお母さんだ。」「声をかけてきたおじさんは私ではない。アフガニスタンでは、隣りに来れば誰でも話をする。」「戦争をしないためにみんなは勉強している。」など。たくさんの質問に一つ一つ丁寧に答えていただきました。

小林先生の「ぼくの村」シリーズ「世界一美しいぼくの村」「ぼくの村にサーカスがきた」「世界一美しい村にかえる」を読んでいる児童もたくさんいるようでした。Q「まだ本を書き続けるのですか?」A「分からない。みんながこの後を書いてほしい。」

最後に小林先生を囲んでクラスごとに写真を撮りました。撮り終えた後は、握手攻めにあっていました。児童の小林先生に対する思いと、先生の人柄が分かる一時でした。小林先生ありがとうございました。

12月10日(水)つなげよう龍王サミット2025

「つなげよう 相手のことを 考えて やさしさあふれる 龍王サミット」

3年目の龍王サミット。目的は、1.「総合的な学習の成果を地域の方々や他学年に発表して意見交換する」 2.「これまでの総合的な学習について振り返ったり、次の学習に生かせるような内容を得たりする」です。

今年は、中学年(3・4年)の部と高学年(5・6年)の部に分かれて、講師の方々と該当学年の児童が見守る中で発表しました。講師は、市役所の方・社会福祉協議会の方・賀茂地方森林組合の方・住民自治協議会会長様・地域学校協働活動推進員様・おはなしの森様・PTA会長様 など授業でお世話になった方々です。

主な発表内容は次の通りです。

3年生:「町のお宝を見つけよう」龍王地域の「人」に焦点を当て、お宝の方々から学んだことを発表しました。そして、私たちにできることを考えました。

4年生:「ふるさと新発見!龍王山」「未来へ やさしさ新発見!」 「山の役割」「龍王山について」「福祉」など動画やクイズを交えて発表しました。

5年生:「安全なまちづくり」「自分で身を守るために~『自助』・『共助』・『公助』」「防災」自分で身を守る取組や自分たちにできることについて考え、「安全マップ」「ハザードマップ」を作りました。

6年生:「龍王地域未来プロジェクト」「伝統・歴史の学び」「お祭り実行」「龍王の夢 引継ぎ」「看板作成」「自然・ごみ関連」「町の防犯」「国際交流」など、チームを組んで龍王地域の未来に向けて自分たちにできることを考えました。

3~6年生どの学年も大変分かりやすいスライドを作っての発表でした。動画を使ったりクイズ形式にしたりしている発表もありました。また、スライドだけでなく模造紙に描いたりポスターにしたり、いつでも見ることができるように工夫している発表もありました。5・6年生は、スライドも操作も自分たちで行いました。異学年からの感想ももらいました。

講師の先生方からは、次のようなアドバイスや感想をいただきました。

・「全体的に資料や発表が分かりやすくまとめられておりよかったです」 ・「私たちの活動の思いをよく理解してくれていたことが伝わりました」 ・「地域には様々な人が住んでいます。相手のことを考えて行動することができると、やさしい町につながるのではないかなと思います」 ・「龍王小学校の児童と触れ合うと元気をもらえます」 ・「発表を通じて、地元・学校愛を感じました」 ・「防災マップをこれで終わらせるのではなく、続けて新しいものにしてほしい」 ・「住民自治協議会としても協力したい内容がありました」 などです。

各学年共通していたのは、「やさしいまちづくり」です。「階段の手すりがくねくねになっているのは、目が不自由な人が階段だと分かりやすいため」「漢字にフリガナをつける」「耳が不自由な人に筆談で知らせるときは、丁寧な言葉でなく、簡潔に分かりやすく」「外国籍の人にも短く分かりやすい言葉で伝える」などです。相手のことを考えて行動することの大切さを感じました。

いただいたアドバイスをこれからの総合的な学習の時間に活かしていきます。ありがとうございました。

12月9日(火)校内ドッジボール大会

「ドッジボール 円陣組んで 息合わせ 相手をたたえ 喜び分かつ」

恒例の校内ドッジボール大会が行われました。各学年クラス対抗の大会です。この日までクラスで作戦を立て、練習を積んで臨みました。

1試合5分~10分程度で、ローテーションドッジボールのルールで行いました。

ボールは安全面を考慮して、ソフトバレーボールを使いました。

※ローテーションドッジボールとは、最初に外野4人(3人でもよい)を決めます。内野で当てられた人は外野に出て、外野の人が順番に内野に入る(ローテーションする)というルールです。ボールを当てた人数を得点とし、全試合終えて総得点の高いクラスが優勝になります。(勝敗ではありません)

みんなで円陣を組んで、気持ちを合わせて「えいえいお~」。終わった後はお互いにたたえ合い握手をする姿も見られました。各クラスを2つに分けて対戦する学年は、応援する児童もいてとても盛り上がっていました。

呼びかけや運営も児童自らが行っている学年がありました。

朝から歓声が絶えない一日でした。普段見られない児童の姿を見ることができました。

各学年の1位は 1年5組 2年2組 3年2組 4年2組 5年6組 6年1組 です。

11月22日(土)第9回龍王ちゃれんじルーム

「ドーム開き 『かなた』観望 ?光年 四次元シアター 宇宙の旅」

第9回は、「星座を観察しよう」です。広島大学東広島天文台に受講生の児童とその家族合わせて90名で伺いました。人数が多いので2班に分かれて、四次元シアター鑑賞と「かなた」望遠鏡を用いた天体観測の入れ替わりです。

かなた望遠鏡を用いた天体観測は川端先生にお世話になりました。まず屋上に上がり、肉眼で観察しました。星を探すサーチライトが点くと、「お~」と声が上がりました。普段私たちが見ている星空とは比べ物にならないくらいたくさんの星が見えて、感動です。「動いているのは人工衛星です」と説明があると、「人工衛星も見えるんじゃあ」と、また歓声が上がりました。

その後、国内に設置されている望遠鏡としては5番目の大きさを誇る(2021年現在)有効径1.5m「かなた」望遠鏡(旧称・赤外シミュレータ)の観望です。1.5mのレンズも見せていただきました。望遠鏡の大きさとドームの天井が開き電動で星を探す様子に驚いて、今度は声も出ないほどです。最初に途方もない距離 約400光年先の星であるアルビレオ(はくちょう座β星)を観察させていただきました(ちなみに1光年は約9兆5000億kmです)。2番目は土星の環です。ほとんどが水氷でできているそうです。そして、太陽系で8番目に太陽から遠い巨大氷惑星海王星です。最後にスバルも見せていただきました。「見えた」と、とても嬉しそうです。

四次元シアターは稲見先生にお世話になりました。3Dメガネをかけて四次元宇宙シアターの立体映像を楽しみました。月が地球を回る様子や月は絶えず同じ面を地球に向けていること、太陽系のことがとてもよく分かりました。その後、太陽系を飛び出して宇宙の旅に向かいました。質問タイムもありました。児童だけでなく家族の方からもたくさんの質問が出たことからも、興味や関心を持ってこの講座に参加してくださったことが分かりました。

あっという間のひと時で、とても満足そうな顔で天文台を後にしました。帰りの車の中でも、天文についての家族の会話が弾んだことでしょう。川端センター長様や稲見先生、事務の方 大変お世話になりありがとうございました。

11月13日(木)第8回龍王ちゃれんじルーム

「坂道を トコトコ歩く 二足歩行 心を癒す アニマトロニクス」

第8回の龍王ちゃれんじルームは、昨年に続いて近畿大学工学部機械工学科ソフトメカニクス研究室の松野孝博先生にお世話になりました。先生はソフトロボティックスがご専門です。詳しい研究内容につきましては、Topics R6.11.14付(引用:HP国立研究開発法人産業技術総合研究所)に掲載しております。

今回は「マフィンのマフィア君」を紹介します。ロボットで食品の箱詰め作業などを自動化する際には、何千回も作業を繰り返す必要があります。本物の食品だと形が崩れてしまうため、超軟質ウレタン樹脂で作製したマフィンの中に位置や姿勢が分かるセンサを埋め込み、成否判定を自動化できる食品サンプル(マフィア君)を開発されました。(日刊工業新聞2025年6月26日)(研究室の画像もお借りしています)

第8回は、「二足歩行ロボット」を作りました。左右にゆれながら坂道をトコトコ歩く、二足歩行の「坂道ロボット」です。材料は、紙皿(直径18cmのもの) 目玉クリップ2個 竹ひご ビニールテープ 25mmビー玉2個 です。足は紙皿を6等分して作りました。百円均一コーナーで誰もが準備できる材料です。

坂道でロボットをゆらすとゆっくり歩き始めました。ロボットが坂道でゆれて傾くと片足に重心が移り、反対の足は浮いて振り子の原理で前に動きます。「やじろべえ」のようにバランスをとりながら、左右にゆれて歩き続ける様子に児童は大喜びです。坂の傾斜や重りの位置を変えたりしながら歩かせていました。中には、鳥のような頭や羽をつけ、まるで本物の生き物のように工夫している児童もいました。

ヒトは足だけでなく手や上半身などでバランスをとりながら、筋肉や関節を上手に使って歩いていることに気づかされました。

最後に、研究室の学生さんが製作されたアニマトロニクス(生物を模した機械仕掛けのロボットをリアルに動かす技術) を鑑賞し、心が癒されました。2025大阪・関西万博にも出展され、大人気だったそうです。

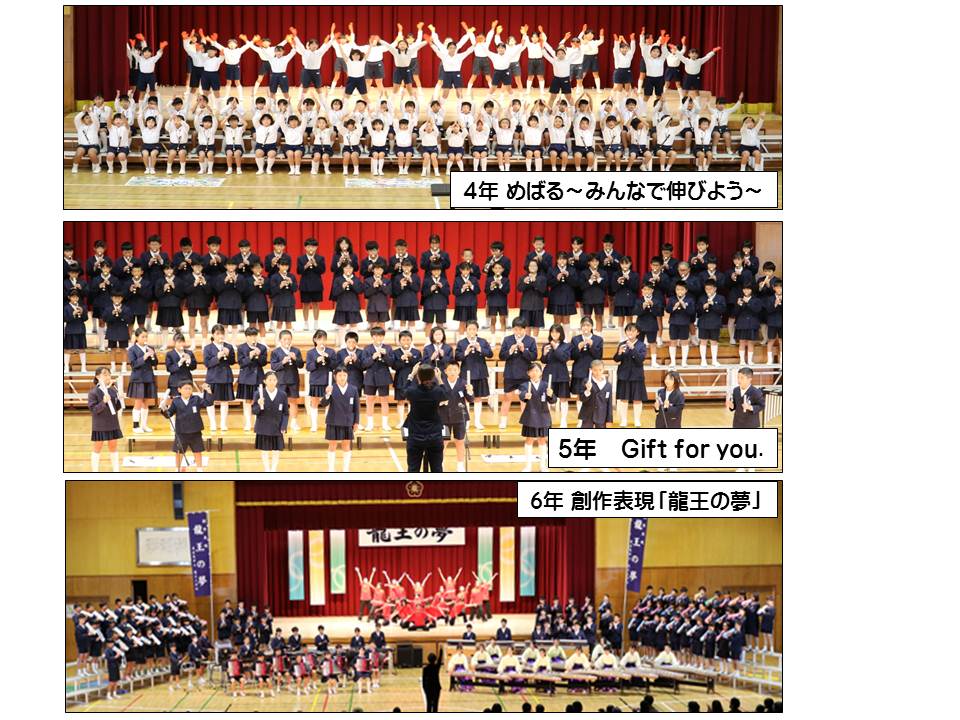

11月8日(土)龍王フェス2025

「龍王フェス 心を一つ 夢や風 輝く笑顔 伝わる感動」

龍王フェス2025テーマは「心を一つに感動を届けよう」です。

前校長先生からご寄贈いただいた「龍王フェスの横看板」をバックに、どの学年も「心を一つにして」取組みました。

1年生「みんな なかよし 1ねんせい」186名 1年生のテーマは「なかよし」です。「きらきらぼし」の合奏、「今日も明日も1年生」の合唱など全6曲を演奏しました。1年間の学びを季節ごとに、笑顔で表現しました。「学校っていいな」という気持ちが伝わってきました。

2年生「大ぼうけんへ さあ、出ぱつ! ぐんぐん号」184名 2年生の学年テーマは「ぐんぐん」です。ぐんぐん号でいろいろな生き物に出会う大ぼうけんをしました。「ミッキーマウスマーチ」や「太陽のサンバ」など7曲を発表しました。明るく、元気よく、心を一つに頑張りました。動作がよく揃っていました。

3年生「LOVE&PEACE 夢に向かって」182名 3年生の学年目標は「LOVE&PEACE」です。「チキチキバンバン」や「エーデルワイス」、「あの雲のように」の3曲を演奏し、「夢をカタチに」を合唱しました。3年生の元気と優しさいっぱいの姿をお届けしました。夢をカタチにするために頑張っている様子が伝わってきました。

4年生「4WIND ~風のメロディー~」183名 4年生のテーマは「NEW WIND」です。一人一人の風を吹かせていきます。「風になる」「風が吹いている」の2曲は合唱で、「風のメロディー」「風になりたい」の2曲は合奏でお届けしました。♪「陽のあたる坂道を自転車で駆けのぼる」心を一つに、ハーモニーがとてもきれいでした。

5年生「Paradise Has No Border」201名 5年生の学年目標は「真(まこと)」です。リコーダー奏「いつも何度でも」「名探偵コナンのテーマ」合唱「Can Do~君が輝くとき~」合奏「 Paradise Has No Border 」の4曲、心を一つにお贈りしました。アンコールが起こり、とても盛り上がりました。

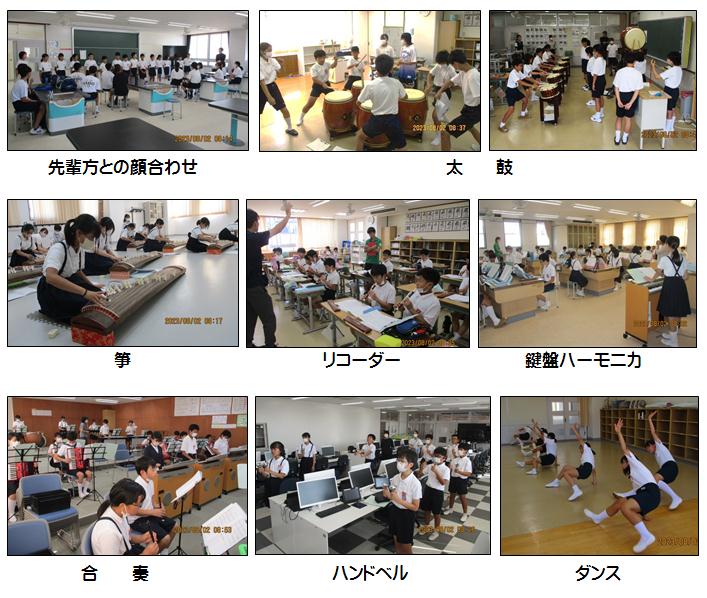

6年生「龍王の夢」166名 6年生のテーマは「志」です。「創作表現『龍王の夢』」を表現しました。「龍王の夢」は開校以来、6年生が龍王地域の過去・現在・未来について箏や太鼓、 歌やダンス、合奏で表現している創作表現です。8代目6年生が心を一つにして表現しました。龍王小学校の伝統を引き継ぎ、より発展した創作表現を見せてくれました。

終了後の職員室では、龍王フェスを通して本番までの児童の「伸び」を多く聴くことができました。

10月31日(金)地域の方へ感謝を伝える標語コンテスト

「ありがとう みんなで育つ 龍王学区 地域とともに ひろがる笑顔」

龍王住民自治協議会「地域の方へ感謝を伝える標語コンテスト」の表彰式がありました。今年も5年生201名が取り組みました。

☆最優秀賞「地域とともに みんなで育つ 龍王小」

☆優秀賞「あいさつで 笑顔ひろがる 龍王地域」

☆優秀賞「あいさつで にぎわう龍王 笑顔咲く」

「未来に夢広がる地域の学校を創る」 龍王小学校において、地域の方の支えやご協力は必要不可欠です。普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを標語にしました。

地域のみなさま いつも龍王小学校のためにありがとうございます。

最優秀に輝いた作品は看板になり、正門近くのフェンスに掲げられます。

10月22日(月)また発見 芸術家

「折り紙で 想像広げ オリジナル 手先動かし 楽しい気分」

Topics「図書室に恐竜出現?」(R7.3.13付)に掲載している折り紙アート(現6年生A君)の作品には大変驚き、感動を覚えました。今日また、折り紙アートの新たな人材を発見しました。5年生Bさんです。

1.~4.は、1枚の紙の作品です。 5.は、3枚半使って作ったオリジナル作品です。

作品名と所要時間等は次の通りです。

1.昂鶴(こうかく)(20分)2.二足歩行の鶴(1時間) 3.四足歩行の鶴(1時間) 4.頭がいっぱいある鶴(40分) 5.オリジナル作品:カマキリのファイル(1時間) 1.は15cm角の折り紙、2.~4.は21cm角の紙 を使って折られています。

Bさんは1年生から折り紙に興味をもち、3年生頃からはオリジナルの作品を折ることができるようになったそうです。また、手先がとても器用で編み物も得意です。指先を動かすことによって、楽しい気分になるそうです。

得意なことがあるということは、素晴らしいことですね。一つのことができるようになると、想像がどんどん広がっていくことでしょう。

児童数の多い龍王小学校 まだまだいろいろな得意技を持った児童がいそうです。

10月22日(水)第7回龍王ちゃれんじルーム

「和紙とひご 骨貼り合わせ 糸結び 仕組み学んで 最大揚力」

第7回は東光会作業班の方による「凧を作ってあげよう~和紙と竹ひごで作る凧~」です。

最初に、協働活動リーダーから和紙の特徴や利用例の説明を聞きました。和紙は、「破れにくくしなやかで丈夫」「温かみのある質感」「光が通りやすく、光にかざすと美しい風合いが際立つ」「紙が呼吸する」などの特徴があり、昔から私たちの生活に欠かせないものです。

材料は、「和紙(障子紙)」「竹ひご」「タコ糸」です。

凧作りの行程は、1.絵を描く 2.骨を作る 3.足を作る 4.糸を張る 5.足をつける です。まず、和紙に思い思いの絵や文字を描きました。次に、竹ひごを使って骨を組んでいきました。

一番苦労したのが糸の張り方です。この張り方次第で凧が揚がるかどうかが決まってくる重要な行程です。揚力が最大になるように調整しながら糸を張って結んでいきました。

足をつけると、早速廊下であがるかどうかを試していました。

これから風の強い季節がやって来ます。その風にのって、大空高く舞い上がりますように!

東光会作業班のみなさま いつもご指導ありがとうございます。

9月17日(水)第6回龍王ちゃれんじルーム

「指示薬で アルカリ酸性 色変化 炭酸ソーダ 生まれる感動」

今回は「化学ペンで絵を描こう~『酸性』『アルカリ性』」です。前回に続いて、くらりか広島様にご指導していただきました。

まず、水溶液には「酸性」「中性」「アルカリ性」の性質があることを学び、その性質が人々の生活や環境に及ぼす影響を考えました。次に3種類の水溶液の性質を、リトマス紙を使って判定しました。そして、水溶液の性質を色の変化で調べる方法、紫キャベツ液とBTB溶液で判定しました。光の三原色 赤R 緑G 青B 赤+緑→黄 緑+青→空 赤+青→赤紫 赤+緑+青→白 についても学びました。

いよいよメイン「化学ペンで絵を描こう」の始まりです。あらかじめ描かれたキャラクターや花に綿棒で指示薬を塗っていきました。塗ったものにあるものを吹きつけると、色が変化することをイメージしながら塗っていきました。使用した指示薬は4種類。メチル・レッドMR(赤⇒黄) BTB溶液(黄⇒青) フェノールフタレインPP(無色⇒赤) MR+BTB(橙⇒黄緑)です。混合液も可能です。

あるものとは薄い炭酸ナトリウム水溶液=炭酸ソーダ(アルカリ性)です。スプレーで吹きつけると、あら不思議、一瞬にして色が変わり、「オーッ」と驚きと感動の声が上がりました。なかには作品に名前が書いていないので注意すると、意味ありげにニコニコとほほ笑む児童がいます。スプレーすると、名前が浮き出てきました。「やられた~」笑顔の輪が広がりました。

「くらりか」様による講座は、今回が最後になります。いつもたくさんの教材を準備してくださいました。実験や科学工作をするだけでなく、どうしてそうなるのか原理まで考えさせる内容でした。いつも「ふしぎ」「びっくり」「やってみたい」がいっぱい詰まった講座をしていただき、ありがとうございました。おかげをもちまして今年も「科学の芽」がいっぱい育ってきています。

9月16日(火)~19日(金) 第2回あいさつ運動

「『そら』シール スタンプカード 成果上げ 目標達成 増す響く声」

今回、あいさつ委員会ではたくさんの人に参加してもらおうとスタンプカードを作りました。あいさつ運動に参加すると、龍王小学校特注の「そら」のシールを貼ってもらえます。そのシールが4ポイントたまると栞がもらえる企画をしました。また、保護者にもあいさつ運動に参加してくださるようにお手紙を書きました。

各クラスでは、あいさつ目標を各自決めてあいさつ運動に臨みました。

その成果でしょうか?初日からたくさんの児童があいさつ運動に参加してくれて、とても盛り上がりました。また、地域の方や保護者も多数参加してくださいました。

日を追うごとに、あいさつ運動に参加する児童の人数が増えて響く声も大きくなっていきました。3日目は突然の雨にもかかわらず、多数の児童が参加しました。

最終日にはあいさつ委員から栞が手渡され、嬉しそうに教室に戻っていく姿が印象的でした。

ご協力いただいた民生児童委員の皆様や龍王女性会の皆様、保護者の皆様、いつもありがとうございます。

9月19日(金)地震避難訓練

「いつ地震? もしもに備え 訓練を 自分の命 自分で守る」

大休憩に、南海トラフ巨大地震(発生時、東広島市の予想最大震度6弱)が発生したという想定で、避難訓練を行いました。

重点目標は、「休憩時間に自分が活動している場所からどこに避難したらよいかを判断し、安全に避難できる」ことです。

そのため事前に避難経路や避難場所、避難方法を指導しての訓練になりました。避難場所は職員駐車場とグランド2か所に分かれています。体育館横の通路は、工事のため狭くなっていて通行禁止です。

職員駐車場に避難した児童は各クラス出席番号順に並んで、いない児童のところを開けて待っています。その後、グランドやプレハブ校舎の児童が合流してきました。全員の安否が確認されたのは、避難開始から12分後でした。

校長先生からは、「学校にいるときに地震に合う確率は10%です。自分の命は自分で守ること、自分で考えて動くことが大切です。」と、お話がありました。

9月11日(木)保健室前掲示

「相談し 心の天気 晴れ日和 ピストグラムは 世界のことば」

保健室前には、毎月新しい内容が掲示されます。いつも誰かが立ち止まって見ています。

8月は「あなたの心の天気は?」でした。内容は、「空の天気のように、人の心にも 晴れ、雨、曇り、雷の日があります。自分の心の天気がずっと、雨、曇り、雷が続くとつらいですよね。すっきりしない日が続くときにはひとりで悩まず、誰かに相談してください。きっと、心の天気が 晴れ に近づきます。」です。

9月は「みんなの命を守る救急・防災」です。「知っておこう緊急電話(公衆電話)のかけ方 119 110 」公衆電話から 119 110 にかけるときは無料です。

「簡単な応急手当クイズ 2択です。1.打撲は?[冷やす〇 温める×] 2.すり傷は?[洗う〇 洗わず保健室へ×] 3.鼻血は?[小鼻をつまんで 下を向く〇 上を向く×」 避難所のピクトグラムです。 1.避難所:災害により自宅で過ごすことが困難になった時、一時的に生活する場所です。学校や公民館などの公共施設が利用されることが多いです。 2.(広域)避難場所:災害が起きた時、火災や津波などから身を守るために一時的に避難する場所です。基本的にグラウンドや公園、高台などが指定されています。 3.津波避難場所:津波から安全に避難できる場所・高台を示しています。 4.非常口 です。

その他に「給食ニュース」も掲示されています。

8月27日(水)第5回龍王ちゃれんじルーム

「プロペラの 角度調整 慎重に 生み出すエナジー ミニ発電所」

夏休み明け、子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。そんな中、第5回龍王ちゃれんじルーム「風力で発電しよう~『回転運動と発電』」を行いました。今回も「くらりか広島」様にお世話になりました。たくさんの部品材料を準備してくださっているのを見て、「こんなにたくさんの材料を準備するのはたいへんですね。ありがとうございます。」と、言葉を交わしている児童がいました

資源とエネルギーについて考えた後、いよいよ風力発電機の作成です。まず、工作用紙でできたプロペラを折り曲げました。このプロペラの角度調整によって発電量が変わるので、慎重に曲げていきました。そのプロペラをモーターにつけ、ペットボトルの台に取り付けて風力発電機の準備完了です。ドライヤーの風でプロペラを回しテスターで電圧を測ると、乾電池よりも大きな電圧が生み出されました。次にLEDに接続して風を送ると、ペットボトルの中の水と相まってより赤色に染まり、あちらこちらで「わ~」と感動の声がもれました。

次にコンデンサーを取り付け、蓄電してLEDを光らせたりモーターを回したりしました。実際の大型風力発電機は羽の長さが50m、高さが130mにもなり、プロペラの先端速度は188~377km/h、発電電圧は690Vにも達するそうです。また、発電方式の長所・短所についても考えました。

最後に、「地球の環境悪化を防ぐには自然界のエネルギー(風力、太陽光など)を可能な限り利用することが大切 風力発電、太陽光発電などの発電量を増やしたり貯めたりするには、すぐれた技術が必要」と結ばれました。

児童からは、「これまで電気のことを学校以外で学ぶことがなかった」「LEDが赤く光ったときはとても嬉しかった」「蓄電ができる仕組みを知りたい」などの感想が出ました。くらりか広島様 いつもアッと驚く講座をありがとうございます。

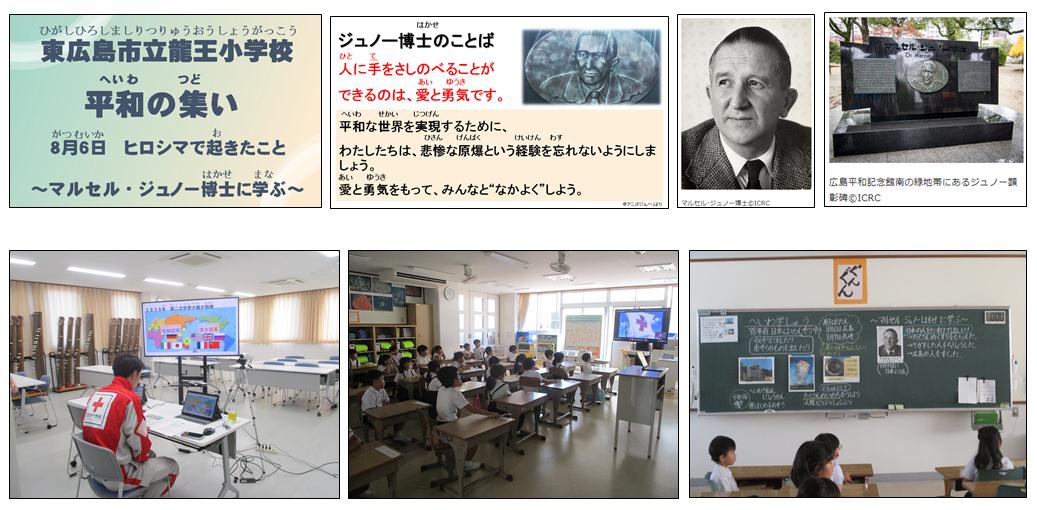

8月6日(水)平和学習

「心込め 平和を願い 鶴を折る 心穏やか 未来を担う」

最初に校長先生から「みなさんができることは、どんなことが起こったか知り、平和について発信することです」と、お話がありました

本年度の平和学習は、フランス語圏で被爆の実相を伝えてきた作家:美帆シボ(ミホ・シボ)氏原案のDVD「つるにのって」ON A PAPER CRANEを視聴しました。夏休みのある日、広島の原爆資料館の見学を終えた小学6年生のとも子が出会った不思議な少女サダコとの冒険を通して核兵器や放射能の恐ろしさと平和の大切さを訴えています。リトルボーイやピカドン、放射能や白血病などの言葉が出てきました。児童はとても真剣に、食い入るように視聴していました。

その後、「平和パスポート」に感想を記入しました。「平和な世の中にするために何ができるか」「どんな世界になってほしいか?」などの視点から書いているクラスもありました。また、すでに「家族で『はだしのゲン』を見た」と記入している児童もいました。東広島市では、未来を担う子どもたちが平和について考えるきっかけとなるよう、小中学生を対象とした「平和パスポート」を作成しました。その中には、主に7月から11月に開催される東広島市内の平和関連イベント等が紹介されています。表紙は、「2025年は、広島と長崎に原子爆弾が落とされてから80年、そして東広島市が平和・非核兵器都市東広島市宣言をしてから40年の節目の年」をイメージしたロゴが記されています。

そして、「平和がずっとつづきますように!」と心を込めて折り鶴をおりました。

心穏やかに、平和について考える一日になりました。

7月26日(土)夏まつり「龍王ちゃれんじルーム」参加

「夏まつり 『がんばるぞー‼』と 声合わせ 方法伝え 学習成果」

今年も龍王夏まつりに「龍王ちゃれんじルーム」が参加しました。これまでに学んだ「浮沈子」や「竹のおもちゃ」の作り方や遊び方を、夏まつりに来た人に教えるコーナーを運営しました。

東光会作業班の班長様の「がんばるぞー‼」の声に合わせて、みんなが「オー‼」と拳を上にあげ、いよいよ「龍王ちゃれんじルーム『おもちゃコーナー』」が始まりました。

「浮沈子」コーナーでは作り方に加えて、金魚が浮いたり沈んだりする原理を丁寧に説明することができました。

「竹ぽっくり」コーナーでは太ももほどもある太い竹を、汗を流しながら切っていました。「竹の水鉄砲」コーナーでは、既製品ではなく自分たちで竹を切って水鉄砲を作る楽しさを感じているようでした。酷暑のため1時間限定のコーナーだったので、お客さんが「もう終わり?」と残念がっているほどでした。

夏まつりの参加を通して、教えることの楽しさや難しさも体験することができました。また、「くらりか広島」様や東光会の皆様とさらに親しくなる機会も得ることができました。

暑い中お世話になった「くらりか広島」様や東光会作業班の皆様、お忙しいところ子どもたちを見守ってくださりありがとうございました。

7月25日(金)職員不審者対応訓練

「用件は? 安全確保 冷静に 子どもを守る 自分を守る」

昨年に続き、夏休みに職員不審者対応訓練を行いました。スクールガードリーダーと東広島警察署生活安全課少年係の方にご指導いただきました。

東京都立川小学校の事件を想定した訓練を行うことを事前に周知し、学年ごとに対応を想定したうえで訓練を行いました。どの教室に侵入するかは知らされていません。

「子どもを出せ!」突然不審者が教室に入ってきました。しかも2人組です。担任は驚いて、声も出ません。やっとの思いで事前に申し合わせていた「保健室にいます」と答えます。 「呼び出せ!」 隣のクラスの教師が踏み台をもって駆け付けました。机の上にモンキーレンチを置いていたのを不審者が見つけます。相手を刺激してしまいました。

今回の訓練で学んだことは次の通りです。1.子どもを守る 2. 自分を守る 3. 助けを求める「何人入ってきています」 4. 距離を保つ・近づかない 押さえようとすると刺されてしまう 5. 相手を刺激しない 6. 制圧しないで時間を稼ぐ 7. 児童を避難させることができれば、不審者を教室にとどまらせる などです。

不審者を相手にするというのは恐怖です。しかし、「いかに冷静に対応するか」ということが大切になってきます。

7月16日(水)ぐんぐん育て2

「朝来たら お世話続けて 40日 ぐんぐん育ち 成果を上げる」

6月5日付で掲載した「ぐんぐん育て」。あれから約40日後の今日まで、児童による毎日のお世話が続いています。ぐんぐん育っています。1年生のアサガオや3年生のホウセンカは花をつけています。2年生のミニトマトは色づいて収穫の時期を迎えました。生活科や理科の学習などで活用しています。

夏休みは家で育てます。アサガオは種を採るところまで行います。学校によっては、来年度の1年生に種送りをするところもあります。雨(酸性雨)が多く降ると、花が変色することがあるそうです。児童が育てているミニトマトは丸い実や細長い実、赤い実やオレンジ色の実などいろいろあります。味も微妙に違うことでしょう。ホウセンカは実に触れるとタネがはじけて飛び散ります。こうしてタネを飛ばすことで、ホウセンカは育つ場所を広げることができるのです。花言葉は、「私に触れないで」だそうです。

いろいろ体験して調べてみると、面白いことに気づくかもしれません。

一番下の段の植物は、お化けカボチャの苗です。昨年図書室にあったお化けカボチャの種を図書館司書の先生がくださったので、種まきをしたものです。大きな実ができるとよいのですが……。

余談ですが、児童が使っている教材の植木鉢も進化しています。低重心で風が吹いても倒れにくくなっています。また、ポット底部にはスリットが入っていて宙に浮いた構造なので、地面の熱さを直接受けず、通気性や排水性がよく、植物に大敵の根腐れを防止します。園芸研究家も絶賛していました。

7月11日(金)洗濯バサミ?

「アートフル 立体的に カラフルに 自由な発想 作品残す」

「楽しい作品ができたので見に来てください」2年生の担任から声がかかりました。教室に行ってみると、カラフルな洗濯バサミが盛りだくさんで、子どもたちが思い思いに生き生きと活動していました。

図画工作科 題材名は「洗濯ばさみ 何して遊ぶ」 めあては「はさむ 組み合わせる いろいろ試して楽しもう」です。

一人で作っている子や二人組、グループで作っている子もいます。教室から廊下にまではみ出しているグループもあります。作品を作る打ち合わせもさほどしなくとも、自然と心が通じ合っているかのように作品が仕上がっていきます。平面ではなく、立体的に作っている子もいます。手に持って、やじろべえのようにしている子もいます。大好きな恐竜を作っている子もいます。自分の名前を盛り込んでいる子もいます。洗濯バサミで作った作品とは思えません。自由な発想でどんどん作品が仕上がっていきました。

完成すると、「はいポーズ」。以前なら「いいのができたね」で作品を壊して元通りにするところです。しかし今は一人1台のタブレットで、作品を写真に撮っていました。便利になったものです。夏休みにタブレットを家に持ち帰ったときに、作った作品を家族にも見せることができます。(実物は画像よりもっと感動します)その時は、たくさんの誉め言葉をかけてあげてください。

7月9日(水)第3回龍王ちゃれんじルーム

「2人組 4人がかりで 太い竹 芽生える協力 増す思いやり」

第3回龍王ちゃれんじルームは地域の東光会作業班の方8人に指導していただき、「竹のおもちゃコーナーを作ろう~龍王夏まつりに向けて」を行いました。

協働活動リーダーからの竹の特徴や利用例、おもちゃなど竹にまつわることのお話の後、水鉄砲と竹ぽっくりの作り方の説明がありました。実際に竹ぽっくりでポコポコと音がするように歩かれて、大きな拍手が沸き起こりました。

いよいよ作品作りです。竹を切るために、水鉄砲の竹は2人組、太ももほどもある竹ぽっくりの太い竹は4人がかりで自然に協力体制ができていきました。東光会の皆様のアドバイスで、子どもたちはのこぎりの使い方がだんだん上達していきました。

竹には節があります。水鉄砲の筒になる方も押す方も節が重要な役割を果たします。また、竹ぽっくりも節を意識しないで中空のものを切り出し、「節がないとわれやすい」ことを教わっている児童もいました。

出来上がると、早速嬉しそうに遊んでいました。みんなやり遂げて満足そうな顔をしていました。既製品ばかりで、自然の素材を使ってモノづくりをすることが少なくなっている今、貴重な体験をさせていただきました。東光会の皆様 竹の切り出しから作り方のご指導と大変ありがとうございました。

龍王夏まつりでは、竹のおもちゃと浮沈子の遊び方と作り方を、今度は児童がお客様に教える予定です。

7月7日(月)七夕の日に

「人気者 七夕の日に 星になる 心を癒し 光り輝く!」

2年前の6月8日、地域の方からいただいた金魚(玉サバ)の1匹が、七夕の今日星になりました。

2匹の金魚はとてもなかよしで、水槽の中でいつも寄り添っていました。通りかかった児童がいつも覗いて、元気をもらっていました。ある先生からも「心が和むね~」と声をかけていただいていた矢先の出来事です。

いつものように学校に来て一番に水槽を覗くと、水の色が何か変です。1匹は力尽きて動かないのですが、もう1匹はいつものように寄り添って泳いでいます。その様子は、お友達が星になったのが受け入れられないのか、お友達を心配して必死に生き返らせようとしているのか分かりませんでした。

水質が悪化したのが原因だと思います。早く気づけばよかったのですが…。

網ですくった時のずっしりとくる重さをいまだに忘れられません。

これまでわたしたちの心を癒してくれてありがとう!

6月30日(月)たてわり班掃除

「異学年 6年生を お手本に 受け継ぐ伝統 育つ思いやり」

今年も龍王小学校伝統のたてわり班掃除が始まりました。どの学年の児童も所属するように100班に分かれて掃除をします。

第1日目は、6年生が1年生を迎えに行って各掃除場所に集合し、顔合わせがありました。まず、6年生がお手本を見せて「自己紹介」をしました。その後、掃除場所の確認をして役割分担をしました。今週の目標を「班の人の名前と顔を覚える」にしている班もありました。早速掃除に取り掛かっている班もありました。

このたてわり班活動は掃除に限ったものではありません。ロング昼休憩や6年生を送る会などいろいろな場で取り入れています。異学年集団で活動することで、他学年の児童と親しくなったり思いやりの心が育ってきたりしています。また、6年生は班をまとめるリーダーとして活躍し、他学年児童は6年生をお手本としてよりよい学校生活を送ろうとしています。

2日目 昨日行った役割分担がうまくいき、どの班も時間内にきれいに掃除をすることができました。最後に「さしすせそうじ」(「さっととりかかる・しずかにする・すみずみまできれいに・せいりせいとん!そろっておわる」)の反省をしました。

これからどんどん絆が深まっていくことでしょう。

6月23日(月)~27日(金)第1回あいさつ運動

「元気出る かわすあいさつ 響く声 関わり深め 有終の美」

「も! 盛り! 盛りあ! 盛り上がりが足りない!」思わず運動会の応援歌を口ずさんでしまったあいさつ運動初日。

2日目はあいにくの雨の朝でしたが、児童会や2年生の応援もあり声が出るようになってきました。3日目は地域の方や保護者の方の多数の参加があり、盛り上がってきました。終わった後円陣を組むグループも出てきました。4日目は3つの門ともたくさんの児童の参加者がありました。登校してくる児童が一番多いプール横の門グループで、地域の方や保護者に感想を聞きました。すると、「みんなのあいさつの声で元気をもらいました」「低学年も高学年もよく声が出ていてよかったです」などの返事をいただき、参加した児童も大変うれしそうでした。毎日参加してくださる保護者の方からは、「だんだんと盛り上がってきましたね」と声をかけていただきました。

最終日5日目、3つの門のどのグループも声がよく出ていました。中学生も気持ちのよいあいさつを返してくれていました。今日は正門グループから特に大きな声が聞こえてきました。驚きです。たくさんの児童(特に多かったのが2年生)が集まって、担任の先生と一緒にあいさつをしていました。

今回のあいさつ運動は、1委員会(あいさつ委員会)だけの取組ではなく、学校全体の取組として途中から児童会の応援があったことや、学級経営の1つとして門のところに立って取組んだ学級があったことが成果です。

保護者の方からも「だんだんとあいさつの声が大きくなってきました」「今日が一番よかったです」と褒めていただきました。

スタートはやや出遅れましたが、有終の美を飾ることができました。

ご協力いただいた民生児童委員の皆様や龍王女性会の皆様、保護者の皆様 地域の皆様 いつもありがとうございます。

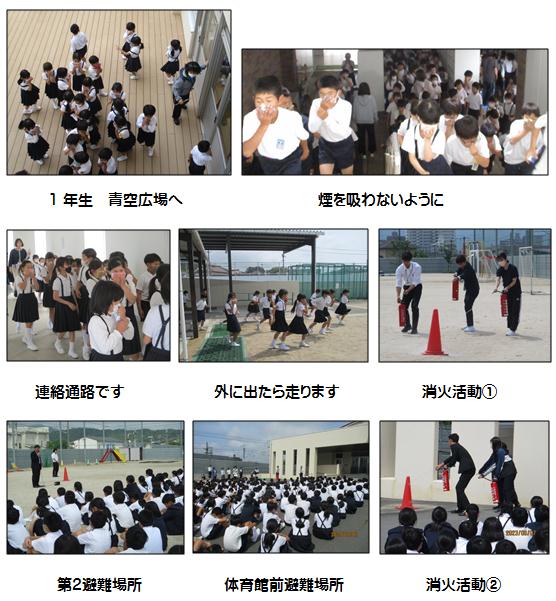

6月20日(金)火災避難訓練

「耳すまし どこから出火 確かめて 命を守る 自分で守る」

家庭科室から出火したという想定で、火災避難訓練がありました。めあては、おさない はしらない しゃべらない もどらない です。

避難場所は体育館前(1-6年生となかよし学級、5年5-6組)とグランド(2~4年と5年1~4組)です。

マスクをしていない児童は煙を吸わないように、ハンカチで口と鼻を覆って避難しました。校舎内は整然と歩き、外に出ると小走りで避難しました。

校長先生からは、「命を守る勉強です。どこで火災が起こるかわからないので、放送をよく聞くことが大切です。自分の命は自分で守りましょう。」と、お話がありました。

担当教師からは、「ふだんの生活態度。友だちに対してもやさしく接することが大切です。友だちとの関わり方を勉強して助け合っていきましょう。」と、お話がありました。

もしもの時に備えて、適切な判断ができるようにしていきましょう。

6月16日(月)はじめてのプール

「はじめての 龍王プール 大きいな おんぶ手つなぎ 高まる自信」

今朝は、プール開きの会がありました。校長先生からは「6年生のおかげでプールが大変きれいになりました。…きまりを守り安全面に気を付けて、全身を使う水泳で丈夫な体をつくってほしいです。」と、お話がありました。

早速1時間目から、6年生1クラスと1年生2クラスがプールに入りました。プールの心得を聞き、命の確認であるバディーを練習しました。6年生の児童による準備運動の後、シャワーにかかりました。

いよいよ入水です。6年生が先に入り方のお手本を見せて、1年生が入るお手伝いをしました。6年生はおんぶをしてあげたり手をつないでサポートしたりと、1年生も安心して初めてのプールに入ることができました。

1年生に聞くと、「プールが大きかった」「6年生と入って楽しかった」「シャワーが冷たかったけど、夏は気持ちいいだろう」などの感想がありました。

6年生のおかげで、1年生も大きなプールで泳ぐことに自信をつけたことでしょう。

6月15日(日)親子であそぼうinりゅうおう

「inりゅうおう ゲームや相談 コッピーちゃん 響く歓声 輝く笑顔」

ちびっこ!あつまれ~♪♪「親子であそぼうinりゅうおう」(主催:龍王住民自治協議会 こどもコーぷらざ ひがしひろしま)が龍王小学校体育館でありました。対象は未就学児と保護者で、当日は300名近い親子が参加しました。

「だるま落とし」「ボーリング」「わなげ」「的あて」「玉入れ」「大型ジェンガ」「カラフル粘土遊び」「魚つりゲーム」「プラ板工作」「お絵描き」などを楽しみました。できあがったり成功したりすると、「やったー」と拍手をしたり大きな声を出して喜んだりする親子の姿が見られました。

また、「あし・くつなんでも相談」や「0~2歳児の発育・発達相談」のコーナーも開設され、たくさんの方が相談されていました。

コッピーちゃんも来てくれて、子どもたちに大人気でした。

みんな笑顔で楽しいひと時をすごしました。

6月11日(水)第2回龍王ちゃれんじルーム

「世界初 カラス・玉虫 お手本に 空を飛びたい 仕組みを学ぶ」

「人間は空を飛びたかった」 講師の先生の最初の言葉です。今回も「くらりか」様による「手投げグライダーを飛ばそう~飛行機の仕組み~」です。

話は「ライト兄弟より10年早く、大空に夢をかけた一人の日本人二宮忠八(ちゅうはち)がいた」と続きます。「烏型模型飛行器」この烏(カラス)型と名付けられた飛行機は、二宮がある日見たカラスの翼の動きをヒントにして作られました。翼に加えて、プロペラと離着陸の滑走で使う車輪が付けられました。プロペラを回す動力にはなんと聴診器のゴム管を使い、1891年飛行距離わずか約10mでしたが、見事に世界初の動力による“空を飛ぶ”実験に成功しました。その後、ライト兄弟より10年早く有人飛行機(「玉虫型模型飛行器」)を考案しますが、資金難からライト兄弟に先を越されてしまいます。

講座内容は次の通りです。1「飛行機の歴史」 2「飛行機の翼の働き」主翼:浮き上がらせる 水平尾翼:縦揺れ防止ピッチング 垂直尾翼:横揺れ防止(左右のバランスを保つ) 3「グライダーづくり」 4「重心の調整」 5「実際に飛ばしてみる」 6「飛行機が飛ぶためには まとめ」です。

児童は、飛行機の各箇所の名称や役割を聞きながら熱心にグライダーをつくりました。その後、飛ばし方のヒントも聞き、グライダーの調整に入ります。(飛ばすときには主翼のフラップは下に下げる。水平尾翼のエレベーターは上にあげる。垂直尾翼のラダーは右に曲げると右に曲がる。等)

体育館でグライダーを飛ばしてみると、最初思うように飛ばなかった児童もいましたが、微調整しながらだんだん距離を伸ばしていきました。中には大きな弧を描きながら空中で一回転して飛ぶグライダーもありました。手投げだけではなく、輪ゴムを使って飛ばす方法にも挑戦しました。

担任の先生にも飛ばす様子を見ていただき、汗をいっぱいかいてグライダーを飛ばす児童の顔はみな満足そうでした。

6月9日(月)プール清掃

「『え~これを?』 どんどんきれい 増す笑顔 分担箇所の 役割果たす」

6年生によるプール清掃がありました。

プールの中を掃除するグループは、プールに入るのを最初はためらっている児童もいましたが、徐々に汚れた水を気にすることなく清掃できるようになっていきました。壁面をこすった後は床面です。デッキブラシの出番です。

側溝やオーバーフローグループはプールサイドのふたを開けて、たまっている泥をすくい出しました。

バケツグループも大活躍です。何回も水道とプールを往復していました。

その他にシャワールームやトイレ、コースロープや監視台なども滞りなくきれいにしてくれました。

あんなに汚れていたのに、どんどんきれいになっていくプール。自分に与えられた役割を果たし、協力した結果です。水泳の学習や夏休みのプール開放で、みんなの楽しそうな歓声が今から聞こえてきそうです。6年生のみなさんありがとうございました。

6月7日(土)第1回「龍王ちゃれんじルーム」

「科学の芽(目) ちゃれんじルーム 第2期生 多くの方の 力を借りて」

2期目の「龍王ちゃれんじルーム」が始まりました。

今年も科学の芽を養うことを目標に、「くらりか」様(正式名称:蔵前理科教室ふしぎ不思議「くらりか」は東京工業大学(現東京科学大学)卒業生のボランティアグループで、理科好きな子を増やそうと全国各地で年間500を超える寺子屋式出前理科教室の活動をされています)や近畿大学工学部の松野孝博先生、広島大学の先生方にもご協力をいただき教室を運営していきます。また、新しく地域の方や賀茂高等学校の生徒さんによる講座も計画しています。龍王夏まつりでは、児童によるイベントも計画しています。

開室式では6年生8名・5年生21名、合わせて29名の入室が認定されました。地域活動推進リーダーからは、この教室での心構えを聞きました。校長先生も来賓として来ていただき、挨拶をしていただきました。

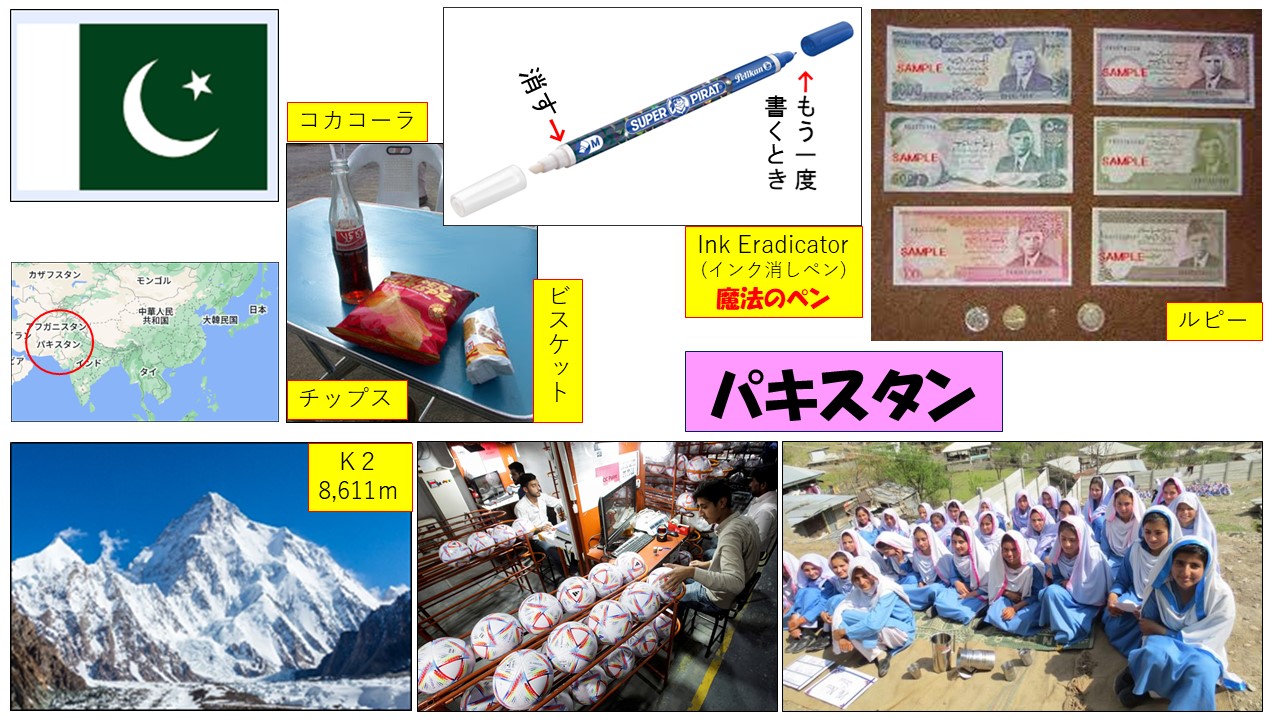

最初は、広島大学ラウト スシル先生による講話「インドと日本の違い」です。インドの人口は世界一です。広大な土地で、ヒマラヤ山脈からインド洋の海岸線まで多様な地理を有しています。そのため、北と南では全く違った気候です。北から南へ行くのに電車で14日間くらいかかります。スポーツはホッケーやクリケット、カバディーなどが盛んです。旅行に行くなら晴れの多い1月~3月がお勧めとのことです。インドのお札も見せていただきました。1月にどんな講座をしていただけるか、今から楽しみです。

次はくらりか広島様による科学実験「浮沈子で遊ぼう~水圧と浮力~」です。水の入ったペットボトルを押したり離したりして2匹の金魚型浮沈子を水中で上下させて遊び、その浮き沈みする原理(重さ、浮力など)を学びました。2匹の浮沈子が押し方によって違う動きをするように金魚内の空気の量を調整しました。回転する浮沈子も作りました。くるくる回りながら上下する浮沈子に子どもたちの目が輝いていました。

大学生や高校生、中学校に進学した1期生にもお手伝いいただいて、楽しいスタートを切ることができました。

6月5日(木)ぐんぐん育て

「弾む声 植物栽培 願いこめ ぐんぐん育て! 心も育て!」

毎朝教室にランドセルを置くと、たくさんの児童が龍王庭園や正門から体育館に向かう通路沿いに、水の入ったペットボトルを持って集まってきます。アサガオやミニトマト、ホウセンカの水やりです。2年生は学年園にキュウリやトウモロコシも植えています。

私が近づくと、「見て!見て!葉っぱが大きくなったよ」「トマトの実ができてきたんよ」など、普段話をしたこともない子が嬉しそうに話しかけてくれます。そして「トマトの実が丸い人と細長い人がいるね」と、会話が進んでいきます。また、子ども同士も「〇〇ちゃんの大きくなったね」「昨日ねえ~」など、水やりをしながら友だちとの会話を楽しんでいるようです。

1年生は3時間目に、5~6本あったアサガオの芽を2本にする作業をしていました。

2年生はおいしい実ができるように、今年は日当たりのよいところに置き場所を変えています。

植物の栽培を通してやさしい心を育んだり、ふれあう楽しさを味わったりしてほしいです。

5月26日(月)・27日(火)エスキーテニス

「平和寄与 戦後復興 スポーツを 広島発祥 エスキーテニス」

広島発祥(1948年)のスポーツ「エスキーテニス」をご存じですか?

4m×8mのコートの中央に高さ55cmのネットを張り、テニスと卓球とバドミントンを一緒にしたようなスポーツです。

2日間日本エスキーテニス連盟の方が来られて、5年生がエスキーテニス体験とエスキーテニスに込められた思い(平和学習)や歴史を学習しました。

まずは体験です。ラケットの握り方や振り方を学び、1人ずつに配られたボールとラケットを使ってリフティングや壁打ちなどをしました。その後、レシーブ練習 → ラリーカウントゲーム → アタック練習 → サーブ練習 → 試合形式 と一通り体験しました。球技が苦手な児童も一生懸命に体を動かし一つのボールを追っている姿や、アタックが決まると「やったー」とばかりに喜ぶ姿が印象的でした。児童からは「楽しい」「おもしろい」「むずかしい」「できたらうれしい」「予想がむずかしい」などの感想が出ました。

エスキーテニスは、原爆投下後の廃墟の中で焼け残った板きれを持って、手作りのボールで打ち合ったのが始まりとされています。考案したのは、広島の実業家であった宇野本 信(うのもと まこと)さんです。「焼け野原になった広島で子供に楽しみを与えるスポーツを考案して欲しい」と広島県から依頼されたのが始まりでした。競技名称の由来は、原爆被害からの復興にあたり、広島を平和の発信地とするための構想の一部にあった「Education、Science and Culture Institute(教育科学文化研究所)」の頭文字「ESCI」を取って、エスキーテニスと正式に命名されることになります。これは、考案者の宇野本さんが提唱する「スポーツを通じて平和に寄与する」という考え方にも合致した、親しみやすいネーミングとなりました。(引用・写真HP:エスキーテニスの歴史)

かつては官公庁や企業でもコートがあり盛んに行われていたエスキーテニス(広島県内で30万人)ですが、競技人口の減少(現在全国で3000人)という課題に直面しているそうです。そこで連盟を中心に小学校などで授業にも普及しようという取り組みが進められています。エスキーテニスの再興を願い、考案者の宇野本信氏の曾孫である宇野本翼氏と翼氏の長男愛生氏(ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ファイナリスト)が広告塔になり進めています。

5月18日(日)運動会

「盛り上がる 実況アナウンス 応援で 逆転・逆転 生まれる感動」

「支え合うことで感動が生まれます。」校長先生から激励の言葉が送られました。

本年度の運動会のテーマは「静と動『全力で勝利をつかみとれ』」です。

応援団は新しい応援を取り入れました。甲子園で大流行中の応援「盛り上がりが足りない」です。最初は何を言っているかわからなかったのですが、「も! 盛り! 盛りあ! 盛り上がりが足りない!」このフレーズを何度も繰り返すことで、だんだんと一体感が生まれていました。

指揮者が自分の学年の演技中に実況中継アナウンスをして、場を盛り上げている学年もありました。

各学年の種目の題名は、次の通りです。

1年生:「よ~い どん☆」 「一番かわいい玉入れ ね!ね!ね!」 2年生:「よーい ぐん!」 「くぐって ぐん!おくって ぐんぐん!!」 3年生:「ピース😊ダッシュ」「ラブ💛ハリケーン」 4年生:「魔法☆のリング」「NEW☆WIND 風になれ!」 5年生:「全員出走『真』リレー」「『真』つなフェス2025」 6年生:「徒競走― 一閃―」「騎馬戦-飛翔―」

今年の運動会も大接戦で逆転・逆転、最後の紅白リレーの大逆転で紅組の勝利となりました。

5月14日(水)広域交流型オンライン学習

「どう思う 給食無償 オンライン まちの現在 未来考え」

給食費の無償化をどう思われますか?

本日は、「なぜ私たちのまちは、給食費を無償にしなかったのか(orしたのか)?」について、北海道の2校と東広島市の4校、東広島市役所などをオンラインで結び、考えました。コーディネーターは、広島大学人間社会科学研究科の草原和博先生と川口広美先生です。

最初に3地域の特色ある給食の紹介がありました。東広島は「レモンゼリー」と「熱く燃える!! Cスープ」を取り上げ、「国内のレモンは広島県産が50%を占める」こと、また、「Cスープの『C』は我らがカープを表現している」ことの紹介をしました。利尻富士町立鴛泊(おしどまり)小学校からは「和風ソウル丼や昆布、北海道牛乳」、釧路町立遠矢小学校からは「タラ大根、昆布」の紹介がありました。写真を見ながら、「おいしそう!」の声も聞こえてきました。

最初のアンケート「給食費の無償化を私たちの町はすぐに実現するべきか(今後も続けるべきか)?」では、私が参観した6年1組では ア賛成7 イまよっている13 ウ反対10 でした。賛成が多かったのは、志和小や河内小、鴛泊小や遠矢小です。(グラフ1.)

給食にかかるお金は人件費や光熱費、設備や輸送費が含まれていることを考えました。北海道利尻富士町と釧路町は無償、全額税金で支払われます。東広島市は有償ですが、16%は税金が使われています。しかし、その総額は、北海道の町をはるかに超える額です。

その後、税の使い方の違いを考えました。東広島市は人口が増えて校舎を建てたり修理をしたり、タブレットやインターネットなど教育に多く使われます。北海道の町は、若者が少ないので子育てを助けるために、若者に移り住んでほしいという願いが込められています。

給食の無償化は、「まちの今や未来にとって何が大事か」を考えられて決められています。(学習後のアンケート結果はグラフ2. 6年1組 ア賛成1 イまよっている3 ウ反対29 )

AIも駆使して集計され、各学校で考えたことが瞬時に文字に起こされて視覚情報が得られました。

今回の「広域交流型オンライン学習」において、次の方々のご協力がありました。広島大学(大学院人間社会科学研究科 教授:草原和博先生研究グループ オンライン学習サポーター及びスタッフ) 東広島市議会議員様 ソフトバンク様 東広島市役所(教育委員会学事課・財務部・市議会議長様) 北海道利尻富士町役場 北海道利尻富士町立鴛泊小学校(57名) 釧路町立遠矢小学校(150名)東広島市立志和小学校(R6:202名) 豊栄小学校(67名) 河内小学校(65名) 龍王小学校(1103名)( )の数字は全校児童数

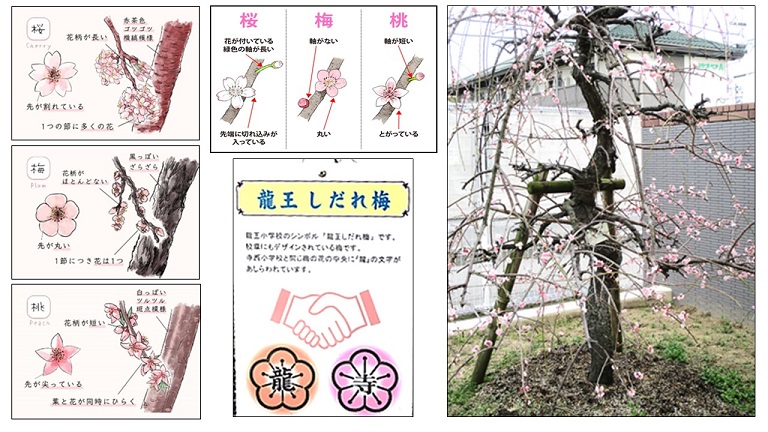

5月7日(水)今年も咲きました

「薄ピンク 今年も咲いた 一斉に 季節を感じ 心潤す」

龍王小学校開校以来子どもたちを見守ってくれている「龍王しだれ梅」。その他にも、季節を彩ってくれている樹木があります。グランドにある桜「ソメイヨシノ」や校舎の周りの「ヒラドツツジ」、鉢植えの「レモン」です。今年もたくさんの花をつけて、子どもたちの心を潤してくれています。

「ソメイヨシノ」は、白色と少しピンクがかった2本の木があります。どちらも寄贈されたものです。

「ヒラドツツジ」は、やさしいピンク色の大きな花を咲かせています。2年前の夏には、雨が降らず枯れかけたこともありました。ループ道路である音戸大橋にある巨大なツツジと同じ種類です。(音戸のツツジは音戸大橋が開通した1961年に植えられ、紅白の花は源平合戦をイメージしていると言われています)

「レモン」もたくさんの蕾をつけて、甘酸っぱい香りをただよわせています。昨年は、5年ぶりに2つの小さな実を付けました。今年は何個の実がなるかとても楽しみです。

これから1年生は「アサガオ」、2年生は「ミニトマト」、3年生は「ホウセンカ」や「ヒマワリ」、4年生は「ヘチマ」を育てる予定です。植物栽培を通して、自然に親しんでほしいです。

4月23日(水)交通安全教室

「放課後も 学びを生かし 安全に 飛び出し注意 自転車押して」

今年の交通安全教室は、雨のため室内での教室になりました。

1年生は、会議室で危ない状況の動画を見て、どこがどうして危ないか子どもたち同士で考えました。

体育館では、マットで作った横断歩道や踏切を実際に渡りました。「止まる」「手を挙げる」「見る」「待つ」「右左右」など声に出して体験しました。そして、「帰りからやってみよう」と約束をしました。

下校の時に担任が送っていくと、ほとんどの児童が学んだことを実践していたそうです。

4年生が学習したのは、安全な自転車の乗り方です。両足のつま先がつくくらいの高さの自転車で、必ず左側から乗ります。右左後ろをよく確認してスタートをします。踏切や横断歩道では、自転車を押して渡ることも学びました。

児童は、「自転車の乗り方のきまりについて知らないこともあったので、乗るときに気をつけようと思う。」と、語っていました。

2020年から2024年の5年間において歩行中の交通事故死傷者数が最も多い年齢は7歳です。7歳といえばちょうど小学1年生ですから、登下校や放課後の遊びなど、親の手を離れてひとり歩きする機会が増えてくるためです。 そして、この年代の事故原因でもっとも多いのが「飛び出し」。 子どもは、興味をひかれたものに一目散に向かいます。(HP:トヨタこどもこうつうあんぜん「7歳が危ない」より)

交通指導員様 いつもご指導ありがとうございます。

4月18日(金)第1回参観日

「意識して おうちの方に やる気見せ 緊張しつつ そっと手を挙げる」

本年度最初の参観日がありました。進級9日目の学級での様子を参観していただきました。どの学級も担任とのやり取りが新鮮な雰囲気で、やる気が伝わってきました。

各学年の学習内容は、次の通りです。

1年生:国語「あいうえおのことばをあつめよう」ひらがな「く」 2年生:算数「たし算のしかたを考えよう」「ひっさん」 3年生:社会「学校のまわり」「地図記号」 4年生:社会「広島県の土地の利用」「高い土地低い土地」 5年生:野外活動説明会 6年生:修学旅行説明会

たくさんの参観者に囲まれて緊張気味ながらも、頑張っている姿をおうちの方に見せようと意識しながら学習を進めている児童もいました。

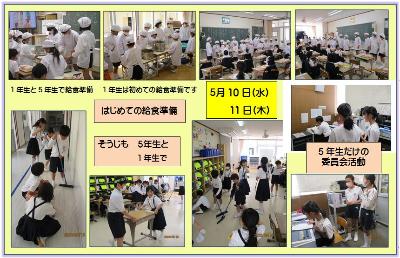

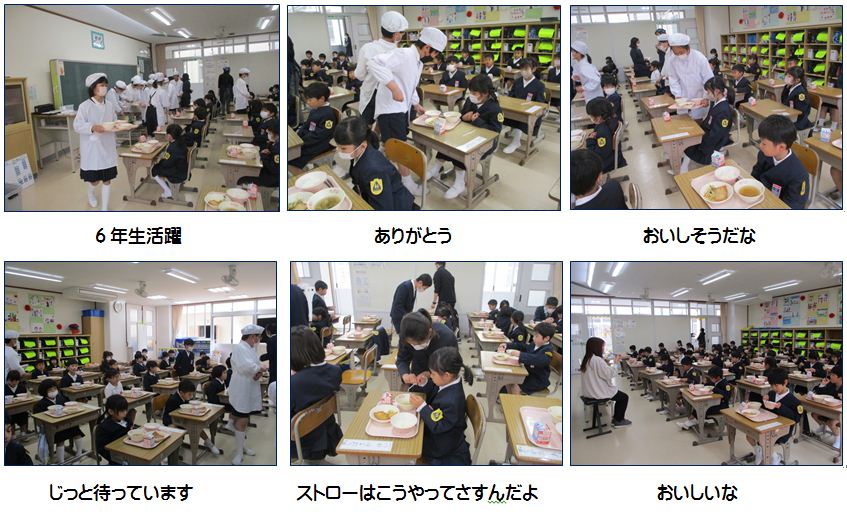

4月14日(月)新1年生給食開始

「感謝して 給食センター 6年生 モリモリ食べる 元気モリモリ」

1年生の給食が始まりました。

手を洗って静かに待っていると、給食服に着替えた6年生がやってきました。

待っている間てきぱきと配膳している6年生の姿を見て、どんなことを考えていたでしょうか? 自分のところに配膳されると、嬉しそうに安心したように「ありがとう。」と答えていました。

「ストローの袋が食器やお盆に混じると、洗う機械が壊れる」という話を聞いて、丁寧に袋をストローに巻き付けていました。

初日のメニューは、「切り干し大根のあますあえ」「ごはん」「牛乳」「豚じゃが」です。

「龍王小学校の給食はどうですか?」と聞くと、「おいしい」という返事が返ってきました。

「モリモリ食べることができるよ。」「麵の日はないのかな?」とも…。

4月9日(水曜日)~11日(金)1年生下校支援

「無事願い 交わすあいさつ ハイタッチ 家族を見つけ 微笑み返す」

今年も民生児童委員の皆様や龍王女性会の皆様、地域の皆様が1年生の下校指導のお手伝いに来てくださいました。

2日目、3日目とだんだん早く下校することができました。一緒に帰ってくださる地域の方の顔を見つけて、うれしそうに手を振ったりハイタッチをしたりする児童もいました。また、友達のように接する1年生もいました。地域の方も嬉しそうに接してくださっていました。

このように安心して安全に帰ることができるのも、地域の方のおかげです。また、登校時にも交差点や横断歩道のところに立って指導してくださる方もおられます。いつもご協力ありがとうございます。

迎えに来て下さっている家族を見つけると、これまた嬉しそうに微笑みを返していました。

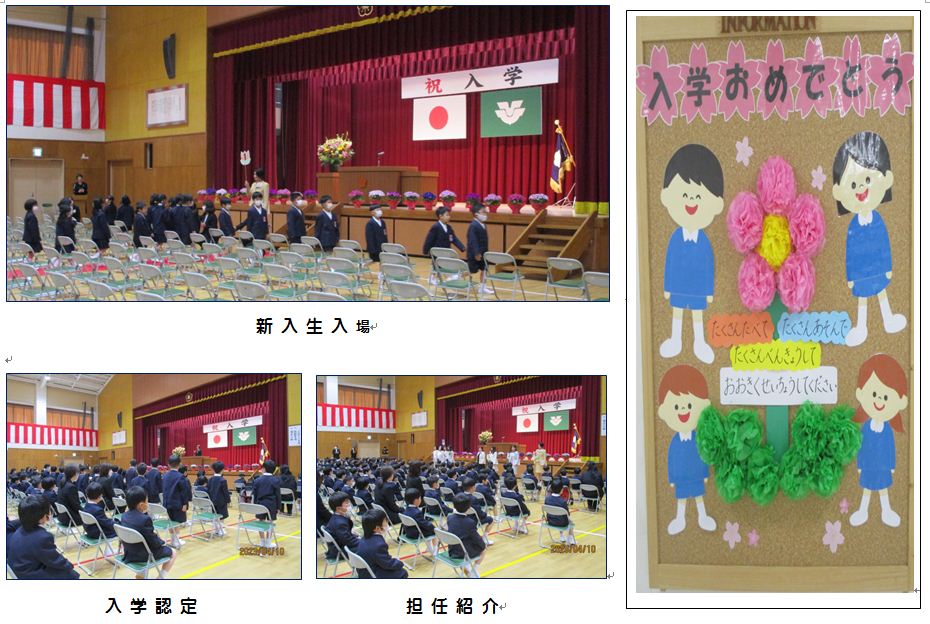

4月8日(火)新年度・入学式

「新年度 新たな気持ち 大切に 出会いは成長 交わすあいさつ」

いよいよ学校にとって特別な一日、新年度が始まりました。友だちと久しぶりに会い、子どもたちの嬉しそうな声が聞こえてきます。

午前中は、校長先生・教頭先生をはじめ新しく来られた先生方22名の就任式と前期始業式がありました。

就任式の中で児童の代表が、「先生方 私たちにたくさんのことを教えてください。そして、みんなが楽しく過ごすことができる学校を一緒に創っていってください。」と、あいさつをしました。

始業式の誓いの言葉では、「龍王小学校8代目6年生として、新たな文化と伝統を築けるよう努力することをちかいます。」と結びました。

校長先生は式辞の中で、「出会いは自分を成長させてくれます。…あたたかい学級のスタートにしてください。」と言葉を送られました。また、がんばってほしい3つのこととして 1.「笑顔で元気なあいさつをする」 2.「学校のきまりやルールを守る」 3.「掃除を静かに一生懸命する」 を挙げられました。

午後からは入学式があり、184名の新入生が入学認定されました。

本年度は、児童数1103名でのスタートです。

4月7日(月)8代目6年生

「8代目 自覚を胸に 6年生 拍手を送る 感謝と期待」

新年度の準備に8代目6年生がお手伝いに来てくれました。集合時刻よりかなり早めに来てくれていた児童もいて、6年生としての自覚を感じました。

入学式会場である体育館の清掃やいす並べ、新1年生の教室の飾り付けや教科書等配付物の準備、会場周辺の清掃や入学や進級を祝うビオラやチューリップ・ノースポールなどの花鉢500鉢への水やりなどを熱心にしてくれました。

おかげで予定の時刻より早く作業がおわり、準備が整った体育館で心構えや校歌の練習を行うことができました。

最後に先生方から感謝と期待の拍手が送られました。

令和6年度

3月25日(火)修了式・離退任式

「龍王の 旅立ち祝う しだれ梅 ♪明日に向かって 飛び立つわれら♪」

今朝は修了式がありました。校長先生は式辞の中で、「困難や苦しいことに出会ったとき、逃げ出さずに立ち向かった人は、たくましい人に成長しました。…1080名、自分の頑張りに拍手を送るとともに、お世話になった方に感謝しましょう。」と、言葉を送られました。代表児童は、「自分で考えてねばり強く調べたり、試したりしました。…失敗をおそれず挑戦していきたいです。」と述べました。

午後からは離退任式がありました。校長先生、教頭先生をはじめ龍王小学校の礎を築かれた先生方21名とのお別れの式です。保護者の皆様や先日卒業式を終えた卒業生の皆さんもたくさん来てくださいました。

お別れする先生方からは、「キラキラした笑顔で過ごしてください」「みなさんは素直な心でまっすぐに成長しています」「『ありがとう』の花が咲くことを願っています」「これからも優しい心を大切にしてください」などの言葉をいただきました。

先生方 龍王小学校のためにご尽力いただき ありがとうございました。新地でのご活躍をお祈りいたします。また、これからもよろしくお願いします。♪いつまでも いつまでも わすれずに♪

3月15日(土)第7回卒業証書授与式

「通学路 いつも通りに 登下校 多くの方の 支えに感謝」

本日龍王小学校卒業生166名が、輝く未来への第一歩を踏み出しました。

校長先生は式辞の中で、「『1163日』授業が行われた日です。今日はパズルに例えると、一枚一枚はめてきた最後のピースをはめて完成させる日です。」「完璧でないことは、人への思いやりをもてることに繋がります。」と、言葉を送られました。

在校生の代表からは、「私たちは、初代から受け継いでこられた伝統を絶やさぬよう、8代目6年生として新たな『龍王の夢』を創り上げていきます。卒業生のみなさんも未来を切り拓いていってください。」と、送辞がありました。

卒業生の代表からは、「龍王小学校につづく通学路、いつも通りに登校できたことは、いろいろな方の支えがあってできたことです。」「大好きな龍王小学校の未来を託します。」と、答辞がありました。

在校生からは、「『変わらないもの』♪君と出会った幸せを かみしめながら 歩いていこう♪」を贈りました。

卒業生は、「『旅立ちの日に』♪勇気を翼に込めて 希望の風にのり この広い大空に 夢を託して♪」と歌で答えました。

♪僕らまた それぞれの道をさ 歩き始めたのさ………今はグッバイ♪ 教室で小学校最後の合唱していました。

卒業生、保護者ご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。中学校でのご活躍をお祈り申し上げます。

3月14日(金)えっ、3年生?

「ポスターの 出来にびっくり すばらしい 3年すごい 無限可能性」

職員室のドアのところに、「図書室の整理の仕方」というかわいいポスター (A4判)が貼ってありました。

「いいポスターができましたね。」と私。「子どもが貼ったのではないですか?」と図書館司書の先生。誰に聞いても分かりません。いろいろ訪ねていくと、3年生のところに行きつきました。

3年生は総合的な学習の時間で「地域やPTAボランティアの方の思いや願いを知り、どんな取組ができるか考え実行する」学習をしています。その取組の一つが「図書室の整理の仕方」です。

いつも図書室の整理や飾りをしてくださっているPTAボランティアの「おはなしの森」の方に、「本が倒れていたり逆さまになって置いてあったり、番号順に並べてなかったりする」実態を聞きました。そこで、「図書室の状況を伝え、みんなの力や心遣いで使いやすくしていきたい」と思い、多くの人に協力してもらうためにポスター作りをしたそうです。素晴らしい出来栄えにびっくりです。イラストや写真を使って思わず立ち止まって見入ってしまうほどです。高学年の作品かと思っていました。

この他に、あいさつが少ないと聞いて「あいさつ標語」を、憩いの森公園にたくさん来てもらいたいと「遊具や遊び方」の紹介を、「交通安全」なども考えました。

3月13日(木) 図書室に 恐竜出現?

「紙一枚 完成形を イメージし 手先集中 創作意欲」

図書室に、ティラノサウルス(体長15cm/高さ12cm)・スティラコサウルス(体長17cm/高さ10cm)・オカメインコ(体長16cm/高さ13cm/台座長さ40cm)・フェニックス(体長50cm/横幅25cm/高さ10cm)の折り紙アート作品が飾ってあります。

5年生の児童の作品です。どれも一枚の紙で作られています。前出の3体は文房具店でも購入できる35cm角の折り紙が使ってあります。制作時間は、2~3時間です。フェニックスは、75cm角で特別に注文するそうです。制作時間は約10時間、午前10時から午後9時まで一日がかりで作り上げたそうです。

小さい頃からちょっとずつ折り始めて、幼稚園の頃には16分割の折り紙づくりを制覇したそうです。

他には、模様付きのキリン(約6時間)やレイヨウ(約4時間)を作り方が説明してある本を見ながら作るそうです。

これからは、自分で創作もしていきたいと抱負を語ってくれました。現在「鶴のドラゴン」を考案中だそうです。

どんな作品ができ上がるか とても楽しみです。

3月10日(月)6年生からの贈り物

「後輩へ マスコット『そら』 花文字を つながり求め 校内クリーン」

6年生は総合的な学習の時間「龍王地域未来プロジェクト」で、学校のためにできることを考えました。

歴史を残そう委員会は卒業式や入学式で写真を撮ってもらおうと、龍王小学校にマスコットキャラクターである「そら」の看板を作成しました。

町をきれいに委員会は、校内クリーンプロジェクトで地域をきれいにしたり、校内の掃除道具を使いやすくしたりしました。

人と人とがつながる委員会は桜が丘保養園を訪問して園の方とふれ合ったり、地域のイベントに参加したりしました。

自然を守ろう委員会は「学校を花いっぱいに」と考え、6年生バザーをして得た収益でプリムラ・ジュリアンを購入しました。さらに飾り方も工夫して花文字を作ろうと考え、とても画数の多い「龍」を創り上げました。場所は龍王小学校のシンボル「龍王しだれ梅」の手前側です。

開校以来子どもたちを見守ってくれている龍王しだれ梅も寒さに耐え、もう少しで開花しそうです。「両方が咲きそろった時にはどんな風景になるのだろうか」と、思いを巡らせています。

学校に来られた折には、是非ご覧ください。

早速来校された方がスマホで写真を撮っておられました。

3月5日(水)感謝の集い

「ふだんから 感謝の気持ち あいさつで 元気もらって つなげる学び」

来てくださった10名の方は、日々児童の安全な登下校に携わってくださる方や読み聞かせ・図書室を整備してくださっているおはなしの森の方、教育活動を支援してくださっている方々です。

日ごろのお礼の言葉を述べて、全校児童が心を込めて書いたお礼の手紙と花束を渡しました。

民生児童委員の代表の方からは、「君たちから元気をもらって、元気になっています。友達を大切にしてください。目標をもってがんばってください。」と、激励の言葉をいただきました。

児童の代表は、「みなさんの気持ちに感謝し、これからの学びにつなげていきます。」と力強い返事を返しました。

集いが終わった後、参加してくださった方が口々に言われていたことは、「あいさつ」の大切さです。子どもたちの元気なあいさつがとてもうれしいそうです。「中学生や高校生になったときに覚えていてあいさつをしてくれる子もいる」と、うれしそうに話されている方もおられました。

2月26日(水)第13回龍王ちゃれんじルーム

「なんでかな? ふしぎ・びっくり 科学の芽(目) 原動力は 増すワクワク感」

ついに初代「龍王ちゃれんじルーム」最後の一日がやって来ました。研究成果発表会・閉室式です。

大学生の代表から「失敗したこともOK!」という説明があり、安心して研究成果を発表し始めました。聞き手は、これまでちゃれんじルームに関わってくださった くらりか広島の方:3名 地域の方:2名 大学生:5名 学校側:4名 保護者:8名 合わせて22名です。

自分が関心をもって実験・研究した内容だからでしょうか、臆することなく積極的に発表を進め、質問にもしっかり答えていました。

感想交流では、指導者の皆さんから「みんなが好奇心をもってやっていることが分かった」「刺激をたくさんもらった」「ワクワクのテーマだった」「よくまとめていた」「これからも日常生活の『なんでかな?』『なぜ?』『なに?』を大切にしてほしい」など高(好)評価が多数でした。

児童からも、「理科が好きになってきた」「失敗を成功につなげることができた」「友だちとよい体験ができた」「おもちゃにも科学が隠されている」「これまでは『どうしてか』考えることが少なかった」などの感想が出され、科学の芽(目)が少しずつ育ってきているようです。

「こういう体験はめったにできない」「分からないことを先輩に聞くことができた」と感じた児童もいました。「くらりか広島様」や「近畿大学工学部様」「広島大学様」「地域の方」のおかげです。1年間ありがとうございました。

「龍王ちゃれんじルーム」協働活動リーダーからは、初代科学実験マスターの認定証を手渡されました。

2月26日(水)6年生を送る会

「あこがれの 6年生を 送る会 感謝の気持ち 縦割り班で」

龍王小学校は、掃除時間など縦割り班活動をしています。今回の「6年生を送る会」も縦割り班を活用した計画を5年生が立ててくれました。

事前に3年生が招待状を送り、エスコート役の1年生と6年生が体育館入口に集合し、「ミッキーマウスマーチ」の曲と手拍子で、色とりどりのアーチをくぐって入場してきました。

5年生の代表からは、「6年生はあこがれの存在」とあいさつがありました。校長先生からは、「6年生は、この龍王小学校に何を残せるか考えた学習をしている。新しい伝統を引き継いでほしい。」とお話がありました。

その後5年生からは、「♪最高到達点」の合奏がプレゼントされました。

第2部はこれまでと趣向が違っていました。5年生がゲームや遊びのコーナーを準備していて、縦割り班のメンバーで各教室を回るというものです。

コーナーは次の通りです。「神経衰弱」「宝探し」「障害物ゲーム」「イントロドン」「射的」「ボール投げ」「玉入れ」「消しゴムボウリング」「ピンポン玉ゲーム」「アーチェリー」「ボウリング」「卓球」「玉遊び」「的あて」「つり」「サッカー」「輪投げ」「爆弾ゲーム」「空き缶積み」などです。「お化け屋敷」のコーナーもあり、長い列ができていました。

5年生の準備が大変だった分だけ、盛り上がり方も大きかったです。

第3部は6年生からです。YOASOBIの「♪ツバメ」という曲を箏やハンドベルも交えながらの演奏で、みんなうっとりと聴き入っていました。

1年生からは「写真立て」 2年生からは「似顔絵メダル」 4年生からは「感謝の手紙」が縦割り班の6年生にプレゼントされました。

2月5日(水)第12回龍王ちゃれんじルーム

「実験が 成功すると 喜びが 起こる拍手 自分のように」

今回は「科学実験をしよう~身近な生活の中の科学2~」です。講師を務められた保護者代表の方からの留意事項 「無理をせず、安全に」「作業場所は広くとる」「科学の目をもつことを忘れない」「実験記録(メモ)を取る」などを確認して、前回決めたテーマを各自実験して調べていきました。「失敗しても構わない」というスタンスで、肩の力をぬいて実験を進めていきました。

期待通りの結果が出たり、実験に成功したりする児童が出ると、近くにいる児童やサポーターから「お~!」という声が上がり、自分のことのように喜びの拍手が起こりました。終始笑顔で楽しそうに活動することができました。

これまでは教えていただいての活動が多かったのですが、自分で考え計画した実験ができると更に喜びが増すようでした。

2月3日(月)~7日(金曜日) 1・2年生 おもちゃまつり

「考える おもちゃまつり 催しを 1年喜び 距離縮まる」

2年生がリーダーとなって、自分たちが考えた手づくりおもちゃを1年生に教え、楽しんでもらう「おもちゃまつり」がありました。

最初は緊張気味だった2年生の説明も回を追うごとに上手になっていき、1年生との距離も縮まっていきました。

「ブンブンごま」「牛乳パックごま」「ゴム鉄砲」「なんでも釣り」「空気砲」「ミニ空気砲」「とことこ車」「レーシングカー」「紙コップロケット」「玉(球)とばし」「パッチン」「木登りおもちゃ」「進め船」「けん玉」などのコーナーがありました。「なんでも釣り」や「玉(球)とばし」など、少しずつ違う方法でクラスの特色が出ていました。

2年生からは「説明を聞いてくれる子がたくさんいる」「楽しそうにしてくれてうれしい」「教えるのがむずかしい子がいた」などの感想が出ました。1年生に問うと、「どれも楽しかった」「自分でも作ってみたい」「景品をもらったよ」とうれしい答えが返ってきました。

先日のなかよし会では「1年生が成長したなあ」と感じましたが、2年生の様子を見ていると1年間の成長具合の大きさをさらに感じました。

1月30日(木)なかよし会

「なかよし会 先輩らしく リードして 会を盛り上げ 自信をつける」

1年生主催の「なかよし会」に、来年度龍王小学校に入学する園児さんが来校しました。11園所からのお客様です。

最初に体育館でお迎えの式がありました。校長先生からは、1.1年生となかよくなってほしい 2.小学校ではどんなことをするか知ってほしい 3.2・3月でできる準備をしてほしい などのお願いがありました。1年生の代表からは、「小学校のことを伝えたり、遊んだりしたい」と、力強く伝えることができました。

各クラスの教室に移動してからは、 1⃣1年生がしている学習の様子を見てもらいました。 2⃣「龍王小学校の1年間のできごと」について説明しました。春:入学式・遠足・運動会給食当番 夏:プール・アサガオ・夏休み 秋:龍王フェス・動物園への社会見学・秋見つけ・芸術鑑賞 冬:書初め大会・持久走記録会・ドッジボール大会・昔遊び など、絵を描いたフリップを見せながら説明しました。 3⃣なかよしタイムでは、けん玉・すごろく・紙芝居・ダルマ落とし・折り紙・はじめの一歩などを、1年生が上手にリードしながら進めていきました。じゃんけん貨物列車では、「園児さん強すぎる。」などのつぶやきも出ていました。園児さんが「手遊び歌」を披露してくれたクラスもありました。 4⃣最後に園の先生のリードで「にじ」や「さんぽ」を一緒に歌いました。そして、クラスの代表が「4月には、みなさんが小学校に来るのを楽しみにしています。」と締めくくりました。

園児さんに感想を聞いてみると、「竹トンボが楽しかった。」「(休憩時間に自分の)お姉ちゃんが見に来てくれて嬉しかった」などと答えてくれました。園の先生方からは、「1年でこんなに成長しているとは」との声が聞かれました。

体育館でもクラスでも、1年生がりっぱに司会進行をしていました。

1月15日(水)第11回龍王ちゃれんじルーム

「なぜだろう 生活の中 科学の目 ふしぎ・びっくり テーマを決めて」

龍王ちゃれんじルームも残すところあと3回となりました。今回は、「科学研究の計画を立てよう」です。次回は計画したものを基に「科学実験をしよう」、実験・まとめをしていきます。そして、最終回の第13回に「科学実験発表会」をすることになっています。

最初に身近な生活を「科学の目」で見ていきました。その後、各自研究テーマを決めて、「実験の内容」「準備物」「実験の進め方」などを考えていきました。

各自の研究テーマは、次の通りです。

「影に色を付けることはできるのか?」「荷物が落ちないためにロープはどう結べばよいか?」「水を一瞬で凍らすことができるか?」「海水から真水を取り出すことができるか?」「海はなぜ浮かびやすいのか?」「マヨネーズはなぜ混ざるのか?」「雲はなぜ空に浮かんでいるのか?」「甘いプチトマトを見分ける方法はあるか?」「静電気はなぜ起きるのか?」「割れないシャボン玉を作ることは可能か?」

自分が「なぜ?」「どうして?」「不思議」と思ったことが分かると、相手にも伝えたいと思う気持ちも大きくなります。「科学実験発表会」が楽しみです。

1月8日(水)校内書初め大会

「集中し 気持ちを込めて 筆運ぶ 緊張それは 努力のあかし」

「春の海」 の曲が流れ、令和7年書初め大会の時間が始まりました。

校長先生からは、「集中する」「ていねいに書く・扱う」「無言」「気持ちを込めて」などの言葉をいただき、各学年練習してきた課題に取り組みました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆です。

各学年の課題は、1年生:「どうぶつえんでパンダを見た。おいしそうにささをたべていた。」 2年生:「はじめてたこ上げをしました。風をうけて空高く上がりました。」 3年生:「友だち」 4年生:「明るい心」 5年生:「新しい風」 6年生:「将来の夢」 です。

児童は心を落ち着かせて、集中してていねいに作品を仕上げていきました。

校長先生は、「龍王っ子の皆さん『未来』にむかって『夢』と『志』をもち『笑顔』で進もう!」と学校教育目標に繋がる書を書かれ、披露されました。

4年生のS先生は、「緊張する それは君がたくさん努力してきたあかし だいじょうぶ むねをはって めいっぱい楽しめ」としたため、4年生の出入口に掲示されています。

練習した書き初めの焚(炊)き上げは、1月18日(土)13:30(点火:10分後)諏訪神社のとんどで行われます。清書は、各クラスに掲示します。

作品に込めた思いが龍のような炎となって高く立ち昇り、目標が成就できますように!

12月24日(火)門松設置

「梅結び 笑う門には 福来る 門松たてて 繁栄願う」

お正月には年(歳)神様が各家を回るといわれています。 年(歳)神様が家を見付けやすいように、家の目印として松の飾りを立てたことが門松の始まりです。

今年も龍王小学校の門松は、東光会の作業班6名の方による手づくりです。新鮮な材料で飾ろうと、極寒の早朝より龍王山に入り松や梅、南天などを切り出し準備してくださいました。昨年に続き2回目ということもあり、手際よく短時間で豪華な門松を仕上げてくださいました。東光会の作業班のみなさま いつもありがとうございます。

竹を縛ってある縄の結び目は、龍王小学校の校章にちなんで「梅結び」という技法を施してくださいました。複雑な結び方のため、固い絆という意味合いがあります。また、古くから魔除けの縁起物とされていた梅をモチーフにしていることから、無病息災という意味があるほか、厳しい冬を乗り越えて花を咲かせる様から、運命向上の願いも込められる結び方です。また、竹の節をからめて斜めに切る切り口は、笑っている口に見えることから「笑う門には福来る」とも言われています。斜め切りは「福を招く」を切り方です。「福」を願い、いろいろな技術がちりばめられています。

近くにお越しの折には、是非じっくりとご覧ください。きっと幸福が授かることでしょう。

12月17日(火)龍王山植樹及び清掃活動

「龍王山 記念の植樹 桜の木 森をきれいに 憩いの場所に」

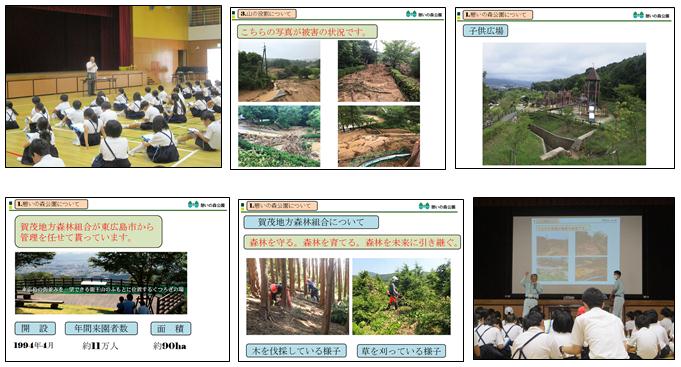

12月18日(水)付の中国新聞東広島版「学校見守る龍王山 感謝の植樹」でも紹介されましたが、4年生が総合的な学習の時間「ふるさと新発見!龍王山」の学習で龍王山を訪れました。

龍王山の頂上(575m)付近に12本の桜の木(ソメイヨシノ2年もの)の植樹をしました。また、麓の登山道などでは清掃活動(落ち葉拾い)をして訪れた方が歩きやすいようにしました。

植樹した桜は来春には蕾をつけるかもしれないとのことです。児童は現在10歳で1/2成人式の年です。10年後には二十歳の成人式です。その時には龍王山の頂上や展望台から見下ろす位置にも満開の桜が咲きそろうことでしょう。

山を所有する東光会の会長さんからは、「憩いの森公園を好きになってください。」との言葉をいただきました。憩いの森公園に年間約10万人もの人が訪れるそうです。龍王山を守り育てるために東光会の方や賀茂地方森林組合の方などたくさんの方が関わっておられます。

12月9日(月)~13日(金)第3回あいさつ運動

「あいさつで 人とつながり 赤羽根で ふだんのくらし しあわせのぞむ」

第3回あいさつ運動がありました。地域の方や民生児童委員の方、龍王女性会の方、保護者合わせて延べ80名の方が協力してくださいました。

月曜日よりも火曜日と日を重ねるごとにあいさつの輪が広がっていきました。

「人と人とのつながりは『あいさつ』から始まります。」 住民自治協議会の会長さんがいつも言われる言葉です。

今回は児童会主導の「赤い羽根募金」も同時に行われました。

児童会では「赤い羽根募金」の活動をしている団体があることを知り、調べていくと自分たちが集めた募金が地域の福祉で活用されることが分かりました。そこで「赤い羽根募金」に取り組もうということになりました。

毎朝あいさつ運動と同時進行で募金を呼びかけました。たくさんの児童が関心をもって協力してくれました。

集まった募金は、社会福祉協議会に寄付されました。

12月12日(木)第9回龍王ちゃれんじルーム

「ヨーヨーの スリープのひみつ 心臓部 空転・引き寄せ ボールベアリング」

今回も近畿大学工学部機械工学科ソフトメカニクス研究室の松野孝博先生に「スリープヨーヨー作り」をご指導いただきました。

最初に近畿大学工学部機械工学科の先生方の研究内容の紹介がありました。ロボット 惑星探査 振動工学 固体力学 生産加工学 熱物理学 など多岐にわたる研究をされています。

いよいよ「スリープヨーヨー」作りです。「スリープヨーヨー」は、ヨーヨーを投げるとストリング(ひも)が最も伸びきったところで空回りします。 この空回りを『スリープ』と呼びます。昔遊びのヨーヨーはスリープしないのに、なぜスリープヨーヨーはスリープするのでしょうか?

その仕組の秘密は主に 1.ヨーヨーとストリング(糸・紐)が固定されていない 2.軸にベアリングを搭載 3.ギャップ(ヨーヨー本体の幅)が広い の3つです。

その中でもスリープヨーヨーの心臓部でもあるボールベアリングについての説明が中心です。ベアリングの歴史は古く2000年前の「ころ」による摩擦の軽減に遡ります。今では自動車(100~150個)や新幹線、ジェット機など様々なものに使われて欠かせないものになっています。身近なものではローラースケートやベイブレード、CDドライブにも活用されています。

3Dプリンターで作られたボディでヨーヨーを作り始めました。学生さんの支援もあり、順調に作り上げました。

でき上がったヨーヨーでスリープを試みようとしますが、なかなかスリープしません。しかしスリープをマスターすると、「犬の散歩」や「ブランコ」などの技が次々にできるようになった児童もいました。技をマスターしようと、松野先生や学生さんの周りには自然と輪ができていました。

「おもちゃの科学」 おもちゃにはたくさんの科学が積み込まれています。 「二足歩行ロボットづくり」や「スリープヨーヨーづくり」を通して、松野先生からたくさんのことを学びました。ありがとうございました。

12月10日(火)総合的な学習の時間 活動交流会

「伝えよう 他学年にも つなげよう 芽生えた自信 龍王サミット」

「つなげよう 龍王サミット2024」が開催されました。3年生以上の学年が総合的な学習の時間で探究した内容を発表しました。龍王住民自治協議会の方や市役所の方、社会福祉協議会の方が来てくださり、アドバイスをいただきました。

また、2年生が3年生の発表を参観、3年生が4年生の発表を参観というように他学年との交流も行われました。他学年からの鋭い質問にも、自分たちが学習したことをふり返りながら友達と相談しながら答えることで、学習内容を自分たちのものとしてより深めていました。担当からはこのサミットを通して、児童に「自信が芽生えた」と結ばれました。

各学年の主な発表内容は次の通りです。

3年生:「町のお宝をみつけよう」 「諏訪神社」「サタケ」「サンスクエア図書館」

4年生:「ふるさと新発見!龍王山」「未来へ やさしさ新発見!」 「龍王山のひみつ」「西日本豪雨の被害を受けた龍王山はどのように復興したか」「誰もが暮らしやすい龍王地域にするために」

5年生:「安全な町づくり」 「自分や家族、地域を災害から守るには私たちに何ができるのだろうか」

6年生:「龍王地域未来プロジェクト」 「人とつながる」「自然を守る」「地域をきれいにする」「伝統を残す」

12月6日(金)龍王学校美術館

「工夫して 作品づくり 力作だ チームで生み出す 龍王美術館」

今回は「校歌」に挑戦! 書道クラブ全員でチームワークよく校歌を毛筆で書き上げました。文字にすると、言葉の意味がよく分かります。

緑階段(体育館に一番近い階段)には、各学年の児童の作品が展示してあります。力作ばかりです。また、日本語学級には在籍している児童の国旗が掲げてあります。学校にお越しの際には、是非ご覧ください。

12月2日(月)4年生防災倉庫見学

「備えあれ 緊急時に 1週間 水や食料 毛布やタオル」

「防災倉庫に食料が入っていると思う人?」という問いかけに、大半の児童が手を挙げました。

「この中には食料は入っていません。」と、龍王自主防災会の方からの返答。以前は避難してから3日分までは各自で食料を準備することになっていましたが、1週間に伸びたそうです。

今回の防災倉庫の見学は、最初に倉庫を見学して質問に答える形で行われました。Q:「発電機やガソリンは何のためにあるのですか?」A:「停電することがあるので、ガソリンを燃料にして発電機で電気を起こします」 Q:「巻いてあるスポンジのようなものは何ですか?」A:「パーテーションとして壁になります」 Q:「トイレはどうやって使うのですか?」A:「水道が止まって流すことができないので、固めて処理します」 その他にQ:「スコップが何でいっぱいあるのですか?」 Q:「バケツがたくさんあるのはなぜですか?」 Q:「ハンマーやバールは何に使うのですか?」 などなど疑問がたくさん出ました。

4年生は社会科「自然災害からくらしを守る」の単元において、自然災害から地域の安全を守るための学習をしています。この単元は、来年5年生の総合的な学習の時間「安全な町づくり」に繋がります。

11月27日(水)クリーンプロジェクト

「なぜここに? 責任もった モラル・マナー クリーンな地域 未来プロジェクト」

6年生によるクリーンプロジェクトが行われました。地域の方や保護者合わせて14名も参加してくださいました。

6年生は総合的な学習の時間に「町の未来」について考えています。クリーングループでは地域をきれいにしたいと考え、4つのグループに分かれて、校区のクリーン作戦を展開しました。

およそ1時間の活動でしたが、相当量のゴミを集めました。

拾ったものを学校で分別しました。ペットボトルや缶、ビンがありました。なかには飲みかけのものも。特に多かったのは、タバコの吸い殻です。他にはライターや乾電池、モバイルバッテリーまでも…。分別する児童も、大変困っていました。ポイ捨て厳禁の国シンガポールでも、トップは常に『タバコの吸い殻』だそうです。大人のマナーやモラルが問われます。

児童からは、「こんなにもゴミがあるとは思わなかった」「龍王地域がきれいになってよかった」「休みの日にも拾おうと思います」「地域をきれいにするために後輩にも引き継いでほしい」などの感想が出ました。

11月22日(金)数字で見る ▢のひみつ

「100万円 硬度7でも 油断なく 歯産形成 予防第一」

1本約100万円 歯医者さんに聞いた歯1本の価値です。

「20本」は子どもの歯の数、「28本」は大人の歯の数です。このことは、子どもは2000万円 大人は2800万円の財産をもっていることになります。

11月8日の「いい歯の日」にちなんで、今月の保健室前の掲示は「数字で見る歯のひみつ」です。

歯の表面のエナメル質の硬さは、1~10で硬さを表すモース硬度で「7」。骨は4~5、爪は2.5です。人の体の中で一番硬いのが歯です。こんなに硬くても虫歯菌は酸を発生させて歯の表面に穴をあけてしまいます。

歯ブラシで取り除ける歯垢は約「6割」。残りは歯間ブラシなどを使って取り除く必要があります。

一番力持ちの歯は、「6番目」にある歯(第1大臼歯)です。体重の2倍もの重さを支えられます。6歳ごろに生えるので6歳臼歯とも呼ばれます。かみ合わせの基本にもなる大事な歯です。

理想的な咀嚼(そしゃく)回数は、「30回」。30回噛むと、臓器の負担も減り、栄養の吸収・消化がよくなります。また、唾液が出やすくなるので虫歯の予防にもなるそうです。

80歳の人に残っている歯の本数は一人当たり平均「17本」です。

人間の歯の重さは全体で約「40g」です。1本は1円玉と同じくらいの1gです。

この1年間で歯医者さんへ歯科検診に行った人は「2人に1人」です。

保健室の先生からのことづてです。「健康診断の結果、歯以外にも治療が必要な場合は今年中に治療を受けて、健康な体で新年を迎えましょう。」

11月20日(水)地震避難訓練(休憩時間発生)

「無事確認 1,085名 避難場所 細心注意 落ち着き行動」

休憩時間に発生した地震対応の避難訓練のため、事前に避難経路や避難場所、避難方法を指導しての訓練になりました。南海トラフ巨大地震(発生時、東広島市の予想最大震度6弱)を想定しての訓練です。

避難場所は職員駐車場とグランド2か所に分かれています。人数確認のため、地震が収まったらグランドに避難した児童は駐車場に移動しました。15分40秒後に1,085名の安否が無事確認されました。大人数なので日ごろから出欠人数を十分把握し、活動や役割分担には細心の注意を払っています。

グランドからの児童が合流するまで、児童はたいへん静かに待つことができました。

校長先生からは、「家具が倒れているかもしれない」「ガラスが降ってくるかもしれない」「海の近くだと体育館の屋根くらいの津波が来るかもしれない」などの話があり、児童は訓練の重大さに気づいているようでした。

11月14日(木)第8回龍王ちゃれんじルーム

「竹ひごや クリップ使い ロボットを バランスとって 二足で歩く」

第8回の龍王ちゃれんじルームの講師は、近畿大学工学部機械工学科ソフトメカニクス研究室の松野孝博先生です。先生はソフトロボティックスがご専門です。柔軟なセンサ(ソフトセンサ)、柔軟物を用いた機構やロボット(ソフトメカニクス、ソフトロボティックス)、また、これらを応用した生物模倣ロボット、食品用柔軟グリッパ、吸着機構などの研究をされています。IPMCセンサ内蔵ソフトハンド(下の画像)は、これまで困難であった食品などの柔らかい物をつかみ、パック詰めするロボットの実用化に貢献されています。(HP国立研究開発法人産業技術総合研究所)

今回は、松野先生の研究にも繋がる「二足歩行ロボット」を作りました。左右にゆれながら坂道をトコトコ歩く、二足歩行の「坂道ロボット」です。準備物は、紙皿(直径18cmのもの) 目玉クリップ2個 竹ひご ビニールテープ 25mmビー玉 です。足は紙皿を6等分して作りました。

坂道でロボットをゆらすとゆっくり歩き始めました。ロボットが坂道でゆれて傾くと片足に重心が移り、反対の足は浮いて振り子の原理で前に動きます。倒れずに歩き続けるためには、「やじろべえ」のようにバランスをとりながら左右にゆれ続けなければなりません。

誰もが準備できる簡単な材料でできる「二足歩行ロボット」に児童は大喜びで、坂の傾斜や重りの位置を変えたりしながら歩かせていました。

ヒトは足だけでなく手や上半身などでバランスをとりながら、筋肉や関節を上手に使って歩いていることに気づかされました。

11月9日(土)龍王フェス2024

「一生懸命 虹色空に 羽ばたいて 夢に向かって 届いたメッセージ」

本年度のテーマは「夢に向かって羽ばたけ」です。

1年生「なかよし1ねんせい!」 1年生のテーマは「なかよし」です。音楽で学習した「きらきらぼし」、運動会で踊った「ジャンボリーミッキー」のダンスなどを、188名が元気いっぱいみんなで力を合わせて表現しました。声も響いていました。

2年生「青空 ぐんぐん」 2年生のテーマは「ぐんぐん」です。青空の下で遊ぶように元気いっぱいに「ぷっかりくじら」「青い空に絵をかこう」など5曲を、178名が集中・メリハリ・笑顔いっぱいで表現しました。虹色の花が輝きました。

3年生「星空コンサート」 学年目標は「スター」です。一人ひとりがスターのように輝き、体育館いっぱいに音と笑顔の輝きを、183名全員のリコーダー、鍵盤ハーモニカや打楽器、歌声の美しい音色とセリフで届けました。「ビューティフルネーム」最後にそれぞれ自分の名前を届けました。

4年生「心を音にのせて~愛と希望~」 「スーパーカリフラジリステックエクスピアリドーシャス」「もののけ姫」「怪獣のバラード」を、音に心をのせて仲間とのハーモニーを大切に合唱や合奏でお届けしました。呼びかけの202名の「一生懸命コール」もそろっていました。

5年生「Heartful Harmony」 学年目標は「心」です。リコーダー奏「ビリミリオン」、合奏「アフリカン・シンフォニー」、合唱「マイバラード」の3曲を全員が心を躍らせ、168名が心を一つに、心を動かす演奏でお届けしました。アンコールの手拍子や掛け声をもらいました。

6年生「創作表現『龍王の夢』」 6年生のテーマは「The Best」です。龍王地域の過去・現在・未来について、箏や太鼓、歌やダンス、合唱で、7代目6年生165名が心を一つにして表現しました。アンコールの掛け声で再登場演技しました。写真撮影のポーズもきまっていました。

11月3日(日)こころんフェスティバル

「『こころん』で 新聞パネル 説明す 暮らし幸せ 福祉をさらに」

「福祉」って、誰か 特別な人のことだと思っていませんか?「ふくし」は「ふだんの くらしを しあわせに」することです。

すべての人々が安心して暮らせる福祉のまちをめざした「東広島健康福祉まつり『こころん フェスティバル』」(11/3東広島運動公園)に4年生10名が参加しました。

4年生は総合的な学習の時間「未来へ やさしさ新発見!」の学習で、誰もがくらしやすい龍王地域にするために大切なことを考えてきました。車いす体験やアイマスク体験、点字体験などを通して、実感として福祉の大切さを感じてきました。その学びを新聞にまとめて、「こころん フェスティバル」でパネル展示し、見に来られた方々に説明しました。

当日は、地域の方や講師として教えてくださった方などたくさんの方が来てくださいました。参加した10名の児童は、積極的に学習の成果と福祉の大切さを伝えることができました。

10月31日(木)なかよし美術館

「なかよしの 学習成果 美術館 俳句や短歌 動物ひみつ」

なかよし学級の廊下の掲示板が美術館のような賑わいになっています。

図工の作品だけでなく、国語や生活科などの作品も掲示してあります。いくつか紹介します。

短歌「祖母のいえ かきくいながら 釣りしてた かわをみてたら たかくとぶはや」

「さんかん日 ほけんの時間 心のこと なやみやふあん そうだんしよう」

俳句「マツタケの たきこみごはん いい香り」

稲刈りをした時の感想 「たいへんだったことは、カマで稲を刈ることです。とてもかたくてたいへんでした。手を切らないように、稲の上をしっかり持ちました。」「むずかしかったことは、稲の量をどれだけとればいいかです。コツは少し力を入れて『ザック、ザック』と切ることです。」「稲を結ぶことがむずかしかったです。」

ウサギのひみつ「ウサギの耳は、なぜ長いのでしょうか。敵がたくさんいるので、敵が近づくときの小さな音をよく聞くために役立ちます。」ホッキョクグマのひみつ「なぜ氷の上で歩けるのでしょうか。足の裏に毛がびっしり生えているからです。」(筆者が漢字に直したところがあります)

日々、更新されています。

10月28日(月)掲示物・展示物いろいろ

「旬ザクロ お化けカボチャに 秋言葉 新鮮話題 季節を感じ」

毎年10月31日に行われる「ハロウイン」。龍王小学校にも図書室にお化けカボチャが登場しています。本を借りると重さ当てクイズの応募用紙がもらえます。広辞苑の重さ3.3kgと比べて重さを当てます。正解に近い10位までのみなさんに「おはなしの森」の方が作られた素敵なプレゼントがもらえます。チャレンジしてみましよう。

旬 校長室の前に直径9cmもあるりっぱなザクロの実が飾られています。初めて見る児童も多く、何だろうとのぞき込んでいます。また1階の靴箱のところの掲示板には、書道クラブの児童が書いた「秋に関する言葉」が書かれています。

長年にわたり子どもたちに親しまれている絵本「ぐりとぐら」シリーズなどで知られる児童文学作家の中川李枝子さんが10月14日にお亡くなりになりました。89歳でした。「ぐりとぐら」のシリーズはあわせて22作が出版され、国内での発行部数はシリーズ累計で2200万部あまりとなるベストセラーです。アジアやヨーロッパなどの14の国と地域でも翻訳され、海外でも累計で250万部あまりが発行されているそうです。

10月7日(月)拠点地校交流

「1年ぶり 龍王小で また会えた 溢れる笑顔 私もうれしい」

2年5組に西条特別支援学校よりお友達がやって来ました。龍王小学校校区に住んでいるお友達です。

交流の内容は、次の通りです。

最初にお友達からのあいさつがありました。 1.歌「青い空に絵を描こう」 いきなり大きな声で元気な歌が始まりました。「エイ!ヤァー!」と、掛け声とみんなの動作がそろっていたので、緊張がほぐれてきた様子でした。 2.「だるまさんが転んだ」 みんなと一緒に「はじめの第一歩」と進みました。お友達は2回オニになりました。 「だるまさんがころんだ」口の動きと声を聞き取ってみんなが動き始めました。そして、自分の名前の音と同じ数進んでタッチしました。 3.「猛獣狩り」 動物の名前と同じ音数の人数が集まり、手をつなぎました。 4.「じゃんけん大会」 代表の人とじゃんけんをして、勝つかあいこだと次のじゃんけんに参加することができ、最後まで残った人が優勝です。 5.「校歌」 みんなで龍王小学校の校歌を歌いました。

来てくれたお友達は、終始ニコニコ笑顔で過ごしてくれました。お友達を取り巻く輪がどんどん大きくなっていきました。

交流した児童からは、「2回目に会えてうれしかった」「お友達がうれしそうなので、私もうれしい」「来てくれてありがとう」「来年も会いたい」「うれしそうだったので、2年5組はいいクラスだとわかってもらえた」「感動したと思う」などの感想が出ました。

最後にそれぞれが折った折り紙をプレゼントしました。うれしそうな笑顔を返してくれました。

2年5組のやさしさが溢れる交流になりました。

10月17日(木)化学ペンで絵を描こう

「あら不思議 一瞬にして 色変わり 酸性・アルカリ でき上がりイメージ」

第7回龍王ちゃれんじルームは、「化学ペンで絵を描こう~『酸性』と『アルカリ性』」。

6年生は「水溶液の性質『酸性』と『アルカリ性』」をまだ学習していないので、予習を兼ねた内容になりました。

まず「酸性」と「アルカリ性」について学び、人々の生活や環境に及ぼす影響を考えました。そして、3種類の水溶液をリトマス紙や赤キャベツ液、BTB溶液で判定しました。

「光の三原色」「色の三原色」の説明を聞き、いよいよ楽しみにいていた「化学ペンで絵を描こう」の始まりです。あらかじめ描かれたキャラクターや花に綿棒で指示薬を塗っていきました。メチル・レッド(⇒黄) BTB溶液(⇒青) フェノールフタレイン(⇒赤) などの指示薬の変色を利用して塗り絵をしていきます。混合液も可能です。でき上がりをイメージしながら塗っていきました。

塗ったものに薄い炭酸ナトリウム水溶液=炭酸ソーダ(アルカリ性)をスプレーで吹きつけると、あら不思議、一瞬にして色が変わり、「オーッ」と大きな感嘆の声が上がりました。

「くらりか」様による講座は、今回が最後になります。児童や保護者の代表から感謝の気持ちを伝えました。

いつもたくさんの教材を準備してくださいました。実験や科学工作をするだけでなく、どうしてそうなるのか原理まで考えさせる内容でした。龍王夏まつりにも参加してくださり、初めての取組みにも関わらず児童をサポートしてくださいました。いつも「ふしぎ」「びっくり」「やってみたい」がいっぱい詰まった講座をしていただき、ありがとうございました。おかげをもちまして「科学の芽」がいっぱい育ってきています。

10月10日(木)稲刈り

「鎌を持ち 稲刈り体験 靴汚れ 匂い・風・色 研ぎ澄ます五感」

5月21日に植えた苗が稲穂になり黄金色に輝いています。今日10月10日は晴れの特異日、1964年に東京オリンピックの開会式が行われた日です。絶好の稲刈り日和となりました。

本年度は保護者の希望者にも呼びかけて行いましたが、保護者も初めて稲刈りを体験する方が多く、事前に地域の方から刈り方や役割を教えていただき児童を迎えました。

児童は最初に稲の刈り方の説明を聞き、保護者から手渡された新品のノコギリ鎌を緊張気味に持って田んぼに向かいました。3~5株刈ると藁を使って束ねました。ギュッギュッと力を入れて束ねることを教わりました。ぎこちない刈り方をしていた児童も、回を重ねるごとに上手になっていきました。刈った稲はコンバインまで運び、脱穀をしました。ぬかるんでいるところもあって、靴が泥だらけになりました。

あまったところはコンバインで刈るとあっという間に刈ることができました。最後のクラスは稲刈りのたいへんさとコンバインのすごさを体感しました。

地域の方や3年生の保護者合わせて総勢40名の方のお手伝いをいただきながら、順調に稲刈りを行うことができました。

閉会行事で、校長先生からは「匂い 風 色」のお話がありました。

田んぼの黄金色と田んぼの持ち主の方が植えられているコスモスとの対比がとても美しく、すがすがしい気持ちで帰路につきました。

管理をしてくださった持ち主の方や地域の方、保護者の皆様 ご協力いただきありがとうございました。

10月3日(木曜日) 手洗い名人になろう

「手洗いで 救える命 100万人 自分で守り みんな笑顔に」

「世界手洗いの日」があるのをご存じでしょうか?

世界で、5歳の誕生日を迎えずに、命を終える子どもたちは年間520万人。その原因の多くは、予防可能な病気です。もし、せっけんを使って正しく手を洗うことができたら、 年間100万人もの子どもの命が守られ、また、下痢によって学校を休まなければいけない子どもたちが大幅に減ります。

自分の体を病気から守る、最もシンプルな方法のひとつが、せっけんを使った手洗いです。

途上国の子どもたちも、日本の子どもたちも、世界のみんながいっしょになって、いろいろな組織や企業がいっしょになって、手をあらう、ということを通して、手をつなぐ。ひとつになる。そんな日がやってきます。

手をあらって、手をたたいて、楽しく、笑いながら、そのつながりを世界に広げていく。

10月15日は、世界手洗いの日です。 [ユニセフ(UNICEF:国連児童基金)]

本校でも、3年生を対象に養護教諭が中心になって「手洗い指導」を行いました。

~手洗い実験の流れ~は、次の通りです。

1. 汚れに見立てたローションを手全体につける 手のひら 手の甲 手首 つめ 指の間 指のつけね (重点的に洗う時も同じ) 2. 自分のいつも通りの手洗いをする 3. ペーパーでふく 4.ブラックライトで洗い残し(手のひら・手の甲など)を確認する

ブラックライトを照らすと、汚れが残っているところがくっきりと白く浮かび上がり、自分が洗えていないところを確認することができました。手首にゴムをしていると、そのまわりに洗い残しが多くありました。

その後、洗えてなかったところに石けんをつけて重点的に洗うと、とてもきれいになりました。児童からは、「いつもの洗い方だと思ったより洗えてなかった」と、きれいになりとても嬉しそうでした。養護教諭からは、「ハンカチで手をふくまでが手洗いです。」と付け加えられました。

きれいなハンカチを準備して、手を洗って清潔を保ち、健康で楽しい生活を送っていきましょう。

9月27日(金) 龍王の絆

「異学年 ロング休憩 遊びの輪 たてわりメンバー 龍王絆」

今日はロング昼休憩。いつも一緒に掃除をしている「たてわり班のメンバーと遊ぶことで、異学年同士の仲を深める」ことを目的に昼休憩を使って龍王の絆が行われました。班ごとにあらかじめ決められた活動場所に行き、遊びをはじめました。

それぞれの班の遊びの内容は次の通りです。

「だるまさんが転んだ」トランプ「ばばぬき」「じじぬき」「神経衰弱」「ウノ」「じゃんけん大会」「しりとり」「黒板しりとり(黒板に絵を描いてしりとり)」「ビンゴ」(1~30を言う)(ビンゴマシンとビンゴカードを使って)「ジェステャーゲーム」(ゴリラ・トラなど動物系が多かった)「ナンジャモンジャ」「イス取りゲーム」 などなど。

聞きなれない「ナンジャモンジャ」ってなんじゃ?

「ナンジャモンジャ」 頭と手足だけの謎生物ナンジャモンジャ族が描かれたカードが中央の場に次々とめくられるたびに、その人のセンスで面白おかしい名前を付けたり、わざと他の人が覚えにくそうな名前をつけたりしてそれを全員で覚え、以降、めくられたらその名前をいち早く叫ぶことで溜まったカードを獲得し、集めた枚数を競うゲームです。

この活動を通して、班での絆がより深まったことでしょう。いつものたてわり班掃除の時とは違って、うれしそうな楽しそうな表情が多く見られました。

たてわり班掃除もこれまでよりずっと磨きがかかることでしょう?

9月17日(火)~20日(金)第2回あいさつ運動

「新腕章 つけて門横 あいさつを 教室回り 元気をもらう」

残暑厳しい中、今回も地域の方や民生児童委員の皆様、保護者の方が学校に来てくださり、児童会のあいさつ委員と一緒にあいさつ運動を行いました。龍王女性会の方も東北町交差点や立田屋さんの前などに立ってくださいました。4日間で延べ60人以上の方にお世話になりました。

また、今回から腕章が新しくなりました。以前は児童のみつけていましたが、保護者や地域の方にもつけていただき、より一層あいさつ運動らしくなりました。

校門でのあいさつ運動が終わると、委員会の児童があいさつをしながら各教室を回ります。教室からは大きな声であいさつが返ってくるので、子どもたちから元気をもらおうと進んで参加してくださる方もおられます。

最終日には、あいさつ委員会以外の児童も加わってたいへん盛り上がりました。

これからも元気なあいさつが響く学校になるよう願っています。

9月18日(水)龍王ちゃれんじルーム 「風力で発電しよう~『回転運動と発電』~」

「モーターと プロペラ使い 発電を 体験通し 理解深める」

第6回のちゃれんじルームも「くらりか」の方にお世話になり、風力発電の実験をしました。

まず、工作用紙で作成したプロペラを折り曲げるところから始まりました。このプロペラの角度調整によって発電量が変わるので、慎重に曲げていきました。そのプロペラをモーターにつけ、ペットボトルの台に取り付けて風力発電機の準備完了です。

実験1 モーターにつけたプロペラをドライヤーの風で回してテスターで電圧を図り、発電していることを確かめました。次にLEDに接続して風を送ると赤色に光り、ペットボトルの中の水と相まってより赤色に染まり感動の声がもれました。2つの発電機をつないで、片方のプロペラに発電用として風を送ると、もう一方のプロペラに電流が流れて回ることも確認しました。

実験2 発電機にコンデンサーを取り付け、風を送り蓄電しました。蓄電したコンデンサーを電卓に接続して計算したり、LEDを点灯させたりしました。

風力発電の原理が分かったところで、本物の風力発電の構造について学習しました。実際の大型風力発電機は羽の長さが50m、高さが130mにもなるそうです。また、発電方式の長所・短所についても考えました。

6年生がこれから学習する内容も含まれていて少し難しかったのですが、体験・活動をすることで風力発電についての理解をより深めることができました。このような科学教室を実施してくださる「くらりか」様 いつもありがとうございます。

9月11日(水)平和の集い2

「心こめ 平和を願い 鶴を折る 千羽に仕立て 平和シンボル」

8月6日の平和の集いの市役所総務部の方の講話「東広島市の平和の取組み」の後に、平和への願いを込めて一人一羽ずつ鶴を折りました。鶴を折る前に平和への願いを折り紙の裏側に書いて折り始めるクラスもありました。

その時に折った1000羽の鶴を、今日家庭科クラブの5・6年生が千羽鶴に仕立ててくれました。一羽一羽丁寧に心を込めて、針と糸を使って仕立てていきました。

でき上がった千羽鶴は、一年間「龍王小の平和のシンボル」として校内に掲示します。

11日(水曜日)の児童朝会では、夏休み(7/26)に東広島市内の小学校の代表が参加した平和学習バスの報告がありました。

梶矢文昭さん(当時1年生・6歳)の被爆体験講話ではどんな被害にあったかや、いつもの暮らしの大切さについて話されたそうです。

平和の灯の火は、昭和39年(1964年)8月1日に点火されて以来ずっと燃え続けており、雨の日も消えることはないそうです。台座は「両手を広げた形を抽象化したもの」になっています。世界に核兵器がなくなり平和になったら消えると言われています。

児童のみなさんが平和バスに向けて折った鶴は、平和を願う原爆の子の像の後ろにあるボックスに捧げられました。

9月5日(木)寝ソベリア

「クラピアと 芝生の広場 寝ソベリア リラクゼーション(relaxation) くつろぎ空間」

児童数の増加(R.6.9.1現在1,080名)に伴い、昨年度からプレハブ校舎ができました。狭い空間で、児童がストレスを感じることがないようにという配慮で、昨年縦5.5m×横6.5mの大きな人工芝が設置されました(呼称:芝生広場)。土足禁止になっており、座って話をしたり自由に寝転んで遊んだりしてリラックスできるようになっています。

近くには竹馬や一輪車、ホッピングもあり、休憩時間には児童お気に入りのくつろぎの空間になっています。

また、保健室前の学年園に向かう通路に、雑草対策と緑の少ない龍王小学校に緑を、そして芝生のように寝転べる空間を(校長先生の構想)ということでクラピアという植物を植えています。4月25日の植え付けの時には9cm×40ポット植えだったものが、4か月たった今 幅2.7m×奥行8.7mにほぼ広がっています。龍王小学校第2の寝ソベリアになりつつあります。

尚、Mazda Zoom-Zoomスタジアム広島の寝ソベリアは指定席になっていますが、龍王小学校の寝ソベリアは指定席ではありません。誰でも自由に利用できます。

8月23日(金)憩いの森セミナーハウス

「欠かせない 存在である 龍王山 未来へ残そう! 秘密を探り」

4年生が遠足で登ったなじみの深い龍王山。その龍王山のことをもっと知りたいと、5月30日(木曜日) には4年生の総合的な学習の時間「ふるさと新発見!~龍王山の秘密をさぐろう~」で賀茂地方森林組合の方に講話いただきました。森の役割と管理、木の利用の仕方、災害への向き合い方などです。(4学年のページより)

昨年に引き続き講話いただき、森林組合の方も「学校との繋がりができたと喜んでおられる」と聞いています。

その学びの足跡を1枚の模造紙にまとめました。

「燃料となる木」「水の貯え」「多くの生物」「豊かな森」「間伐材」「家族が集う」「防災」などです。

そして「~龍王山は私たちの生活に欠かすことができない大切な存在 この私たちの宝物を未来へ残そう~」と結んであります。

その作品を「憩いの森セミナーハウス」に展示させていただいております。

また、7月14日(日曜日)に行われました「第22回龍王山で描こう写生大会」に雨にも負けずに描いた力作も展示してあります。

東広島「憩いの森公園」HPにも、「龍王小学校4年生学習成果物の掲示」「写生大会を開催しました」として掲載していただいております。

憩いの森にお越しの節は是非セミナーハウスにもお立ち寄りいただき、児童の作品をご覧ください。

8月9日(金)ちゃれんじルーム 広島大学天文台

「天文台 はるか『かなた』の 星望む どでかいスケール 一同驚愕」

夏の星座を観察しよう~「天体観測」~

龍王ちゃれんじルームのメンバーとその家族合わせて60名以上で、三永にある広島大学東広島天文台に行きました。

最初は、3Dメガネをかけて四次元宇宙シアターの立体映像を楽しみました。スクリーンに土星が出てくると、「ちっちゃい」とつぶやきがありました。「土星は太陽の内側から数えて6番目を回っている惑星で、太陽の周りを一周するのに地球の時間で30年かかります。」という説明を聞き、驚きの声が上がりました。

次に屋上に出て、実際に夏の星座を観察しました。北斗七星や北極星、天の川などの説明がありました。たくさんの星がくっきりはっきり見えました。

いよいよ、2006年4月に国立天文台より附属東広島天文台へ移設され、観測が行われている有効径1.5m「かなた」望遠鏡(旧称・赤外シミュレータ)の観望です。反射型望遠鏡の主鏡の直径が大きいほど、暗くて遠い天体まで見通すことができ、国内に設置されている望遠鏡としては5番目の大きさを誇るそうです(2021年現在)。

「かなた」望遠鏡が設置されているところに一歩足を踏み入れた途端、誰もがスケールの大きさにこれまた驚愕でした。

最初に月のクレーターを見せていただきました。教科書に出てくるような画像?にびっくりです。次に「かなた」望遠鏡が電動で向きを変え、途方もない距離 約400光年先の星であるアルビレオ(はくちょう座β星)を観察せていただきました。(ちなみに1光年は約9兆5000億kmです。)そんな星を観察できるなんて、もう夢のような世界でした。

広島大学宇宙科学センター長様には大変お世話になり、ありがとうございました。

みんなとても満足そうな顔で天文台を後にしました。帰りの車の中でも、会話が弾んだことでしょう。

8月5日(月)「総合的な学習の時間」夏季校内研修

「校歌歌詞 歴史を語る 過去・未来 集大成は 『龍王の夢』」

開校以来6年間創り上げてきた龍王小学校の「総合的な学習の時間」カリキュラムを先生方みんなのものにしようと、各学年部の代表が中心になり夏季校内研修を行いました。龍王地域の歴史を端的に物語っているのは、作家 小林 豊 氏 作詞の校歌です。集大成である6年生の「龍王の夢」に向けて学年の縦の繋がりや、どのように龍王地域の過去・現在・未来を結び付けていくかを意識して研修を進めていきました。

3年部:「町のお宝をみつけよう Part1.」

諏訪神社の見学を通して、宮総代の方に神社の構造や造りなどについての説明を受けました。境内には、恵比寿神社・大橋神社・秋葉神社・穀神社もあります。

4年部:「未来へ! 優しさ新発見」

車いすの操作・介助方法・声掛けのポイントを知り、実際に車いす体験をしました。また、点字も体験しました。社会福祉協議会・点訳グループ「コスモスの会」の方にお世話になりました。

5年部:「安全な町づくり」

クロスロードゲームを体験し、防災・減災について考えました。社会福祉協議会の方にお世話になりました。

6年部:「龍王地域未来プロジェクト1.・2.」

「龍王の夢」に向けての学習内容を知り、そこにつながる各学年の学習内容について考えていきました。また、龍王小学校建設時に地下から出土した遺跡を見ながら、龍王地域の歴史について東広島市出土文化財管理センターの方の話を聞きました。「ゆうりんさん」や「郡八幡宮」近くの遺跡も見学しました。

8月6日(火)平和の集い1 東広島市

「穏やかな 時間に感謝 過去を知り 未来見つめる 平和学習」

本年度の「平和の集い」は、「東広島市の平和の取組み」を市役所総務部総務課の方から教えていただきました。スライドを交えながらどの学年の児童にも分かりやすく説明してくださいました。

講話内容は次の通りです。

79年前の8月6日原子爆弾を積んだB29が安芸津から西条の上空を通り、広島市に向かいました。広島に落とされた原子爆弾のきのこ雲は、東広島からも見えました。下の画像が大沢田池(東広島医療センター)から午前10時ごろ見えた「きのこ雲」の様子です。東広島の病院や学校からたくさんの人が、広島の人を助けに行きました。今の東広島医療センターには、大けがをした人が広島からたくさん運ばれてきました。

平和のために東広島市がしていること

1.平和・非核兵器都市東広島市宣言 東広島市は、美しいまちと幸せな未来を守るため、昭和60(1985)年に、核兵器をなくし、世界を平和にすることに取り組むまちになると宣言しました。

2.平和の大切さを知り、考える 戦没者追悼式並びに平和祈念式典 巡回原爆展:戦争と核兵器のむごたらしさを伝える写真などを見て、平和の大切さを知ってもらいます。 被爆体験講話:戦争や原子爆弾の爆発を体験した人のお話を聞いて、平和の大切さを考えてもらいます。

3. 平和を受けつぎ、未来に伝える 世界中のまちと協力:世界中のまちと一緒に、平和について話し合ったり、多くの人に伝えたりする活動をしています。 平和学習バス:毎年、東広島の全ての小中学校の代表が集まって広島に行き、平和について学んでいます。

4. 原爆被爆資料展示室 市民文化センターの2階、サンスクエア図書館の隣 被爆者の物語:原子爆弾にまきこまれた東広島の人のお話や、道具、服などをみることができます。 未来に向けて:平和な未来のために、勉強したり、折り鶴を折ったり、平和のお話を聞いたりできます。

原子爆弾の被害にあって亡くなった西条町の松田敏彦さん(14歳)の話をされました。展示室には、松田さんが亡くなったときに着ていた大切な「寝巻き」も展示されています。

最後に、「穏やかな時間に感謝することが、平和な世の中につながる」と、結ばれました。

7月27日(土)龍王夏まつりちゃれんじルーム

「夏まつり ちゃれんじルーム 大盛況 科学教室 学んだことを」

龍王夏まつりに「龍王ちゃれんじルーム」が参加しました。

ステージ発表では、龍王ちゃれんじルームの活動内容を紹介しました。その後、「くらりか」の方によるシャボン玉ショーと無色の「ドラえもん」と「カープ坊や」に一瞬にして色がつく実験を披露してくださいました。

まもなくメインのちゃれんじルーム科学実験教室の開催です。心配していた前売りチケット「望遠鏡10」「浮沈子20」は、メンバーの頑張りによって完売です。第1回・第2回のちゃれんじルームで「くらりか」の方から教わったことを、今度はメンバーが先生役になって教えるのです。第3回ではこの日のためにフリップを準備したり、教室に来てくれる人を想定して分かりやすく説明したりする練習をしてきました。今日はその成果が試されるときです。

いよいよ浮沈子グループと望遠鏡グループに分かれて、科学実験教室が始まりました。

準備していた説明を順調にこなしていき、個別指導の時間になりました。説明しただけでは分かりにくい所を丁寧に教えていきました。浮沈子や望遠鏡ができ上がると、そのしくみについても説明することができました。

児童からは、「でき上がったとき嬉しそうだったのでよかった」「教えた人が『分かりやすかった』と言ってくれて嬉しかった」「いろいろな人と関われてよかった」 などの振り返りがでました。スタッフからも「児童の目の色(真剣さ)が普段と変わっていた」という感想が出ました。

科学実験教室が始まるまでは不安そうだった顔が、やり遂げた自信に満ちた顔に変わっていました。

ご指導いただいたスタッフの皆様のおかげです。ありがとうございました。

7月25日(木)職員不審者対応訓練

「不審者か? 距離間保ち 言葉かけ 時間をかせぎ 連携プレー」

児童がいると訓練内容が制限されることもあるので、本年度は夏休みに不審者対応訓練を行いました。

2名のスクールガードリーダーの方と東広島警察生活安全課2名の方にご指導いただきました。

今回は事前にどこに不審者が来るか知らされず、「自分を守ること」「不審者に近づきすぎないこと」を留意点として訓練を開始しました。

今回の訓練で学んだことは次の通りです。

・1.子どもを守る 2.自分を守る

・不審者を興奮させない言葉かけを大切にする。

・暴れる不審者の場合は、3~4人では対応できない。人数が多く集まるのを待つこと(時間かせぎ)と連携が大切である。不審者役の警察の方も、「右足をつかまれ『さすまた』で押さえられ、人数で攻めていくのが効果的であった」と述べられていました。「消火器を噴射することも、相手が弱り効果的である」とのアドバイスもいただきました。

例年だと担任しているクラスの児童を守ることだけに集中し、不審者に対してどんな対応をしているのかが見えていませんでした。しかし今回は、緊急放送後応援に駆け付けた教職員以外も訓練の様子を見ることができました。「自分のこととして訓練に参加できた」という感想がありました。

とても有意義な訓練になりました。

7月22日(月)科学研究をしてみませんか?

「なぜだろう 科学研究 湧く疑問 形式整理 入選めざせ!」

夏休みの宿題で頭を悩ませるのは、科学研究ではないでしょうか?

「何を研究しようか?」「どうしたらよいのか?」「どんなふうにまとめたらよいのか?」などなど。

おおまかな作品の形式は、次の通りです。 表紙 1.研究をはじめたわけ(研究の動機) 2.調べる方法(研究の計画) 3.内容(研究の実施) 4.結果をまとめる(整理・結論) 5.分かったこと・感想

まとめ方は、次の通りです。1.順序よく、正しい言葉で表す 2.絵や図・表やグラフでわかりやすく(写真や実物でもよい) 3.よくわからないことやこれから研究してみようと思うことも書く 4.研究してみて、思ったことも書く

【科学研究作品例】 アリの好きな食べ物調べ ダンゴムシの歩き方 糸電話 コマ遊び ウキクサの育ち アマガエルの色の変わり方 よく回る紙ヘリコプター アリじごくの研究 氷の研究 色水の温度 セミの種類となく時刻 酸性雨の研究 大きな結晶づくり 紙の性質 紙ブーメラン など

ポイントは、身の回りの生活の「ふしぎ」「びっくり」「やってみたい」です。研究を進めていく中で出てきた疑問も付け加えると、ボリュームが出てきます。

先日オジギソウの苗を希望者308名に配ることができました。私が植え替えていると、そばに寄ってきた児童が次々に疑問を口にしてきました。これが科学研究の出発点です。その疑問をどんどん調べていくと作品になります。

せっかく取り組むならば入選めざして!

7月8日(月)たてわり掃除

「異年齢 きずな深める たてわり班 6年自覚 増す思いやり」

本校は、開校当初からたてわり班活動をいろいろな場で取り入れています。たてわり掃除やロング昼休憩、6年生を送る会などです。

異年齢集団で活動することによって、他学年の児童と親しくなったり思いやりの心が育ってきたりしています。また、6年生は班をまとめるリーダーとして活躍し、他学年児童は6年生をお手本としてよりよい学校生活を送ろうとしています。

本年度は、100班に分かれての活動です。

毎日清掃活動に取り組んでいます。6年生の声掛けによってどの班もとても静かに、きれいに掃除することができています。

龍王小学校のよき伝統となっています。

6月8日(土)龍王ちゃれんじルーム開室

「開室だ ちゃれんじルーム 科学の芽 原理を学び 生活生(活)かす」

本年度より放課後子供教室の一環として、「龍王ちゃれんじルーム」が開室し、8日(土曜日)は開室式と第1回の活動が行われました。

放課後子供教室とは、「子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子供たちに学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供する」ものです。本校では6年生22名の希望があり、1年間活動することになりました。

科学の芽を養うことを目標に、「くらりか」(正式名称:蔵前理科教室ふしぎ不思議「くらりか」は東京工業大学卒業生のボランティアグループで、理科好きな子を増やそうと全国各地で年間500を超える寺子屋式出前理科教室の活動をされています)や近畿大学工学部の先生、広島大学の天文台の先生にもご協力をいただき教室を運営していきます。夏祭りでは、児童による科学実験講座等を計画しています。

第1回(6/8)は、くらりかの方による講話「科学の芽を養う素晴らしさ」と科学実験「浮沈子で遊ぼう~水圧と浮力~」を行いました。水の入ったペットボトルを押したり離したりして魚型浮沈子を水中で上下させて遊び、その浮き沈みする原理(重さ、浮力など)を学びました。

第2回(6/19)は、「望遠鏡を作ろう~レンズのしくみ~」で、光とレンズの性質について学んだ後に、ケプラー式望遠鏡とカード式顕微鏡を作って観察しました。

どちらも「ふしぎ」「びっくり」「やってみたい」がたくさん出てくる内容で、大変充実していました。生活に生(活)かしていけますように!

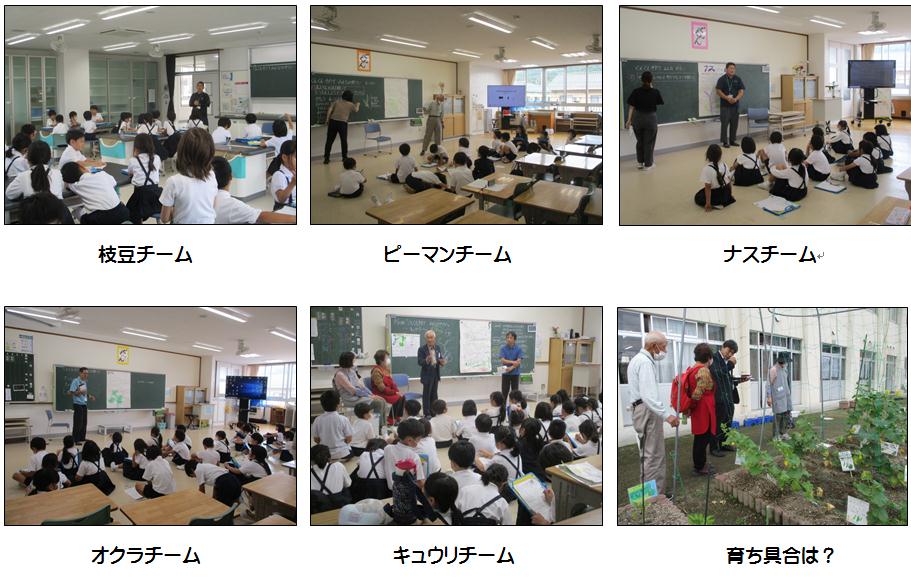

6月17日(月)ぐんぐん育て2 野菜名人に聞こう

「 美味野菜 ハチは花粉を 花々へ トゲは新鮮 身を守るため 」

5月14日に植えた野菜たちが、毎朝水やりをしてぐんぐん成長してきました。育てていくうちに「なぜだろう」「どうしたらいいのだろう」と疑問がわいてきました。そこで地域の野菜づくり名人5人に来ていただき、「困ったこと」や「知りたいこと」を聞きました。

Q1:葉っぱがかじられたらどうすればよいですか? A:葉っぱは美味しいから食べられるのです。どこかに虫がいるかもしれません。見つけたら割りばしなどでつまむとよいです。小さい虫(アブラムシ)などは、使い古しの歯ブラシなどを使うとよいです。消毒は、体によくありません。

Q2:葉っぱが枯れるのはどうしてですか? A:水が足りない場合、逆に水が多すぎると根腐れを起こします。黄色くなった葉っぱは、とってください。

Q3:美味しい野菜を作るにはどうすればよいですか? A:いつも愛情をもって見てあげることが大切です。声をかけてあげましょう。野菜を快適に育てるには、水のやり方・虫から守る・温度(太陽の光)・肥えた土・肥料などが必要です。トマトは水をやりすぎるとおいしくなくなります。

Q4:野菜にいい虫はいますか? A:ミツバチは蜜を吸いに来て、受粉をしてくれます。

Q5:キュウリやナスにトゲがあるのはどうしてですか? A:トゲは敵から身を守るためにあります。トゲがあるものほど新鮮です。

その他に、「トマトは夏野菜の王様である」ことや「トマトは医者いらずと言われる」こと、「ミニトマトは大きさより、赤くはりがあるものを収穫するとよい」ことなどを教えていただきました。

6月10日(月)~14日(金)第1回あいさつ運動

「町ぐるみ あいさつめざし 委員会 広がれあいさつ まず龍王小から」

第1回のあいさつ運動がありました。地域の方や民生児童委員の皆様、保護者が多数参加してくださいました。本年度からできたあいさつ委員会が「お知らせ」を作り、地域の回覧板であいさつ運動を行うこと伝えました。また、女性会の方は学校から離れた交差点であいさつ運動を展開してくださいました。

1日目より2日目とだんだんとあいさつの輪が広がっていきました。最終日は4年生全員が参加したこともあって、地域の方に「今日はいつも以上に盛り上がっていたね」と褒めていただきました。

17日月曜日の朝、うれしい光景を目にしました。3年生と2年生の女の子4人グループが、あいさつ運動の時のようにプレハブ校舎の門のところに立って、あいさつをしながら登校してくる児童を受け入れていました。今年就任された先生のインタビューで、龍王小学校に来てびっくりしたこととして「児童数の多さとあいさつをする児童が多いこと」を挙げられました。

「龍王小学校の近くを通っている方にあいさつをすると、誰でもあいさつが返ってくるよね」と校長先生も感心しておられます。住民自治協議会でも、将来的に町ぐるみであいさつ運動が展開できるようにと考えられています。

これからも、あいさつの輪が広がりますように!

6月13日(木)火災避難訓練

「訓練も もしもに備え 真剣に 口をおおって 『お・は・し・も』守り」

「訓練でできないものは、本番でもできない」「命を守る行動をするときには真剣に!」

1階家庭科室から出火したという想定で、火災避難訓練がありました。

事前に、「放送を最後まで聞く」「避難する時は、マスク(ハンカチ)で口をおおう」「『お・は・し・も』の徹底」「廊下は静かに歩き、外に出たら走って集合する」ことなどが指導されました。

1・6年生は体育館前に、それ以外の学年は運動場に避難しました。

事後は、「どれだけ真剣にできたか」学級で振り返りをしました。

6月7日(金)おはなしの森

「今日もまた 行ってみたいな 図書室へ メルヘンチックな おはなしの森」

図書室がメルヘンチックに変身しています。

毛糸で編んだ龍王小マスコットキャラクター「そら」やカタツムリ、カエルがお迎えしてくれます。「そら」の大きさは、台座の直径が15cm 高さが12cmです。どれも思わず手に取りたくなります。

他にも森の精である「トトロ」やスパイファミリーのカラフルで立体的な折り紙などもあります。天井を見上げると、これまた立体的なそして動的な飾り物も。(説明しきれないので写真を載せています)

これらは「おはなしの森」の本の修理ボランティアの方たちによる作品です。

また、現在図書委員会があじさいフェスティバル(アジサイプロジェックト)を行っています。本を借りたら「あじさいスタンプカード」にスタンプを押してもらうことができます。スタンプが3つたまるとアジサイの花弁がもらえるので、図書室のあじさいコーナーに貼りつけてみんなで大きなアジサイの花を咲かせようという取り組みです。

図書委員会の児童によると、1日の来室者は朝・大休憩・昼休憩合わせると約200人以上。なかでも大休憩が一番多いそうです。この2つの取組みの成果によるものです。ボランティアグループの方々 ありがとうございます。

龍王小学校「おはなしの森」へ是非ともお越しください。

6月2日(日)東広島市民スポーツ大会

「実ったぞ 練習成果 今日ここに みんなでジャンプ 混合リレー」

市制施工50周年記念第36回東広島市民スポーツ大会「スポーツで地域を創るまち東広島」

本校からも修学旅行から帰ったばかりの6年生と5年生が参加しました。

男女混合の4×100m小学校リレーでは、第2位に輝きました。

また、10人一組で挑戦したみんなでジャンプでは、2分間で98回も跳ぶことができました。回し手と司令塔は先生方で、教師と児童の息がとても合っていたからの記録です。

給食準備中や昼休みを使って、集中して練習した成果がここに実を結びました。

この他に大玉転がしやストラックアウト、玉入れなどもありました。

5月24日(金)変身!太陽光発電モニター

「変身だ 発電モニター 掲示板 活動知らせる 広報委員会」

1階と2階の児童玄関のところに太陽光発電のモニターがあるのをご存じでしょうか?

これまでは太陽光パネルの発電量などを知らせていたのですが、そのモニターの活用方法が変わります。

児童会の広報委員会が街角にある電光掲示板のように活用して、いろいろなことを発信していくことになりました。

第1弾として、「タイピング大会」開催の画面が映し出されています。これは学校独自の取り組みではなく、東広島市の全学校が取り組んでいる大会になります。各学年の代表の先生もタイピングに挑戦した結果も載っています。

先日教育委員会のタイピング担当の方がモニターを見て、「先生方も一緒に体験していることがうれしい」と言われていました。また、「トップレベルの児童は速さが10以上だ」とも付け加えられました。子どもたちの上達ぶりはすごいものです。

今後は児童の活動の様子なども映し出し、各学年の様子をみんなに知ってもらったり、お客様が来られた時のPRになったりするようにと考えているようです。楽しみです。

5月21日(火)田植え

「汚すまい そっと田へ入り 苗植える 泥にまみれて 本気の田植え」

地域の方の田んぼをお借りして、3年生が田植えを体験しました。当日は、住民自治協議会の方や女性会の方、地域の方、JAの方など合わせて15名の方にお世話になりました。

最初にJAの方から植え方の説明を受けました。「苗1株から約500粒の米ができ、6株でお茶碗1杯分の米が採れること」を聞き、児童はたいへん驚いていました。「稲の苗3~4株を田植え綱の赤い印のところに植え付けること」や「ぬかるみから足をぬくときには、かかとから上げてぬくこと」などを教えていただきました。

いよいよ田んぼに入ります。説明は聞いていたのですが、なかなかうまく植え付けることができません。だんだん足を取られて転ぶ子や、服やズボンを汚す子が出てきました。そうなるとしめたもので、「もうよごれてもいいわ」と、汚れるのを気にせず苗を植え付け始めました。

はじめは田んぼに入るのをためらっていた子も、「カエルやら生き物もいたけど全然気にならなかった」とうれしそうでした。

田植えが終わった後は大きなタライが用意されていて、泥まみれ具合を競い合っているかのように汚れを落とす姿が印象的でした。

田植えの準備をしてくださった持ち主の方やお世話になった地域の方 たいへんありがとうございました。

5月18日(土)運動会

「空見上げ 勝利をめざし 静と動 全力出しきり 今年も接戦」

「空を見上げてください。最高の運動会日和になりました。」校長先生の一声で運動会が始まりました。

本年度のテーマは「勝利をめざして かけぬけろ! ~ 静と動 ~」です。練習の時から「静と動」を意識しながら進めていきました。

児童テント前には、日本語学級児童の手づくりの国旗10か国が掲げられました。

プログラム1番は、龍王オリジナルの「龍王っこ体操」です。開校当時の先生方が創意を凝らしてつくり上げたものです。龍王小学校HPからも動画でご覧になれます。

今年も赤白譲らず大接戦で、僅差での赤組の勝利となりました。

各学年の演技は次の通りです。

1年生:「Run&Go」「Let's 玉入れジャンボリー!!」 2年生:「かけっこ『ぐんぐん』」「『ぐんぐん』すすめ!~空とぶ じゅうたん~」 3年生:「☆☆STAR☆☆ダッシュ☆☆」「シューティングSTAR☆☆☆☆☆」 4年生:「ガチンコダッシュ 巡業中」「はっけよい のこっ玉」 5年生:「走れ!一意専心」「跳べ!一心同体」 6年生:「The Best RUN」「龍王戦 2024」 「紅白対抗リレー」

今年も各学年入れ替わり制の観客席での観覧となりました。ご協力いただき ありがとうございました。

5月17日(金)レモンの花が咲いている

「ひっそりと 誰にも知れず レモン花 子房膨らみ 今年は期待」

開校当時に地域の方からいただいたレモンの木の最新状況報告です。

昨年の3月5日に根切りと剪定をしたレモンの木。6年ぶりに大きな手術をしたので、昨年は数輪しか咲かず、実もできませんでした。

今、花が咲いています。しかも、花弁が散ったものの基部が膨らんでいるのです。期待を胸に、じっくり見守っています。

楽しみにされているいただいた方に報告できるといいのですが・・・。

また、葉っぱは指でこするとレモンのにおいがします。アゲハチョウの幼虫もいました。葉っぱを食べられてしまうので、アゲハ草の方に移しました。

5月14日(火)ぐんぐん育て みんなの野菜

「名人に コツを教わり 心こめ ぐんぐん育て みんなの野菜」

2年生が生活科で野菜を育てます。一人一鉢 ミニトマト・ナス・ピーマンの中から好きな野菜を選んで、地域の方3名に植え方のコツを指導していただきました。1.鉢への土の入れ方 2.ポットからの苗の出し方 3.根を傷めないようにそっと置くこと 4.土をたして軽く押さえること など、実演を交えてやさしく教えていただきました。

みんな上手に植えることができました。野菜名人の皆様には暑い中ありがとうございました。

翌日から早速朝の水やりが始まりました。

今後、葉っぱや花、実などが、1年生の時に育てたアサガオとどのように違うか比べながら育てていきます。

2年生の学年目標は、「ぐんぐん」です。今日植えた野菜が、夏に向けて「ぐんぐん育ち」美味しい野菜ができますように。

学年園にはキュウリやオクラ、ピーマンなどを植え付けます。

4月26日(金)遠足

「出発だ 一番楽しみ 目的は 愛情こもった 早起き弁当」

好天に恵まれた遠足日和。

目的地に行ってみんなと一緒に遊ぶのはもちろん楽しみです。

でも、一番楽しみなのは、やっぱり弁当の時間。

開放されたところで、友だちとおしゃべりをしながらお弁当を食べるのは、また格別な思いがあります。

朝早くからのお弁当作りありがとうございます。

1・6年生:憩いの森公園 2年生:御建神社・御建球場 3年生:三ツ城古墳公園 4年生:龍王山山頂 5年生:鏡山公園

4月19日(金)最初の参観日

「たくさんの お家の方に 囲まれて 緊張ぎみに 手を高く挙げ」

本年度最初の参観日がありました。当日は授業参観の後に、学級懇談会とPTA総会もありました。

たくさんのお家の方に来ていただき、児童もいつもより緊張気味でした。それでもがんばっている姿を見せようと、お家の人の方をちらっと見ながら意識して手を高く挙げているように見えました。

人数規制もなくなり、おじいちゃんやおばあちゃんらしい方も来てくださっていました。うれしい限りです。

今後もたくさんの方に学校行事にご参加いただき、ご家庭での会話が弾むきっかけになればと思っております。

各学年の学習内容は、次の通りです。

1年生:国語 「あいうえお の ことばをあつめよう」 2年生:算数 「たし算のしかたを考えよう」 3年生:社会 「学校のまわり」 4年生:算数 「折れ線グラフと表」 5年生:「野外活動説明会」 6年生:「修学旅行説明会」

4月15日(月)ハロープロジェクト・1年生給食開始

「思い出す 去年も苦戦 ストローざし お助け6年 力を借りて」

ハロープロジェクトとは、新1年生が早く学校に慣れてくれるように、6年生が毎年新入生に行っている活動です。

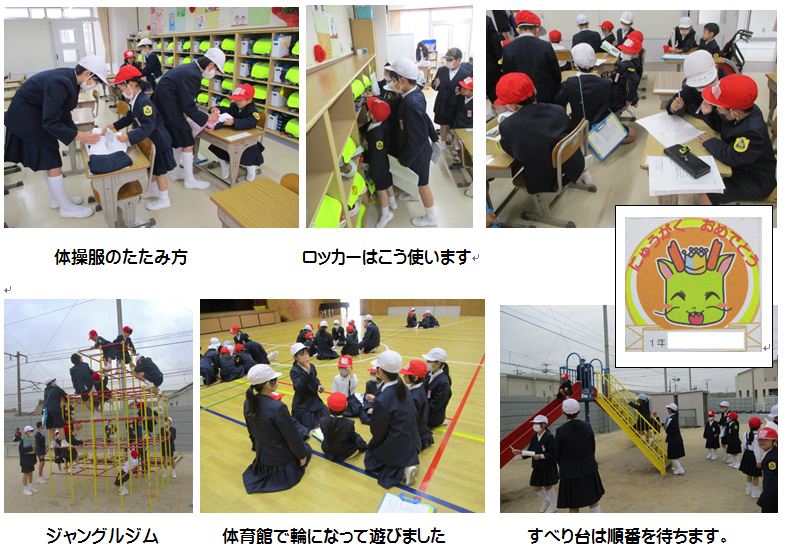

教室では、「体操服のたたみ方」「トイレの使い方」「いすの上手な座り方」「ロッカーの片付け方」「ウッドデッキの使い方」 などを教えてあげました。

運動場では、「ボール倉庫の使い方」「一輪車を使ってよいところ・片付け方」「遊具の遊び方 うんてい すべり台 ブランコ」「運動場のトイレの使い方」 などです。

教える6年生は、1年生のことを考えながら、優しく教えてあげていました。教えることで、最高学年としてのリーダー性も育ちます。1年生も学校の一員としての自覚が育ちます。

これからも、共に龍王小学校を盛り上げていきましょう!

また、今日から新1年生の給食が始まりました。配膳は6年生がしてくれます。

毎年苦戦するのが、牛乳パックにストローをさすことです。ストロー口の紙をはがします。紙ははがれても、穴が開いてない場合があります。穴が開いていないので、ストローで強く押します。するとストローが折れ曲がってしまい、ストレスにつながります。1年生を何回も経験している先生は慣れたもので、手伝いに来てくれている6年生に指導してもらいます。そうすると、おいしい給食をもっとおいしく食べることができます。

また、どのクラスもストローのビニールカバーが落ちて、掃除が大変にならないようにという指導もされていました。ストロー一つとっても、「たかがストローされどストロー」です。

食後1年生に「給食どうだった」と尋ねると、「おいしかった」「もっと食べられるよ」という返事が返ってきました。6年生のおかげです。

片付けもルールを守って上手にできていました。

4月9日(火)~12日(金)見守られて

「頼もしい 地域の方や 班長さん 心配顔が 一瞬で笑顔」

登校班で初登校の新入生。その日は、あいにくの雨模様。班長さんや6年生が靴箱の場所や傘立ての場所を教えてくれて、教室まで連れて行ってくれました。心配そうな顔の1年生が、一瞬にして笑顔になりました。

給食が始まるまでは、1年生だけの下校です。民生児童委員の皆様や龍王女性会の皆様、地域の方が学校に来てくださって各家庭まで連れて帰ってくださいました。多方向に帰るので、たくさんの方が協力してくださり、児童も安心して帰ることができました。

このようにたくさんの方のご協力で、新年度が順調に進んでいます。いつもご協力ありがとうございます。

4月8日(月)新年度・入学式

「新学期 1082名 スタート切る 協働・主体 自己調整」

教職員にとっても児童にとっても特別な一日が始まりました。

就任式では16名の先生方をお迎えしました。また、転入生も9名龍王小学校に仲間入りしました。

午後からは入学式があり、男子94名 女子93名 合わせて187名の新入生が入学認定されました。

本年度は、児童数1082名でのスタートです。

校長先生からは、つけてほしい3つの力のお話がありました。1.「人とつながる力」:協働 そのためには気持ちのよいあいさつをする。2.「自分から進んで学ぶ力」:主体 今日の自分より明日の自分、昨日の自分より今日の自分を高めていく。3.「自分と向き合う力」:自己調整 悩まず相談をする。 ことなどです。

さあ みんなで 本年度 はじめの一歩を踏み出しましょう!

4月5日(金)新6年生が活躍しました

「まかせたぞ 期待を背負った 7代目 てきぱき行動 万全準備」

新年度の準備に7代目6年生がお手伝いに来てくれました。

6代目から託された期待を胸に、入学式会場の椅子並べや飾り付け、新1年生の教室の清掃をしたり配付物を整えてくれたりしました。

靴箱の清掃やビオラやパンジーの花がらつみ、水やりもバッチリです。

期待通り準備が整いました。

これからの活躍も期待しています。がんばっていきましょう!

令和5年度

3月25日(月)離退任式

「贈られる 一冊のノート 後輩に ぎっしり詰まった 実践記録」

今朝は修了式が行われ、1年間の自身の成長を振り返るとともに、次年度の学校生活への意欲をもちました。

さて、本年度も定期異動の季節になりました。

4月の新年度準備の時のことです。4年目になる先輩教師が、初任者と印刷室で話をしていました。たまたまそこに居合わせた私。「自分が同学年を受けもった時の分厚い実践記録ノートを譲る」という内容が聞こえてきました。初任者はとてもうれしそうだったのを覚えています。

その先輩も新地への旅立ちとなります。

「♪サヨナラは悲しい言葉じゃない それぞれの夢へと僕らを繋ぐYELL♪」

先生方からも「新しい環境に飛び込んでいかなければ、新しい楽しさや感動を見つけることができない」や「感謝の気持ちを忘れずに過ごしてください」など、たくさんのエールをいただきました。

異動の先生方、新地でもよき先輩と出会い、早く学校の雰囲気に慣れて龍王小学校で蓄えた実力を発揮されることを願っております。

先生方 龍王小学校のために ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

3月22日(金)龍王しだれ梅

「門横に どっしり構え しだれ梅 児童見守る シンボルツリー」

校長先生から、6年生を送る会や卒業式で紹介があったしだれ梅。龍王小学校開校以来、ずっと子どもたちを見守ってくれているしだれ梅。学校のシンボルであるしだれ梅。2年前には、2輪しか咲かない状態になりました。これではいけないと、2年間枝の誘因と剪定をし、肥料を施しました。

そして今… 表示板も新しくなりました。

ところで、桜と梅、桃のちがいをご存知ですか? 以前、「瀬野川の橋のところで咲いている花が桜か梅か」の問い合わせがNHKの番組でありました。

まずは花びらに注目してください。花びらに切れ込みがあれば桜、切れ込みがなければ梅か桃になります。先がとがっていれば桃です。また、1つの節に多くの花をつけていれば桜です。1つの節につき花が2つ(節の中央に葉芽があり、その両側に花芽が1つ)の場合は桃です。

次に、梅と桃の違いですが、ポイントは葉と花が開くタイミング。花だけがひらいている場合は梅、葉と花が同時にひらいていれば桃になります。

HP:WNAウエザーニュース「これを知っていれば簡単 桜・梅・桃を見分ける方法」

HP:THE GATE【桜と梅と桃】の違いとは?見分け方と特徴を徹底解説

3月16日(土)第6回卒業証書授与式

「おめでとう 輝く未来 龍王小の 歴史をつくった 初代1年生」

6年前の平成30年4月6日(金)、寺西小学校からの分離新設校として、市立小学校37番目の小学校である龍王小学校は、入学式で新1年生146名を迎え、全校児童712名で新たな歴史の1ページを綴りました。

その初代1年生である卒業生139名が今日、輝く未来への第一歩を踏み出しました。

本年度の卒業式は、式場に在校生を代表して5年生も同席しての卒業証書授与式になりました。

校長先生の式辞では、これからの時代に大切な2つのこととして「繋がること」「学び続けること」を挙げられました。そして、その力になってくれるものは「夢と志」と言葉を送られました。

在校生の代表からは、「私にとって、自慢の学校を6年生がつくってくださいました」と送辞がありました。

卒業生の代表からは、「大好きな龍王小をみんなに託します」と答辞がありました。

その後在校生からは、「『変わらないもの』♪君と出会った幸せを かみしめながら 歩いていこう♪」を贈りました。

卒業生は、「『旅立ちの日に』♪勇気を翼に込めて 希望の風にのり この広い大空に 夢を託して♪」と歌で答えました。

卒業生、保護者ご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。中学校でのご活躍をお祈り申し上げます。

3月6日(水)感謝の集い

「お手紙や 言葉を使って 伝えよう いつも言えない 感謝の気持ち」

日々、児童の安全な登下校に携わってくださる方やおはなしの森の方、教育活動を支援してくださっている方々に感謝しその気持ちを伝えようと「感謝の集い」を開催しました。

最初に校長先生から「いつも言えていない感謝の気持ちを伝えましょう」と、あいさつがありました。その後5年生の代表から、来てくださった10名の方の紹介がありました。お礼の言葉を述べて、花束と全校児童が心を込めて書いたお礼の手紙を渡しました。

女性会の代表の方からは、「いろんな困難に立ち向かってがんばってください。私たちはいつでも応援します」と、力強い言葉をいただきました。また、参加できなかった方からのメッセージもいただきました。

いつも龍王小学校の児童のためにご支援いただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

またその場で、先日行われました「第12回東広島市小学生スピーチコンテスト」の表彰もありました。龍王小学校の6年生の児童が1位と3位に輝きました。卒業を目前にしてうれしいニュースです。みんなで拍手を送りました。おめでとうございます。

2月28日(水)6年生を送る会

「送る会 お世話になった 班長さん うれしさあふれ ギュッと抱きしめる」

3年生が贈った「6年生を送る会」への招待状により、6年生が体育館の入り口に集合しました。

最初に5年生が奏でる「威風堂々」の曲にのり、1年生のエスコートで6年生が15の花のアーチをくぐって入場しました。

次に5年生の代表があいさつをして、練習してきた菅田将暉が歌う「虹」という曲をプレゼントしました。

それが終わると、1年生がメッセージ付きの手づくり写真立てを持って再び6年生のもとへやってきました。うれしさのあまり1年生を抱きしめる6年生もいました。

その後、縦割り班ごとに分かれてトランプやハンカチ落としなどを楽しみました。この場でも2年生からは似顔絵を描いたメダルを、4年生からは心のこもったお手紙をプレゼントされました。

龍王小学校では、1年を通して掃除や「龍王の絆」で縦割り班活動をしてきました。ですから、6年生への思いは強いものがあります。班ごとの遊びでもとても楽しそうに活動していました。

翌朝は、6年生からの感謝の会がありました。YOASOBIの「アイドル」の演奏が始まると、思わず手拍子が起こりました。

例年に増してふれあいの多い会になりました。

2月27日(火)わくわくのたな 中国編

「中国の 赤ちゃんお祝い 紅蛋(たまご) 国交正常化 珍獣パンダ」

中華人民共和国です。在籍児童の作品です。

中国は広大な草原、砂漠、山、湖、川、14,000 km を超える海岸線を擁する人口の多い東アジアの国です。首都の北京は、複数の建物からなる紫禁城や、天安門広場などの史跡が近代建築と融合した街です。超高層ビルが林立する上海は、国際的な金融センターです。中国北部には、有名な城壁である万里の長城が東西に長く伸びています。

1972年9月の「日中国交正常化」を記念し日中両国の友好の証として、中国から日本へ初めて2頭のパンダ(「カンカン(康康)」と「ランラン(蘭蘭)」)が贈られたことでも大きな話題となりました。

人口: 14.12億人 (2021年)

通貨の単位は、中国人民元です。1中国人民元=20.85 円 コカコーラは、2.8元=約55円

民族衣装 漢服は漢民族が起源の民族衣装で、長い袖や紐づかいで歩くときの揺れる感覚が特徴です。昔の皇帝や官人が着ていました。

食べ物 たまごとトマトのスープ:日本の味噌汁のようによく食べられます。汁の中に、ご飯を入れて食べることもあります。 ピータン:日本の納豆のような発酵したアヒルやにわとりのたまごです。豆腐と一緒に食べるとおいしいです。 バロット:ひなにかえる前のアヒルのゆでたまごです。

紅蛋(たまご): 赤い食紅で染めた煮たまごのことです。中国では赤ちゃんが生まれると、赤い卵を配ります。今は、チョコレートが入ったものもあります。子どもの日には赤いひもで編んだ袋に入れて、家につるします。

2月21日(水)かわいいお客様

「龍王に かわいいお客 なかよし会 先輩1年 おおはりきりだ」