11月10日から16日は『アルコール関連問題啓発週間』です

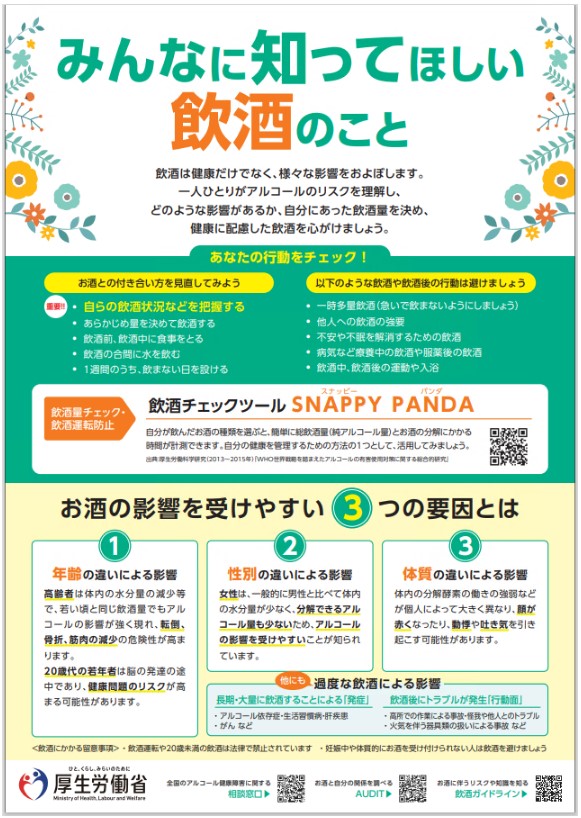

令和7年度アルコール関連問題啓発週間ポスター

アルコール関連問題啓発週間について

平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11月10日から16日までを『アルコール関連問題啓発週間』と定めています。

酒類は私たちの生活に豊かさと潤いを与え、その伝統と文化は多くの人の生活に深く浸透しています。その一方で、「不適切な飲酒」は、アルコール健康障害の原因となります。そして、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。

身近にあるお酒について、楽しむためにも、不適切な飲酒とは何か、それがもたらす健康への影響や、さらにはそこから引き起こされるアルコールに関連する社会問題について理解を正しく深め、アルコール健康障害を予防し、悲しい事件・事故をなくしていきましょう。

アルコール健康障害対策等の情報は、次のホームページをご覧ください。

健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて(厚生労働省)

健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「飲酒」

健康に配慮した飲酒の仕方

- 自らの飲酒状況等を把握する

- あらかじめ量を決めて飲酒をする

- 飲酒前又は飲酒中に食事をとる

- 飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする(水などを混ぜてアルコール度数を低くして飲酒をする、少しずつ飲酒する、アルコールの入っていない飲み物を選ぶなど)

- 一週間のうち、飲酒をしない日を設ける(毎日飲み続けるといった継続しての飲酒を避ける)

避けるべき飲酒等

その他、不安の解消のための飲酒を続けることによって、依存症になる可能性を高めたり、飲酒により眠りが浅くなり睡眠リズムを乱す等の支障をきたすことがあります。不安や不眠を解消するための飲酒は避けましょう。

1. 一時多量飲酒

様々な身体疾患の発症や、急性アルコール中毒を引き起こす可能性があります。一時多量飲酒(1 回の飲酒機会で純アルコール摂取量 60g以上)は、外傷の危険性も高めるものであり避けるべきです。

2. 他人への飲酒の強要等

飲酒は様々なリスクを伴う可能性があるものであり、他人に無理な飲酒を勧めることは 避けるべきです。併せて、飲酒を契機とした暴力や暴言・ハラスメントなどにつながらないように配慮しなければなりません。

3. 不安や不眠を解消するための飲酒

不安の解消のための飲酒を続けることによって依存症になる可能性を高めたり、飲酒により眠りが浅くなり、睡眠リズムを乱す等の支障をきたすことがあります。

4. 病気等療養中の飲酒や服薬後の飲酒(病気等の種類や薬の性質により変わります)

病気等の療養中は、過度な飲酒で免疫力がより低下し、感染症にかかりやすくなる等の可能性があります。また、服薬後に飲酒した場合は、薬の効果が弱まったり、副作用が生じることがあります。飲酒の可否、量や回数を減らすべきか等の判断は、主治医に尋ねる必要があります。

5. 飲酒中又は飲酒後における運動・入浴などの体に負担のかかる行動

飲酒により血圧の変動が強まることなどによって、心筋梗塞などを引き起こす可能性 や、転倒などにより身体の損傷を引き起こす可能性があります。

健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

お酒は、その伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒は健康障害等につながります。

- 自分にあった飲酒量を決め、健康に配慮した飲酒を心がけましょう。

- 女性や高齢者は、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。

- 妊娠中の飲酒により、胎児へ胎児性アルコール症候群等をもたらす可能性がありま す。授乳期中などには、家庭内などの周囲の理解や配慮が必要です。

- 20 歳未満の飲酒がないよう、周囲の大人が配慮しましょう。脳の発育に悪影響を及ぼし、若い頃からの飲酒によって依存症になる危険性も上がります。

1 健康に配慮した飲酒を心がけましょう。

生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性や高齢者は20g以上です。

飲酒をする場合には、お酒に含まれ る純アルコール量(g)を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、例えば疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理 にも活用することができます。単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目することは重要です。

(お酒に含まれる純アルコール量の算出式)

摂取量(ml) × アルコール濃度(度数/100)× 0.8(アルコールの比重)

例: ビール500ml(5%)の場合の純アルコール量

500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)

2 女性や高齢者は、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。

女性は、一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等のはたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。

このため、女性は、男性に比べて少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール関連肝硬変になる場合があるなど、アルコールによる身体への影響が大きく現れる可能性もあります。

高齢者は、若い時と比べて、体内の水分量の減少等で同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、飲酒量が一定量を超えると認知症の発症の可能性が高まります。あわせて、飲酒による転倒・骨折、筋肉の減少(サルコペニア(※)等)の危険性が高まります。

※サルコペニアとは、加齢に伴う骨格筋量低下に加え、筋力及び/又は身体機能が低下した状態のことです。

3 妊娠中等は周囲の理解や配慮が必要です。

妊娠中・授乳期中の飲酒妊娠中の飲酒により、胎児へ胎児性アルコール症候群等をもたらす可能性があります。

授乳期中などには、家庭内などの周囲の理解や配慮が必要です。

4 20 歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

脳の発育に悪影響を及ぼし、若い頃からの飲酒によって依存症になる危険性も上がります。

10 歳代はもちろん 20 歳代の若年者についても、脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあるほか、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります。

広島県内のアルコール健康障害に関する相談窓口

広島県ホームページをご覧ください。

広島県内のアルコール健康障害(依存症)に関する相談窓口や、自助グループ、専門医によるサポート窓口が公開されています。

依存症関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保健課

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号 本館2階

電話:082-420-0936

ファックス:082-422-2416

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-

更新日:2025年10月01日