建物群

国分寺の日常を支える施設

寺域の南東エリアでは、数多くの建物跡が検出されており、周囲から「大衆」、「薗」などの文字が記された墨書土器が出土したことから、安芸国分寺の宗教活動を支え、維持管理を行うための施設であった大衆院の跡と考えられています。

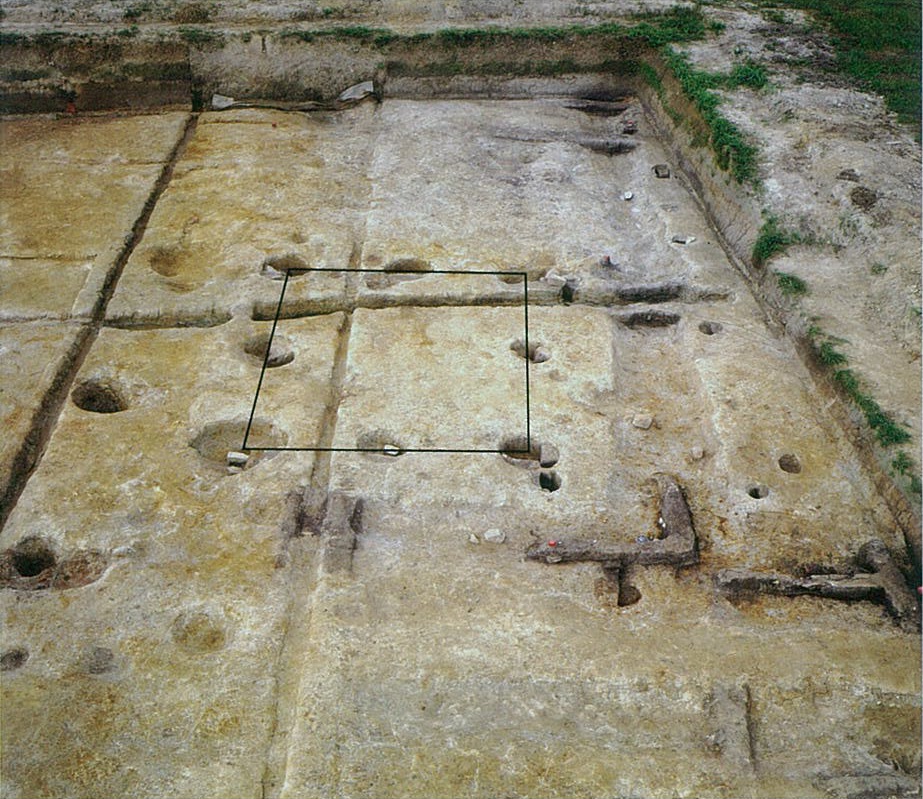

まず、このエリアの南部には西面に庇を持った掘立柱建物跡(SB481)が存在します。身舎は桁行5間(約7.7m)、梁間2間(4~4.4m)で、北がやや広いいびつな平面形をしています。柱穴の規模もばらつきが大きく、創建時の作業小屋の一つであった可能性が考えられています。そのほか倉庫の可能性がある総柱建物跡なども検出されており、掘立柱建物跡が密集した地区です。ただし、建物跡は柱穴の形状や規模、柱間間隔などにばらつきが多く、他の地区の建物跡とは様相を異にしています。この区域からは「大衆」「政」「炊」「飯□」「稲」「倉」「院/東匠」などの施設名やその性格をに関する墨書土器が出土するとともに、「講」「講院」「講一」「講院三」など寺域の北東エリアに存在が想定される施設名、「安居」「斎会」など法会名を記す墨書土器も出土しています。この一帯の建物群は8世紀中葉から12世紀代まで継続的に営まれていたと考えられており、寺院の運営・維持等に係る炊屋、稲屋、倉、修理所などの施設が存在した大衆院であったと推測されています。

大衆院の一部と考えられる建物の遺構です。この周辺から「大衆」の墨書土器などが出土しました。

寺域東側から出土した墨書土器の一部です。1番の土器の墨書が「大衆」と考えられています。

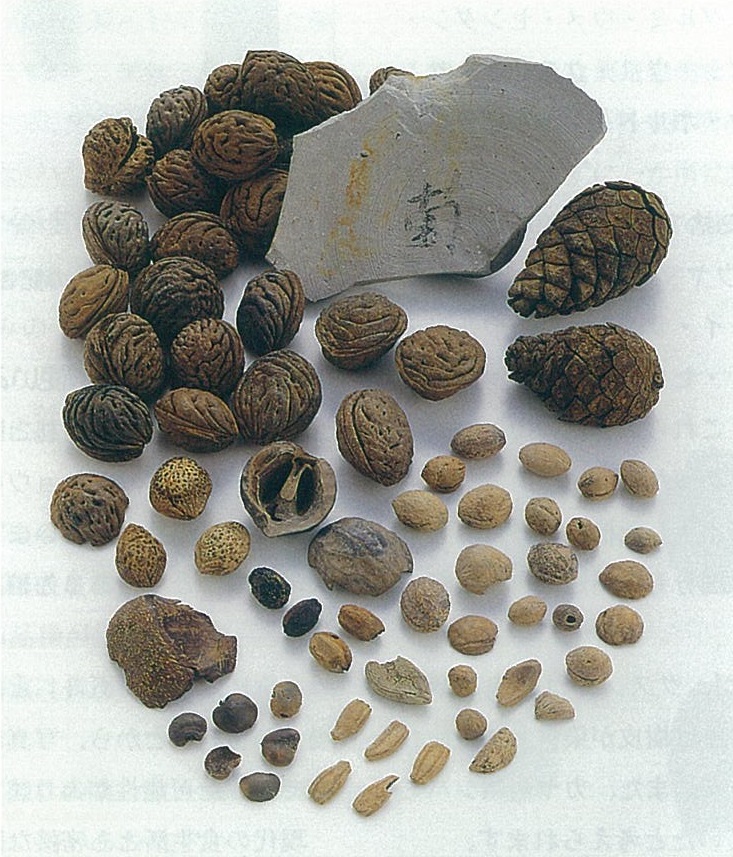

「薗」と書かれた墨書土器と、様々な種子が出土しました。

食用や薬用になるものが多く、薗畠が営まれていたと推測されます。

食品名の記された木簡です。

安芸国の各所から様々な物品が送られてきていたのかもしれません。

関連速報

阿岐のまほろばvol.30(平成16年3月発行)(PDF:1.9MB)

阿岐のまほろばvol.31(平成16年発行)(PDF:1.5MB)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 文化課

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号 北館2階

電話:082-420-0977

ファックス:082-422-6531

メールでのお問い合わせ

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-

更新日:2024年10月01日