一部負担金の割合(病院等での窓口負担)

一部負担金の割合について

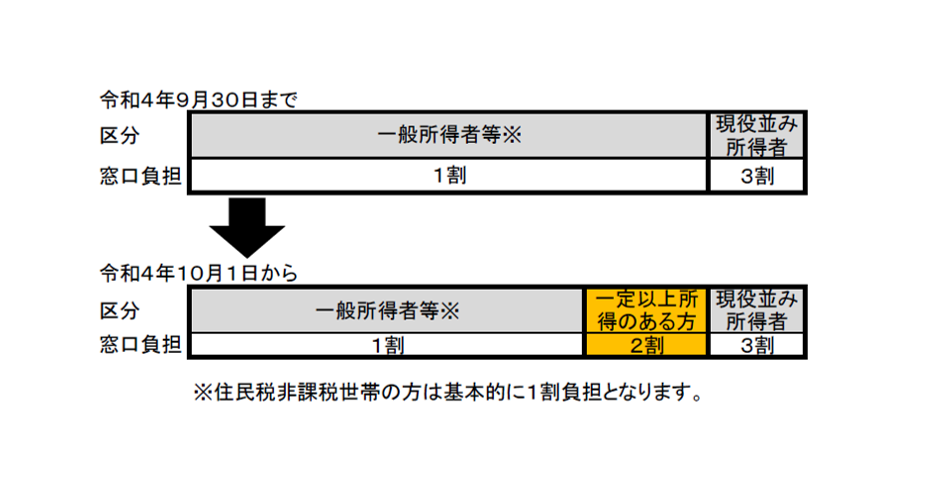

〇令和4年10月から「2割負担」が導入されました。

令和4年10月1日から一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

〇窓口での負担割合は「1割」「2割」「3割」です。

前年(1~7月は前々年)の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

割合が、途中で変わることがあります。

世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、再判定を行い、割合が変わる場合は、異動のあった翌月から適用します。

3割の方(現役並み所得者)とは、次のどちらかに該当する方です。

- 市民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者

- 1と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者

<注意事項>

- 市民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。

- 被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満で合計所得金額38万円未満の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人につき12万円(16歳未満であれば33万円)を、市民税の課税所得から差し引いた金額が145万円以上のときに3割となります。

- ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同じ世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下であれば2割または1割となります。

2割になる方とは、3割の条件に該当しない方のうち、次のどちらかに該当する方です。

- 市民税の課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者

- 1と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者

ただし、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が一人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満であれば「1割」になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数人いる場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円未満の場合に「1割」になります。

〇窓口負担割合が2割となった方への配慮措置は終了しました。

令和4年10月1日から実施されていた、2割負担となった方への配慮措置は令和7年9月30日で終了しました。

問い合わせ窓口として、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

お問い合わせ先

後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター

電話番号:0120-117-571(フリーダイヤル)

設置期間:令和7年7月1日から令和8年3月31日 ※日曜日、祝日、年始年末は除く

対応時間:午前9時から午後6時

〇還付金詐欺にご注意ください

市や広島県後期高齢者医療広域連合、厚生労働省が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、自動音声ガイダンスで連絡することは絶対にありません。

不審な電話があったときは、消費生活センター(188)、国保年金課(082-420-0933)、または最寄りの警察署(#9110)にお問い合わせください。

〇基準収入額適用申請

3割に該当する方でも、収入状況が次のいずれかに該当する方は「基準収入額適用申請」をすることにより、1割または2割になります。

- 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

被保険者の総収入が383万円未満

ただし383万円以上であっても、同一世帯内に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満 - 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

被保険者の総収入の合計額が520万円未満

総収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などによる収入も含む)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです。

※法改正により令和4年4月1日以降に申請が必要となった方で、市で所得の確認できる方については、原則申請が不要となりました。

手続きに必要なもの

- 本人確認書類

- 基準収入額適用申請書(Wordファイル(Wordファイル:43.5KB)、PDFファイル(PDFファイル:118.4KB))

- 対象者の収入状況のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号 本館1階

電話:082-420-0933

ファックス:082-422-0334

メールでのお問い合わせ

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-

更新日:2025年10月01日