広島広域都市圏(概要)

広島広域都市圏

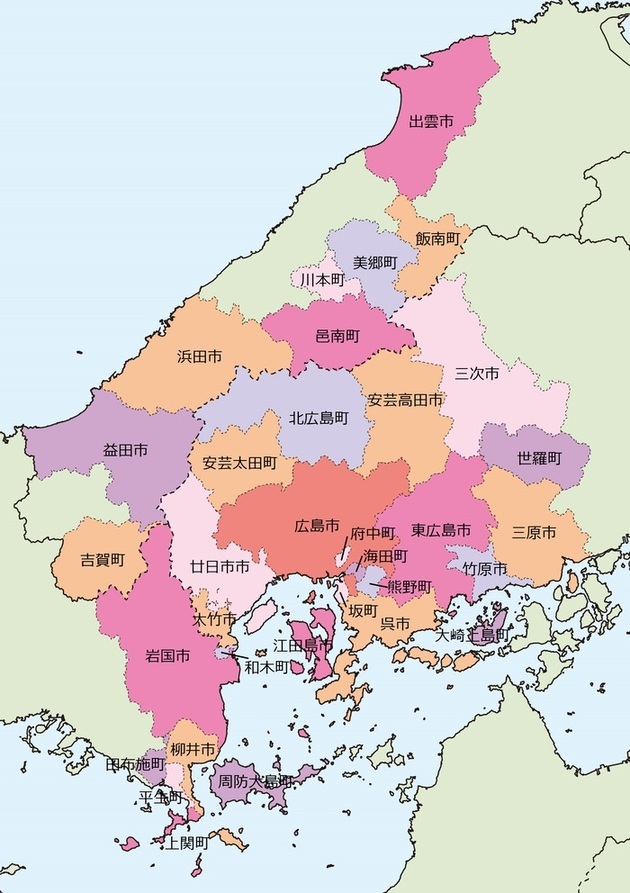

広島広域都市圏は、広島市の都心部からおおむね60キロメートル圏内にある広島市を中心とした通勤や通学、買物、医療などの日常生活や経済的なつながりが強い地域で、広島県、山口県及び島根県の3県にまたがる33市町で構成されています。

本都市圏では、平成5年に13市町により「広島広域都市圏形成懇談会」を設立し、圏域の一体的発展に向けた交流・連携を推進してきました。平成24年の4月には4町が加わり、「広島広域都市圏協議会」に改称するとともに、圏域内のまちの活性化や産業・経済の活力増進などを図ることを目的として「まち起こし協議会」を設置し、「神楽」や「食と酒」、「西国街道」といった地域資源を積極的に活用した取組を進めています。

さらに、平成27年7月に7町、令和3年4月に1市、令和4年4月に1市2町、令和6年4月に2町、令和7年4月に2市1町が加わって、現在に至っています。

<圏域を構成する市町:15市18町、会長 広島市長>

[広島県]

広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

[山口県]

岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

[島根県]

浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

広島広域都市圏マスコットキャラクター ひろしま都市犬はっしー

広島広域都市圏における連携中枢都市圏の形成

1 連携中枢都市圏ビジョン

令和7年3月、「200万人広島都市圏構想(注1)」の実現を目指して、都市圏の中長期的な将来像を示すとともに、その実現に向けて取り組む具体的な施策をとりまとめた「広島広域都市圏発展ビジョン」が改訂されました。

(注1)広島市の都心部からおおむね60kmの圏内の33市町で構成する広島広域都市圏では、1993年から圏域の一体的発展に向けた連携・交流を推進しており、現在の圏域人口は約264万人です。しかし、「国立社会保障・人口問題研究所(社人研)」が2023年(令和5年)12月に公表した「日本の地域別将来推計人口」に準拠した推計では、2055年に圏域人口は200万人を割り、それ以降も減少すると見込まれています。そのため各市町が一丸となってこれに立ち向かい、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人超の維持を目指します。これが、「200万人広島都市圏構想」です。

2 連携中枢都市宣言

平成28年2月15日、広島市議会定例会の冒頭で広島市長が「連携中枢都市宣言(注2)」を行い、「連携中枢都市宣言書」を公表しました。

(注2)連携中枢都市圏制度の活用にあたり、圏域の中心都市が圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し、圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有すること等を明らかにしたものです。

3 連携中枢都市圏形成に係る連携協約

平成28年3月30日、国が定めた「連携中枢都市圏」制度に則り、圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組を行うに当たっての基本的な方針や取組内容、役割分担を定める「連携協約」を広島市と広島広域都市圏の23市町との間で、それぞれ締結しました。

4 広島広域都市圏と松山圏域の相互連携に関する協定

令和7年3月28日、広島広域都市圏協議会は、松山圏域(注3)(連携中枢都市:松山市)の全市町で構成する松山圏域連携協議会と両圏域の相互連携に関する協定を締結しました。今後、この協定をきっかけとして、圏域同士の連携を深めていくことで、両圏域の更なる活力向上やにぎわい創出につなげることを目指します。

(注3)松山圏域:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町(3市3町)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 経営戦略チーム

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号 本館5階

電話:082-420-0917

ファックス:082-420-0402

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-

更新日:2025年08月25日