食品ロスを防ぎましょう

食品ロスとは「食べられるのに廃棄される食品」のことです

国内の食品ロスは、年間464万トン(注釈1)で、世界全体の食料支援量の約1.3倍の量(注釈2)に匹敵します。

食品ロスのデメリット

1 食べられる食品を捨てることは「もったいない」

世界で、2023年に飢餓に直面した人は最大7億5,700万人で、世界では11人に1人、アフリカでは5人に1人に相当します。(注釈3)。そのような中、食べられる食品を膨大に廃棄するのは、「もったいない」ことです。

2 環境への負荷

食品ロスの発生は、つまり「ごみの増量」です。

水分を多く含む生ごみ類を、そのままの状態で収集・焼却するには、多くの燃料が必要となり、CO2等の温室効果ガスが大量に排出されます。

食品ロスを削減したら〇〇gもごみが減ります

東広島市の令和6年度の1人1日あたりのごみの排出量は、875g。これを令和17年までに、850gにまで減量することを目標としています。

食品ロスをゼロにすれば、1人1日あたり、約52g(注釈4)の減量を行うことができ、目標を達成できます。

食品ロスを削減するには…

「家庭」から出る食品ロス

家庭から出る食品ロスは年間233万トン(注釈1)、つまり国内食品ロス年間464万トンのうち50.2%を占めます。1人あたりに換算すると、年間で約19kg(注釈5)…これはお茶碗1杯(重さ約150g)になおすと、約127杯です。

農林水産省「食品ロス統計調査報告(世帯調査) 平成26年度」を基に作成

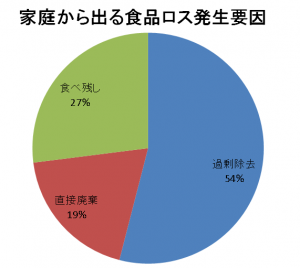

家庭から出る食品ロスの発生要因

ランキング

- 過剰除去

食べられる部分まで過剰に除去して廃棄 - 食べ残し

食事として使用・提供されていたが、食べ残して廃棄 - 直接廃棄

消費期限切れや賞味期限切れにより、食事として使用・提供せずにそのまま廃棄

方法1 「過剰除去」を削減

- 野菜や果物の皮は必要以上にむかない

- 野菜の皮や葉など、食べられる部分は捨てずに調理して有効活用

活用例紹介

方法2 「食べ残し」を削減

- 食べられる量だけ調理する

- 冷蔵庫に料理を眠らせたままにせず、優先的に食べる

- 作りすぎて余った料理を他の料理に作り替え、食べ切る

作り替え例紹介

方法3 「直接廃棄」を削減

- 買い物に行く前に、冷蔵庫にある食材をチェックし、買い過ぎない

- 冷蔵庫に残っている古い食材から使う

- 賞味期限を過ぎたものをすぐに捨てない

賞味期限とは、「おいしく食べられる期限」で、消費期限とは、「食べても安全な期限」です。

賞味期限を過ぎていても、すぐに食べられなくなるわけではありません。食べられるかどうか臭いや見た目から、自分で判断することが重要です。

方法4 「フードドライブ」を活用

東広島市では、年に1回、期間限定で「フードドライブ事業」を行い、まだ食べられる食品(条件あり)を集め、こども食堂や福祉施設へ寄贈しています。

フードドライブは、食品を集めてフードバンク等の団体等へ寄贈し、さらにそこから食品の再分配が行われるため、「生鮮食品は不可」など、受け入れられる食品に条件はありますが、もしご家庭でもったいない食品があれば、ぜひご活用ください。

また、ゆめタウン東広島店やゆめマート八本松店でもフードドライブが行われています。

詳細は以下のリンク先でご確認ください。

イズミのサステナビリティ|SDGs|環境-食品廃棄物・店舗から排出される廃棄物の削減(外部リンク)

方法5 有機肥料として再利用する

コンポストや電気式生ごみ処理機を使用すると、生ごみを肥料として再利用できます。

東広島市では、生ごみ処理機等の貸出や、助成金を交付しています。(事前申請不要)

各事業の申請の流れや、助成金の交付条件については、以下のリンクを参照してください。

「事業所」から出る食品ロス

事業所から出る食品ロスは年間231万トン(注釈1)、つまり国内食品ロス年間464万トンのうち49.8%を占めます。

事業系食品ロスの主な原因は規格外品や返品、または過剰除去など、その多くが以下のとおりであると言われています。

|

食品メーカー |

定番カット食品や期限を超えた食品などの返品 |

|---|---|

|

製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品 |

|

|

小売店 |

新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品 |

|

期限を超えたなどで販売できなくなった在庫 など |

|

|

レストランなどの |

お客さんが食べ残した料理 |

|

提供できなかった仕込み済みの食材 など |

とやま食ロスゼロ作戦(富山県農林水産部農産食品課)“事業者の皆さんへ”.とやま食ロスゼロ作戦 . https://foodlosszero.jp/business, (令和4年7月5日参照)より

農林水産省が、フードバンクへの食品提供・寄附に係る税制上の取扱いについて以下のようにまとめています。

詳細は以下のリンク先でご確認ください。

【食品関連事業者の皆様へ】食品ロス削減にフードバンクを活用しませんか?【法人税】フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い(外部リンク)

東広島市の食品ロスへの取り組み

東広島市では、「ひがしひろしま食品ロスゼロ運動!」をスローガンとして、食品ロスを無くすことを目標として食品ロス削減啓発に取組んでいます。また、この取組に賛同し、食品ロス削減を実践する市内の事業者(飲食店、食品小売店など)を「協力店」として登録しています。

外部リンク

食品ロスの現状や、外食時に実践できることなどが紹介されています。

一人ひとり、できることから始めてみましょう。

農林水産省ホームページ(食品ロスの削減・食品廃棄物の発生抑制)

(注釈1) 農林水産省「食品ロス量(令和5年度推計値)の公表について」より

(注釈2)世界の難民・国内避難民、自ら食料を確保することが困難な女性・子ども・お年寄りを対象にWFPが行う食糧援助量。令和5年の援助量は370万トン(WFP国連世界食糧計画ホームページより/令和7年7月14日確認時)

(注釈3)国連WFPホームページより/令和7年7月14日確認時

(注釈4)19kg(年間1人あたりの食品ロス量・注釈6参照)÷365日=約52g

(注釈5)233万トン÷124,352万人(令和6年10月1日現在人口【総務省統計局より】)=約19kg

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

〒739-8601

東広島市西条栄町8番29号 本館1階

電話:082-420-0926

ファックス:082-426-3115

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-

更新日:2025年07月18日